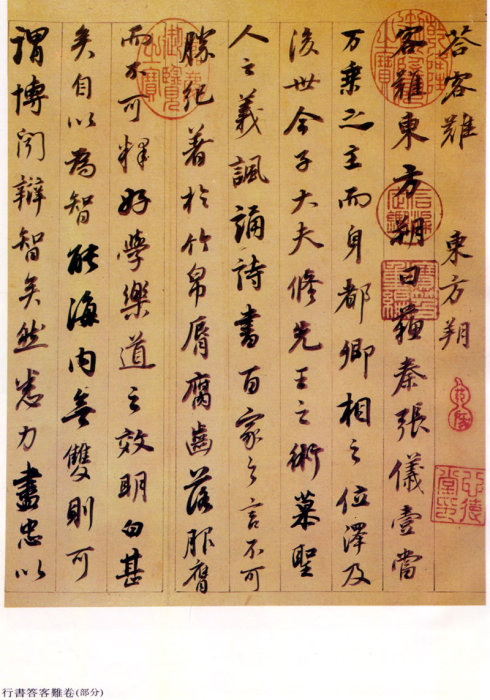

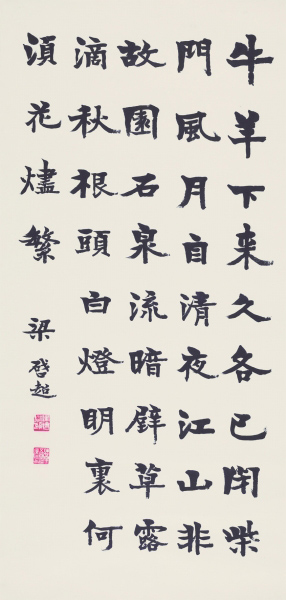

杜甫日暮诗 112×54厘米 梁启超 广州艺术博物院藏

行书五言联 177×46.5厘米×2 康有为 广州艺术博物院藏

在中国近代史上,康有为和梁启超是两位非凡的人物。他们是中国近代史上重要的思想家、政治家、教育家,中国向西方寻求真理的主要人物,资产阶级改良主义的代表人物,戊戌变法运动的主要领导者。同时,他们也是中国近代著名的书法家和书法理论家,碑学派代表人物。与其非凡的政治气概一样,他们在书法领域也表现出非凡的艺术特质。

今年是戊戌变法120周年,为纪念这一历史事件,广州艺术博物院与广东省博物馆联合举办了“天海高旷·水月清华——康有为梁启超书法展”。此展于9月9日至12月10日在广州艺术博物院历代绘画馆展出,共展出康有为和梁启超作品70余件(套),包括康有为的《行草书邓承修临王羲之兰亭序跋》《行草书格言》《行草书七言诗》以及梁启超的《楷书八言联》《行楷书李世民圣教序语》等。据了解,此次展览名称中“天海高旷”“水月清华”八字分别取自康、梁的书法作品,这也是二人不同书法特质的象征。此外,广州艺博院以此陆续开展了一系列的公共教育活动,如“万木草堂讲学堂——穿古装写书法”“万木草堂讲学堂——康有为梁启超书法展(仿制品)巡展”“万木草堂讲学堂——康有为梁启超书法展讲座”等。

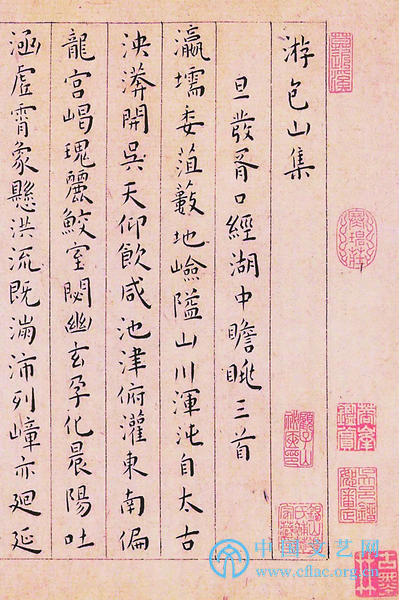

康有为(1858—1927),名祖诒,字广夏,广东南海(今属佛山)人。继阮元和包世臣之后,康有为以其书法理论著作《广艺舟双楫》进一步对碑学作了全面总结,提出“尊碑”之说,主张以碑派书风取代帖派书风,意在矫正帖派辗转翻刻的流弊,将碑学运动推向一个新高潮。他擅长行书和草书,作品主要得力于北魏摩崖石刻《石门铭》,追求气势,不拘小节,体势洞达,宽博舒展,线条恣肆豪放乃至粗野荒率,如枯藤老树,苍莽凌厉而又富于节奏感。

可以说,康有为的书法作品是其书学主张的具体实践。书法理论家陈永正认为,康有为一力提倡碑学,而在创作上却运帖入碑。比如,康有为在博览群碑之后,采用了以“圆笔”作碑体的特殊方法,因而有别于清代以“方笔”为主的碑派诸家。而这种圆笔,正是“帖派”书家的老本领。此外,以貌取神,独自运笔,也是康有为学习北碑的成功之处。康有为在《碑品》中,以《灵庙碑阴》《石门铭》为神品,其一生得力也在于此。康字的结体及运笔源出《石门铭》,而取《灵庙碑阴》的神韵,此外还受到稍早的书家邓石如、张裕钊等影响,不专于一碑一家,博取兼收,汇百流于大海。

梁启超(1873—1929)在政治上是康有为的得力助手,在书学思想上也深受康有为影响,但在书风上却独树一帜,擅长行书、楷书和隶书。其字卓如,号任公、饮冰室主人,广东新会人,是康有为学生,与康有为合称“康梁”。梁启超的书法,早年与一般读书人一样,学的是典型的干禄字欧体,但他对小欧尤有心得。梁氏晚年跋欧阳通《道因法师碑》中说:“大令学《兰亭》而加放,兰台学率更而加敛,皆摄其精神而不袭其貌,故能自立也。兰台得力《化度》最深,而收敛谨严,达乎其极,若书家有狷者,吾必以小欧当之矣。”而由小欧转入北碑,似较易入手,故从学康氏之后,转习六朝碑版,尤专注于《张黑女墓志》及《张猛龙》《晖福寺》《李超墓志》诸碑刻。广州艺博院研究员陈滢在《梁启超书迹赏析》一文指出梁书“受汉隶及北魏碑刻的影响,宁静中蓄含动势,整饬中透出遒劲,体势方扁,用笔方圆互见,造型凝练,丰茂厚重,隶意颇浓……他那劲健端凝的书法,体现出来的是幽静恬适、自然高远的情调”。

注重韵味,用笔精到,字形严谨,神态肃穆,风格高古……陈永正认为,同是学碑,梁启超却抛弃了康有为的“霸悍”之气,而追求“平和”的书风,“温文儒雅,雍容恬静,坐对梁氏的书法时,只感到一股清气扑人眉宇。” 其清雅温润的视觉效果和娴静安详的古典气质,正是康有为所缺乏的“阴柔”之美,而近于帖派的儒雅气息,由此也造成了碑派书风多姿多彩的局面。

清乾嘉以来,碑学思想逐渐深入人心。如果说,康有为促成了碑学构建的最终完成和书坛的空前繁荣,那么,梁启超的继之崛起,也在碑学思想的指引下投身于时代潮流中。他们对晚清碑学的兴盛均起到了巨大的作用,以独特的方式确立了自己在中国书法史上应有的地位。

(作者:奕品)

本网编辑:陈甜甜