展览名称

刻石书法研究与创作系列展——汉隶十二品新探

开展时间

2020年6月15日—2020年7月6日

展览地点

中国国家画院美术馆

(海淀区西三环北路54号)

主办单位

中国国家画院

协办单位

中国书画收藏家协会

承办单位

中国国家画院书法篆刻所

中国书画收藏家协会金石碑帖研究委员会

《中国美术报》社

支持单位

东煜文化

前 言

“品”,是中国古典美学和传统文艺理论的重要范畴,作为一种普遍的评论方法和现象在传统文艺理论中被广泛使用,是具有传统文化底蕴和民族特色的审美评论范式。在审美和艺术评论中,“品”既指对包括感受、体味、析辨、反思在内的品评,又指对所评之作品给出应有的范围性的品类和价值性的品级、定位,总之对作品进行属性、风格及其高下优劣的划分和研究。文学艺术品评中的诗品、画品、书品源自古代对人的品评,即肇始于东汉乡里评议制度,该制度逐渐发展为魏晋南北朝的“九品中正制”,以品评的方式选贤任能,举荐人才。同时,这一品评方式也延展到文学艺术领域,品格的高下成为古人研判艺术的基本方式。

基于此,中国国家画院书法篆刻所本着立足传统,倡导使用在中国历史上源远流长、具有中国特色的以“品”来界定艺术品质的方式去梳理古代浩瀚的“碑学”遗产。我们计划分为三个阶段,从“汉隶”入手,其次是三国魏晋南北朝隶书,再者是隋唐隶书。

以传统“品”的话语方式,重新发现和挖掘隶书的美,“汉隶十二品”这一概念正是在这一学术背景下诞生的。结合古人的评述,我们提出了汉代隶书中具有典型美学价值的十二通碑刻,分别是《史晨碑》《乙瑛碑》《礼器碑》《张迁碑》《曹全碑》《华山庙碑》《衡方碑》《封龙山颂》《鲜于璜碑》《西狭颂摩崖》《石门颂摩崖》《大开通褒斜道摩崖》。从文献资料梳理入手,我们对这些经典进行了一次新讨论、新阐释。关于这次研讨的学术理想,一如会议论文中当代著名美学家张法先生所言:“在二王帖学占据中国书法主流的一千多年后,篆隶的经典化是一个非常艰难的过程。不妨以龙门魏碑的经典化过程作一参照。乾隆时代提出‘龙门四品’,经历嘉庆、道光、咸丰三朝,到同治年代,方达到龙门十品,后定为二十品,到光绪年间康有为的《广艺舟双楫》,‘龙门二十品’方得到书法界和知识界的普遍接受。而汉代隶书一直以来未有经典化的梳理,‘汉隶十二品’这一新名称的酝酿和提出,意味着开启了汉隶经典化的新路。”这既是我们对经典的一次重新学习和研究,也是将汉隶以及三国魏晋南北朝和隋唐隶书经典化的新启动。

中国国家画院书法篆刻所

2020年5月

论文作者名单

(按年龄排序)

骆承烈 顾 森 苏士澍 崔 陟 赖 非

张 法 马新林 李汉臣 杨爱国 李 樯

陶 钧 李建兴 吴川淮 刘成纪 张深伟

张爱国 梁培先 李虹霖 梁文斌 张爱民

张合伟 张啸东 郭嘉颖 白 锐 李爱凤

宋吉昊 梅跃辉 李群辉 袁文甲 李天择

梁 腾 孙若兰

参展艺术家名单

(按年龄排序)

韩天衡 欧广勇 张 海 周俊杰 张景岳

王朝宾 李成海 王冬龄 李刚田 申万胜

何应辉 言恭达 陈国斌 王 镛 赵 熊

苏士澍 石 开 胡抗美 崔志强 刘洪彪

刘文华 孙晓云 陈曦明 鲍贤伦 沃兴华

曾来德 包俊宜 陈振濂 李 强 张 志

曾 翔 赵长刚 徐树良 王增军 李晓军

陈 平 蔡大礼 文永生 李家德 高军法

魏 杰 张英群 陈洪武 鄢福初 胡秋萍

陈大中 朱培尔 张 继 韩少辉 耿自礼

郑晓华 赵山亭 洪厚甜 王增云 王厚祥

管 峻 范正红 毛国典 刘新德 戴 文

李远东 吕金柱 魏广君 白 砥 陈 经

纪烈华 汤永志 杨剑锋 李守银 林 涛

李国祥 李 强 倪文华 李建人 张青山

张公者 张爱国 周 斌 陈海良 王道义

肖文飞 黄 博 龙开胜 何来胜 李正良

马端兵 周红军 梁培先 巩海涛 赵凤砚

史焕全 戴家妙 鞠闻天 胡紫桂 王东声

王 墉 周剑初 郑志群 孙希民 张志庆

欧新中 王军杰 李 晖 李 明 曹向春

薛 磊 黎雪丹 倪和军 沈 浩 沈乐平

程晓海 柴天鳞 汪国金 鲁大东 严文学

罗炳生 董 玮 李双阳 程兴林 栾金广

杜 浩 曾伟子 李 林 王成聚 丁 剑

杜鹏飞 乔战雄 秦 朋 唐朝轶 逯国平

吕雪峰 晏晓斐 曾宪良 陈 亮 贺 进

翟圣亮 张金龙 陈 彬 陈阳静 梅跃辉

徐延波 肖春生 张逢波 韩伯雨 黄邦德

理 论

汉碑研读断想

李虹霖

中国书法历史悠久,源远流长,自商周以来,一直在发展、变化、革新、进步。隶书在整个书法史中据有承前启后的举足轻重的作用。隶书早期脱胎于先秦时期的篆籀,发展成熟则主要在汉代,特别是东汉中晚期时,发展到风格面目多样的鼎盛局面。汉代留给我们的隶书遗产很丰富,碑碣、砖瓦、简牍、缣帛等上都有大量的隶书遗存, 但大抵来说,最主要的遗存在碑碣和简牍。汉碑、汉简分属两个不同的系统,其功用、书者、制作过程区别都较大。由于汉简出土时间比较晚,直到19世纪末20世纪初以后大量被发现。而石刻碑版由于意在“流传千古”,有立为范式楷模、纠正错漏等功能,多半出自著名书家和镌刻家之手,因此两千年来,一直以汉碑为汉隶的主要代表和高峰,在中国书法史上产生过重要影响的汉隶亦是汉碑。

东汉时期镌刻的名碑众多。南朝刘勰(约465—约520)《文心雕龙》有言“后汉以来,碑碣云起”,其繁盛可想而知。康有为(1858—1927)《广艺舟双楫》中把汉碑隶书分为骏爽、疏宕、高浑、丰茂、华艳、虚和、凝整、秀韵八类。清代王澍(1668—1743)则曾言“每碑各出一奇,莫有同者”。汉隶各碑之笔法、结体、取势各具风貌神韵,各臻其妙,是我国书法艺术史上的光辉篇章。如《乙瑛碑》端庄典雅,气度高古,诚如万经(1659—1741)《分隶偶存》所言“字特雄伟,如冠裳佩玉,令人起敬。”《史晨碑》气象和穆,笔致古朴,规矩端肃,是习隶的入门范本。《礼器碑》峻逸雄健,笔画瘦劲如铁,结字端严肃括,寓奇险于平正,寄疏秀于严密。历来被推为隶书极则,为书家所激赏。《曹全碑》以匀整舒展、秀雅清丽、风致翩翩著称于世。《张迁碑》书风雄强朴茂,方劲沉着,整饬中多见变化,亦是书法艺术的珍品。

《石门颂》为摩崖,字随石势,体势开张舒展,笔画古厚含蓄有篆意。通篇参差错落, 纵横开阖,恣肆奔放,意趣横生,对后世影响很大。《华山庙碑》端雅齐整,冲和遒密,波磔秀美,有庙堂之气。《封龙山碑》宽博雄肆、粗犷俊朗,点画锋芒内敛而奔放,极饶篆书意趣。《鲜于璜碑》丰厚朴茂,含蓄沉着……。汉代石刻隶书为我们展现了书法的创造性与恢宏气度。汉代石刻隶书也是中国石刻书法的第一个高峰,清代中后期碑派书法的兴起与汉隶石刻的发掘及考藏密切相关。

东汉以后,各朝都有工隶专家和作品存世,但基本都跳不出汉代石刻隶书的范畴,其影响也无法与之相比。唐宋以后,帖学繁荣,楷书、草书、行书都发展到极高的境界。石刻书法则没落了。当然这种“没落”也是相对而言的,或者可以说是受到冷落。中国书法从其诞生开始,就一直存在锲刻和毛笔书写两条线。早期的书法艺术中,毛笔书写与锲刻密不可分,即书家以毛笔书写以后,要倚赖刻工的镌刻方得以呈现。石刻书法更是如此(这点下文会具体谈及)。秦汉时期开始,随着毛笔、纸绢等材料的制作工艺的不断改进和提高,书家可以不必再求助于他人之手。在独立的书写中,书写者个人的性情、意趣、情感、审美观念均能在书迹中反映出来,大大推动了书法艺术的发展进程。魏晋时期,书法呈现前所未有的繁荣景象,出现了以“二王”为代表的一大批书家,书法发展成为一门完全意义上的独立、自觉的艺术。此后,欧褚颜柳,颠张狂素,苏黄米蔡,赵董文祝……名家辈出,灿烂斑斓。篆刻艺术的发展亦类似。元代以前,篆刻印章基本由刻工完成。明代以后,吴门地区的文人书画家开启了文人治印的风气,无须再假刻工之手,篆刻始由“技”上升为一门专门的艺术。清代以后, 篆刻艺术发展蔚为大观,成为“四绝”之一。回到石刻书法,唐宋以后的石刻书法一直存在并延续此前道路,只是由于毛笔书法(帖学书法)取得的巨大成就而被遮蔽。直到清中期以后方才又兴起。需要注意的是,清中期以后兴起的碑派书法与此前的汉碑、唐碑等书法并不相同。碑刻书法需通过锲刻、凿刻后方呈现出来,而清中期以后兴起的碑派书法是墨迹,主要通过柔软的纸和笔去追求碑刻的意味,以笔求刀。

关于碑派书法的兴起,不少学者将其在很大程度上归咎于清初的文字狱,然笔者以为不能过于简单地将二者归入因果关系。清王朝虽然在稳定统治、维护道统方面曾采取过较为严厉的措施,但其实每个王朝为维护其统治所做并无本质上的不同。而清王朝在对待文化艺术方面,尤其是书法绘画方面,其态度实为相当开放、宽容的。有清一代的帝王都对书法有着浓厚的兴趣,其中尤以康熙、雍正、乾隆三帝为最。康熙喜爱董其昌,乾隆推崇赵孟頫,都对当时的书坛产生了重要的影响。清代帝王除心慕手追,将书法作为宸翰日课,躬体力行地研习外,还组织了许多与书画艺术相关的活动,从海内搜访历代书法名品扩充清内府收藏到《石渠宝笈》的编写,从“三希堂” 的设立到《三希堂法帖》的刻印,各种稽古图录的编撰,无不显示出清代帝王对文艺的酷爱甚至到了痴迷的程度。在帝王的倡导下,清代官员也酷爱书法艺术。当然由于过于酷爱,在某种程度上也影响了创新。而对于与帖学书风截然相异的碑派书风的出现,清王朝并没有禁止或过多地限制。相反,清代热衷于收藏稽考金石图籍、受到金石碑版书法影响的金石学家、书法家大部分都在朝为官或曾有过做官的经历,如翁方纲(1733—1818)历督广东、江西、山东三省学政,官至内阁学士。阮元(1764—1849)历乾隆、嘉庆、道光三朝,官至河南巡抚及漕运总督、湖广总督、两广总督、云贵总督、体仁阁大学士、太傅等要职。何绍基(1799—1873)官翰林院编修、国史馆总纂, 历充广东乡试考官、提督,四川学政等等,不胜枚举。因此,碑派书法的兴起在某种程度上可以说得益于清王朝对文化艺术的开放和宽容。而帖学的衰落当更多地从其自身找原因。一方面,如同世间万物一样,诸体艺术走到一定程度,若无新鲜的元素加入,势必会趋于老化,此为自然的规律。另一方面,观赏者对某一类型、样式、形态的艺术欣赏久了也会产生厌倦、乏味之感,转而寻求他物,这亦是时代发展、生活变化使然。因此,碑帖的消长更多地当从其自身规律及时代背景因素出发去考虑。一个时代有一个时代的文化,一个时代有一个时代之书法。“周虽旧邦,其命维新”,创新是社会历史发展的动力,也是文化和书法的灵魂。

清代金石学及碑派书法基本上可以说是从对汉代石刻碑版隶书的研习中发端的。郑簠(1622—1693)为清初最著名的参与访碑活动并肆力学习汉碑者,其隶书创作及学术思想对同时期及后来的金农(1687—1763)、郑板桥(1693—1766)、桂馥(1736—1805)、黄易(1744—1802)等人都产生了极大的影响。清代中后,由于官方的组织和提倡,访碑活动的不断深入,越来越多的金石碑刻被发现,书家的视野和资取范围日益扩大。阮元、包世臣(1775—1855)于理论上给予肯定并极力倡导之亦促进了碑派书法的进一步发展。碑派书家不但在点画上打破了帖派书法“用笔千古不易”的传统,融入金石碑版的刻画、铸造之感和风化剥落、锈蚀残损的审美意趣,充实、变化和发展了笔法,为后人在书法创作中追求个性化的用笔奠定了基础;在字的结构方面,也开辟出一片新的天地。邓石如(1743—1805)、伊秉绶(1754—1815)、何绍基(1799—1873)、赵之谦(1829—1884)、吴昌硕(1844—1927)等在篆书、隶书和北碑书法方面取得了杰出的成就,可以说足与唐代楷书、宋代行书、明代草书相媲美。

然而,当碑派书法在清末民初发展到鼎盛时,其自身的局限性也开始显示出来。由于一味追求拙、粗放或“刀意”,过度推重气势而不拘小节,后期的碑派书法逐渐流于粗野狂怪。进入20世纪以后,竹木、简牍、缣帛书的大量出土刷新了人们对汉代隶书的认识:在刀斧“凿刻的汉隶”之外,还同时存在毛笔“书写的汉隶”另一个系统。这些都促使我们开始反思石刻书法与毛笔书法的关系。

我们看石刻书法时,往往先看其时代、字体和哪位书家所书,而忽略镌刻之人。其实,一通石刻碑版的诞生需经过采石、造型、磨饰、撰文、书丹、镌字等一系列复杂过程。就石刻书法而言,主要在于“书丹”和“镌字”两个部分。而镌刻,尤其摩崖石刻,除需较好体力外,亦需过人胆识,实非一般文人所能,故基本由工匠为之。古代石刻一般有两种类型,一种是先经写者“书丹”,即用朱笔先将文字写在石面上,刻者依其笔迹仔细镌刻。一种是“书丹”者可有可无,镌刻者或直接奏刀镌文,或不顾及“书丹”字迹,而根据自己的趣味和行刀方便镌刻。前者经刻者精意镌刻,较多地再现了书丹者的笔法风格;后者则更多地融入了刻者奏刀的情趣和审美观。简而言之,不单“书丹”者的笔法风貌起了重要作用,“镌字”者的镌刻也甚为关键。有些镌刻者较忠实于原书丹笔意,有些则对原书写改变较大,更有一些不经书丹直接由刻手凿刻而成。然“无论哪一类型的刻法,其总的效果,必然都已和书丹的笔迹效果有距离、有差别。”因此可以说,石刻书法是笔与刀相生相映的结果,是书者与刻者共同创作之艺术成果。此外,由于年代久远,经长时间自然风化和雨水侵蚀,石刻书法逐渐形成今日我们所见之苍茫朴拙、漫漶斑驳之风貌。

历史上,早在北宋时期,米芾(1051—1107)就曾提出“石刻不可学,但自书使人刻之,已非己书也,故必须真迹观之,乃得趣。如颜真卿,每使家僮刻字,故会主人意,修改波撇,致大失真。”其后南宋陈槱(约 1201 年前后在世)《负暄野录》亦言:“石湖云:‘学书须是收昔人真迹佳妙者,可以详视其先后笔势轻重往复之法。若只看碑本,则唯得字画,全不见笔法神气,终难精进。’”明代董其昌亦曾言“见晋唐人真迹,乃知古人用笔之妙,殊非石本所能传。”从中国书法的历史上看,众多卓有成就的碑派书家也大都以帖学为根基或从帖学入手的。笔者接触过的老先生,如启功、林散之、赵朴初等也都主张习帖。然而,主张书帖,并不意味着否定石刻碑版书法的价值。书法真迹存留到今天者已极少,或千百不能得其一,或只能从石刻碑版中得见其面目。石刻碑版刊刻过程中虽有笔法淹没或改变原书者意趣的现象,然其既立为碑碣则已为当时人所认同,为历史所铭记,今人无甚必要过于追求原书者本意或书写之“原生状态”。从某种程度上说,试图还原石刻“书丹”原生态其实是向壁虚构、徒劳无功的,“因为事实上你无法认定并证明《礼器碑》《衡方碑》中哪些线条剥蚀出自于书丹,而哪些出自于工匠刻凿。”而有些石刻亦是经刻者精意摹琢镌刻,较多地再现了原书者之意,可谓“下真迹一等”。在没有墨书真迹的情况下,石刻书法对于书法艺术的传承起了相当大的作用。

笔者在国家图书馆工作多年。国家图书馆收藏有《熹平石经》残版、大量的甲骨刻辞、敦煌写经、明清和近代书法,以及近十万件金石拓片,其中不乏珍贵的宋拓。笔者醉心其中,朝夕研习,策划了《古韵镌拓 纸墨千秋—宋元善拓暨全国书法临摹展》、《甲骨文记忆展》、《且饮墨渖一升—吴昌硕的篆刻与当代印人的创作》等展览。经过多年心追手摩,笔者深感石刻书法之古劲沉着、气象恢宏,确与包、康之描述相吻合。虽然由于锲刻工匠的参与,石刻书法与原书丹的面貌有些许差距,然锲刻工匠的参与也使碑刻书法少了几分局限,多了一些自由。而亦是借刀斧之力,石刻书法呈现出刚劲雄强、深沉古厚之美。这种刀锋意趣及方劲坚实中有生拙,沉着迟涩中有纵恣,恣肆中又不失严谨的风貌为当时书坛带来了新鲜的血液,拓展了书法的审美范围与审美取向。此外,碑相对于帖而言,虽由于历经风霜或长埋泥水中,多半漫漶泐损,即使是早期拓片也较难寻得清晰的运笔轨迹,缺少些笔情墨趣及意态挥洒的韵味,而更多靠个人想象去揣测其中的笔性、笔意、笔趣,以及笔势间微妙的映带关系。然亦正由于其隔雾看花、只见仿佛不得精微的不确定性,也给了我们更多的空间,可以更为自由、大胆地去想象和创造。当然,需注意掌握尺度,可恣肆奔放, 但不建议狂怪。

中国书法历史悠久,源远流长,各种不同字体、各个不同时代、不同书家共同谱写了中国书法史上灿烂辉煌的篇章。这些书法或以帖的形式或以石刻碑版等形式流传下来,都是古人留给了我们的极为珍贵的财富。当下无论是师碑还是写帖,各臻其妙,没有低高之分,大可不必相互贬斥,互相诋毁。站在任何一方去指责对方都是十分狭隘的。美是多样的、多元的。雄强与清丽、热烈与婉约、明艳与沉着、恣肆与平和, 皆各美其美。我们不应拿一种美的样式去否定或反对另一种美的样式。正如茶与酒在中国都有着浩瀚深远的文化。酒趣茶香,各有千秋。有人喜饮酒,有人爱喝茶,有人既饮酒又喝茶。人各有所爱,或煮酒放言世事,或烹茶品味人生,或煮酒罢又烹茶,自得其乐,各得其所,有何妨碍?

艺术因交流而多彩,因互鉴而丰富。文化的昌盛、艺术的繁荣是需要百花齐放、百家争鸣的。如今国家处于盛世,开放、多元,正当时令,科技进步和新资料的发现也不断地丰富和开拓着我们的视野。我们可以随个人秉性、爱好而择习之,只要倾尽心力专研,不妄图走捷径,日积月累,聚沙成塔,终能各有所得各有所成。若能不囿于碑帖、流派之争,以毫无门户之见的开放胸襟,对中国书法史上的一切优秀遗产进行广泛地学习,碑帖兼治,融会贯通,则将更入胜境。

参考文献

[1]王澍.虚舟题跋虚舟题跋补原.秦躍宇,点校.南京:凤凰出版社,2017.

[2]祝嘉. 艺舟双辑广艺舟双辑疏证.成都:巴蜀书社出版社,1989.

[3]启功.从河南碑刻谈古代石刻书法艺术.文物,1973(7).

[4]米芾. 海岳名言评注.洪丕谟,评注.上海:上海书画出版社,1987.

[5]陈振濂.“新碑学”视野下的汉隶碑版创作学研究.文艺研究,2009(9).

展览作品欣赏(五)

(排名以年龄为序)

史焕全 选临《大开通》 180×61cm 2020年

戴家妙 选临《急就章》 180×89cm 2020年

鞠闻天 意写《史晨碑》 180×97cm 2020年

李强 云扬风发联 200×39cm×2 2020年

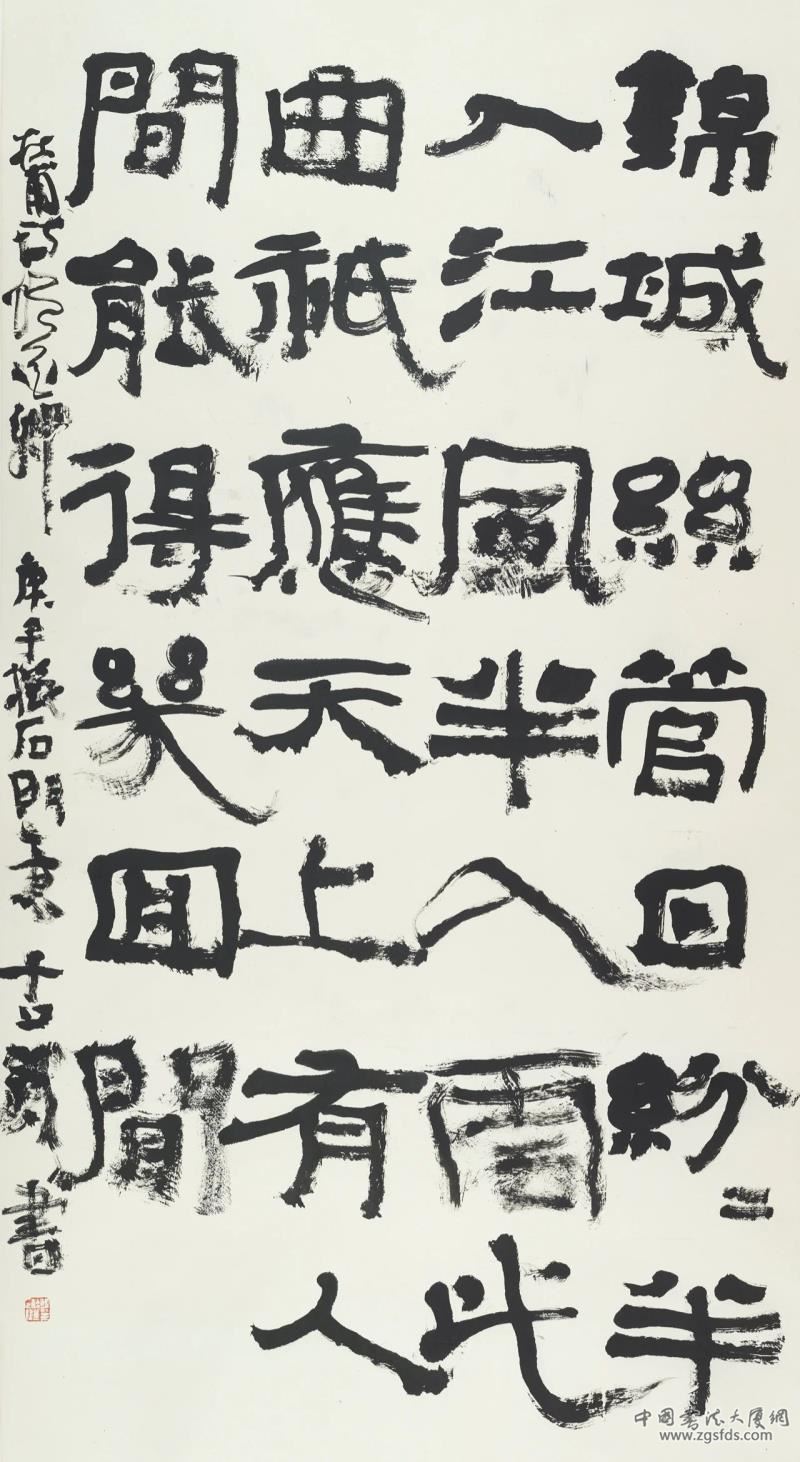

胡紫桂 杜甫《赠花卿》 180×97cm 2020年

王东声 开张奇逸联 180×61cm 2020年

王墉 钱谦益诗 180×90cm 2020年

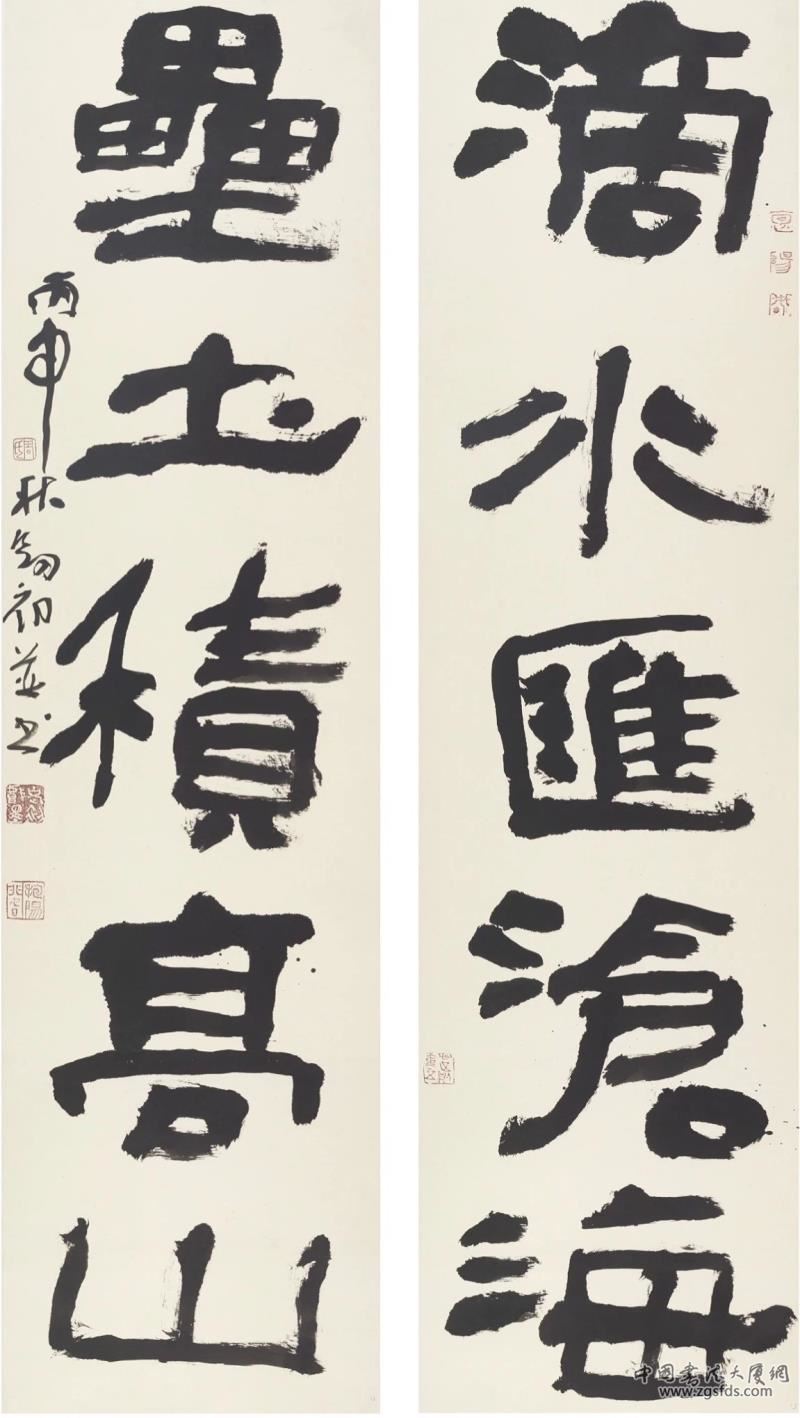

周剑初 滴水垒土联 180×48cm×2 2020年

郑志群 许浑《早秋三首(其一)》 180×97cm 2020年

孙希民 选临《鲜于璜碑》 248×70cm 2020年

张志庆 自作诗 180×97cm 2020年

欧新中 林散之诗 180×97cm 2020年

王军杰 选临《曹全碑》 180×100cm 2020年

李晖 选临《大开通》180×90cm 2020年

李明 选临《石门颂》 180×97cm 2020年

曹向春 阮籍《咏怀八十二首(其一)》 180×73cm 2020年

薛磊 选临《张迁碑》 180×97cm 2020年

黎雪丹 《文心雕龙(节选)》 180×97cm 2020年

倪和军 选临《封龙山颂》 180×97cm 2020年

沈浩 《与莫同年雨中饮湖上》180×49cm 2020年