展览名称

刻石书法研究与创作系列展——汉隶十二品新探

开展时间

2020年6月15日—2020年7月6日

展览地点

中国国家画院美术馆

(海淀区西三环北路54号)

主办单位

中国国家画院

协办单位

中国书画收藏家协会

承办单位

中国国家画院书法篆刻所

中国书画收藏家协会金石碑帖研究委员会

《中国美术报》社

支持单位

东煜文化

前 言

“品”,是中国古典美学和传统文艺理论的重要范畴,作为一种普遍的评论方法和现象在传统文艺理论中被广泛使用,是具有传统文化底蕴和民族特色的审美评论范式。在审美和艺术评论中,“品”既指对包括感受、体味、析辨、反思在内的品评,又指对所评之作品给出应有的范围性的品类和价值性的品级、定位,总之对作品进行属性、风格及其高下优劣的划分和研究。文学艺术品评中的诗品、画品、书品源自古代对人的品评,即肇始于东汉乡里评议制度,该制度逐渐发展为魏晋南北朝的“九品中正制”,以品评的方式选贤任能,举荐人才。同时,这一品评方式也延展到文学艺术领域,品格的高下成为古人研判艺术的基本方式。

基于此,中国国家画院书法篆刻所本着立足传统,倡导使用在中国历史上源远流长、具有中国特色的以“品”来界定艺术品质的方式去梳理古代浩瀚的“碑学”遗产。我们计划分为三个阶段,从“汉隶”入手,其次是三国魏晋南北朝隶书,再者是隋唐隶书。

以传统“品”的话语方式,重新发现和挖掘隶书的美,“汉隶十二品”这一概念正是在这一学术背景下诞生的。结合古人的评述,我们提出了汉代隶书中具有典型美学价值的十二通碑刻,分别是《史晨碑》《乙瑛碑》《礼器碑》《张迁碑》《曹全碑》《华山庙碑》《衡方碑》《封龙山颂》《鲜于璜碑》《西狭颂摩崖》《石门颂摩崖》《大开通褒斜道摩崖》。从文献资料梳理入手,我们对这些经典进行了一次新讨论、新阐释。关于这次研讨的学术理想,一如会议论文中当代著名美学家张法先生所言:“在二王帖学占据中国书法主流的一千多年后,篆隶的经典化是一个非常艰难的过程。不妨以龙门魏碑的经典化过程作一参照。乾隆时代提出‘龙门四品’,经历嘉庆、道光、咸丰三朝,到同治年代,方达到龙门十品,后定为二十品,到光绪年间康有为的《广艺舟双楫》,‘龙门二十品’方得到书法界和知识界的普遍接受。而汉代隶书一直以来未有经典化的梳理,‘汉隶十二品’这一新名称的酝酿和提出,意味着开启了汉隶经典化的新路。”这既是我们对经典的一次重新学习和研究,也是将汉隶以及三国魏晋南北朝和隋唐隶书经典化的新启动。

中国国家画院书法篆刻所

2020年5月

论文作者名单

(按年龄排序)

骆承烈 顾 森 苏士澍 崔 陟 赖 非

张 法 马新林 李汉臣 杨爱国 李 樯

陶 钧 李建兴 吴川淮 刘成纪 张深伟

张爱国 梁培先 李虹霖 梁文斌 张爱民

张合伟 张啸东 郭嘉颖 白 锐 李爱凤

宋吉昊 梅跃辉 李群辉 袁文甲 李天择

梁 腾 孙若兰

参展艺术家名单

(按年龄排序)

韩天衡 欧广勇 张 海 周俊杰 张景岳

王朝宾 李成海 王冬龄 李刚田 申万胜

何应辉 言恭达 陈国斌 王 镛 赵 熊

苏士澍 石 开 胡抗美 崔志强 刘洪彪

刘文华 孙晓云 陈曦明 鲍贤伦 沃兴华

曾来德 包俊宜 陈振濂 李 强 张 志

曾 翔 赵长刚 徐树良 王增军 李晓军

陈 平 蔡大礼 文永生 李家德 高军法

魏 杰 张英群 陈洪武 鄢福初 胡秋萍

陈大中 朱培尔 张 继 韩少辉 耿自礼

郑晓华 赵山亭 洪厚甜 王增云 王厚祥

管 峻 范正红 毛国典 刘新德 戴 文

李远东 吕金柱 魏广君 白 砥 陈 经

纪烈华 汤永志 杨剑锋 李守银 林 涛

李国祥 李 强 倪文华 李建人 张青山

张公者 张爱国 周 斌 陈海良 王道义

肖文飞 黄 博 龙开胜 何来胜 李正良

马端兵 周红军 梁培先 巩海涛 赵凤砚

史焕全 戴家妙 鞠闻天 胡紫桂 王东声

王 墉 周剑初 郑志群 孙希民 张志庆

欧新中 王军杰 李 晖 李 明 曹向春

薛 磊 黎雪丹 倪和军 沈 浩 沈乐平

程晓海 柴天鳞 汪国金 鲁大东 严文学

罗炳生 董 玮 李双阳 程兴林 栾金广

杜 浩 曾伟子 李 林 王成聚 丁 剑

杜鹏飞 乔战雄 秦 朋 唐朝轶 逯国平

吕雪峰 晏晓斐 曾宪良 陈 亮 贺 进

翟圣亮 张金龙 陈 彬 陈阳静 梅跃辉

徐延波 肖春生 张逢波 韩伯雨 黄邦德

理 论

自文献载汉律“太史试学童”之

“六体”与“新莽六书”看

简牍、汉碑隶书、八分的演变

张啸东

一、问题的提出

由前征传世文献可知,周、秦之际,是由“史”专门职掌文字书写,而以字样、字书作为文字传习和书写训练的样本,均系依存于国家礼制的设定,并依靠政治力量,加以严格规范与操控,从而使之传承有序、自成体系,因此当时的书写工具和存在的形式多以简牍、帛书为主(而金、石为另外一种存在特征),结合本论文的去向,我们暂时把它称为“简牍、帛书的署书体系”,纵贯经由周、秦发展壮大,以至三国、两晋逐渐式微的此一漫长过程,我们把它称为“简帛书署制度的时代”。

而自东汉、魏晋以降的“名家书法体系”,即由前一体系延续、拓展而出现。在此两者之间前后的并行与承袭关系中,其中最重要者约有三端:

其一,国家对书写字形的规范与严格考课,随着汉末制度的松弛以及对文字书写的疏离,逐渐使文字书写由原来的以“字样”、“字书”为媒介,转由专司其职的“史”来传习;有可能逐步趋向书法楷模学习的审美转化,从而逐步形成东汉乃至魏晋以降的这一“名家书法体系”。在这一转化过程中,由考课而带来的文字书写的各类主要规范,仍然成为名家书法时代楷模所遵循的基本传统。但是以记忆字形、规范的书写的字书、字样,却逐步为仅标识书写技法的碑帖代替。但上述两者之间的转化情境,并没有在短暂时间内相互替代,而是直至延续到清代,都是长期并存的。

其二,前者“史”传字书、字样的体系中,简牍书写的形制、简策编联方式所产生的文字的布局、形款、上下的呼应以及缮写的审美取向等,这些都对以后的“名家楷模”书法体系,构成此一书写传承的基本原则,以至而今。而后者对历代“史掌书”的传习的影响力,却又是极小的。

其三,前征此两者书写状态,在统一的文化大背景下,所使用的工具是一致的;以后书写工具的改进亦是同步的,此一过程一直延续到了晚清以至民国。正是在这样的长久的“一致”基础上,使得“史”传字书、字样的体系与“名家书法体系”,没有产生完全背离的发展趋势。直至民初所谓的“碑学时代”以后,随着统一文化背景消解,新书写工具的引进等等因素的诞生,这一“非背离”的局面才渐渐发生转化。

现选择简牍署书时代的字体、书署制度对秦、汉书法风格的决定性影响等六项,逐一予以分析评述如下。

二、西汉、新莽与东汉三代书署制度中的简牍之字体概说

据前论述可知,秦以前文献多无字体的名称与分类,亦均无所谓“篆”或“隶”的名称,而“秦承周制”秦文字系自西周文字演变而来,“汉承秦制”秦文字又为两汉以下文字所由出。

西汉以来的文字字形变化始繁,字体才各有专门名称。例如:称述其前代文字的“大篆”,“籀书”、“古文”;以及称述其当世的“隶书”、“左书”、“史书”、“八分”、“草书”等诸字体专名,也都是多出于两汉或以后的文献记述。

虽然两汉以后,文献中字体专名已经出现,但通过我们当下所见到的出土文献,或曰出土书迹,来直接确定某篇文字之所属书体,也还是存在着种种障碍。诸如,其中秦、汉篆书、有波挑的隶书以及草书,因其书体特征较为明显,应属较易确认者。但以此类字体,同传世同类已经定型的字体相比较,两者仍是存在不少差异的。

另外一些自东汉后期出现的行书、正书类书体的雏形,则更为复杂。从现在看到的出土书迹遗存而言,此两类书体的早期形态,多系与当时的俗笔隶书的某种特征裹挟在一起,其共同特征之一,即使是较为正式的字体,其笔画间往往都有潦草连笔;其二是其偏旁或笔画都多有省并的写法。其中以草隶书更具此类特征,使其中蕴含的正书的雏形特征愈发模糊,而多难以确证处。

因之,较早审慎地提出“早期正书、行书特征”的启功《古代字体论稿》、裘锡圭《古文字学概论》两书中的某一章节,同时将考古出土书迹中某类汉晋俗写而不同于工整隶书者,由前者首先界定作“新隶书”;后者则基本沿袭了启先生此一说法。

一如前征,战国诸侯分立,造成如许慎《说文解字·叙》所谓“言语异声,文字异形”的状况,以后,至秦之季,兼并六国,严厉推行以本国文字作为规范,以法令“罢其不与秦文合者”;再者“燔诗书、坑术士”,“六艺”从此缺矣。亦遂使在东方通行东方六国的诸系“古文”,因之灭绝。加诸秦、汉之间,西楚项王煽火咸阳,致使官藏经典,亦有回禄之灾。而“汉承秦制”的汉初的文字,是基本延续了秦文字发轫的轨道,使文字终归于统一。但也正因为此,数代以后,西汉的学者除小篆和隶书而外,也多已不能识读被废除的六国文字了。从而在学术史上分出了“古文经”与“今文经”的学派,由此就产生了贯穿两汉以来所谓“古文”与“今文”的分别。

所谓“今文”者,应指秦统一以后的隶书等文字,而“隶书”专称,却来得极晚;而“古文”,则约指秦统一前与秦不同的,战国时东方六国文字的孑遗,而因年代久远,这其中诸如,依据古文《左传》(北平侯张苍向朝廷献《左传》一事,即载于《说文解字·叙》)和孔壁中书等古文经简策的少部分字形,以及其他古文经书的字形,东汉许叔重《说文解字》一书选录了“古文”总五百一十字,此与“籀文”(二百多个)同例,都是秦小篆所不能包括的秦文字的异体字。《魏正始三体石经》及五代至北宋初的郭忠恕《汗简》,广泛搜集能见到的古文材料总七十一家,并以《说文解字》部首顺序排列,是较早的一部汇集“古文”的字书。其后,夏竦《古文四声韵》,又将所见古文按韵部分类。前徵这两种传抄“古文”的字书,同《说文解字》所录的古文字体多相同,同时前征三书中所收录的大部分古文文献,如今早已亡佚无存。

前征所谓战国“传抄古文”者,系指汉代以后历代辗转抄写的古文字字形,主要是指战国文字。据传抄古文遗存来看,计分作篆体原字形摹本、隶古定等两部分。传抄古文虽多系后人摹写的篆体字形,应算作是第二手材料,但它却是可以和当下所发掘出土的第一手文字资料—战国楚简文字,相对照加以研究的,这已经成为当前研究战国文字的一个重要方法。

早在20世纪初,罗振玉因撰《流沙坠简》一书,曾于《简牍遗文考释·序》一文中,对其中考释古简文字(罗、王当时面对的是汉、晋简牍)的困难和残简(包括残纸)的意义有很好的说明,他指出:

古简文字最难识,其实最先者上承篆书,下接章草,一也;边檄急就之书,颇多讹略,二也;断烂之余,不能求其义理,三也。诸简皆然,而书牍尤甚。此编所录合简纸计之,都八十有八,而完整者不过二三,其可考见事实者亦少。然借以知书体之变迁,窥简牍之体式,其禆益亦甚巨。

在是篇《遗文考释》一文中,于“遗文·六”(木简),罗氏举出其中“衣”、“褚”两字,“均用篆体,知此书出西汉人手,其时隶法尚未备也”;再据“遗文·二一”之简文中有“灭诸反国”、“公辅”的记载,推论此简当书写于“始建国五年”西域诸国叛离王莽之后,其书体为章草,而书写时代远早于张芝、索靖之前;而“遗文·六七”“遗文·七五”与“簿书·三二”以及“屯戍廪给类·一一”“屯戍廪给类·一二”简文,其书体亦均为章草,其中,后两者存“有建武三十一年”、“有永平十一年”纪年,这是东汉章帝祖父光武帝和父亲明帝的两个年号,所以罗氏推论“章草始于章帝者殆不然矣”;如“烽燧·二二”神爵四年简与“二爨”碑相近;再如神爵四年简文字近于“今楷之滥觞,至永和二年简(簿书·三二。啸东按,下同此)楷七而隶三矣。魏景元四年(杂事·五六)则全为楷书”等。罗氏由此推知“钟(繇)太傅诸帖”不能断为后世“摹失真或赝作”。此发现,可以说已冲破了传统文字学及书体演变文献的成说。

而自嬴秦至西汉,两汉所通行的简牍署书体,其主要字体是隶书,辅助字体是草书。大约在东汉中期,从日常使用的隶书里,再次演变出一种比较简便的俗体,有些学者将其称作“新隶体”。到东汉晚期,在此一“新隶体”和草书的基础之上形成了行书。大约在汉魏之际,自简牍署书体而言,可以具体到三国吴简,又在行书的基础之上形成楷书。楷书出现以后,隶书和“新隶体”,并没有立即丧失它们的地位。正如,西汉初年,隶、草普及,而重要文牍、文献所用仍为古、籀、篆文。

东汉班固《汉书·艺文志》所载之“萧何六体”说,与同时代略晚的许慎《说文解字·叙》所载之“新莽六书”说的比较研究。

按:史书所谓“萧何六体”一说,乃首次由后汉班固《汉书·艺文志》一书载及,记曰:

“汉兴,萧何草律,亦著其法,曰:‘太史试学童,能讽书九千字以上,乃得为史。又以六体课之,课最者以为尚书御史史书令史。吏民上书,字或不正,辄举劾。’六体者,古文、奇字、篆书、隶书、缪篆、虫书,皆所以通知古、今文字,摹印章,书幡信也。”

记汉律“太史试学童”之“六体”,其内容即:“古文、奇字、篆书、隶书、缪篆、虫书”等。

许叔重《说文解字·叙》则继提出“秦书八体”后,再拈出“新莽六书”一说,曾云:

“及亡新居摄,使大司空甄丰等,校文书之部,自以为应制作,颇改定古文。时有六书:一曰古文。孔子壁中书也。二曰奇字,即古文而异者也。三曰篆书,即小篆。秦始皇帝使下杜人程邈所作也。四曰左书,即秦隶书。五曰缪篆,所以摹印也。六曰鸟虫书,所以书幡信也。”

据段玉裁《说文解字注》曰:“颇者,闲见之词。于古文闲有改定,如字下‘亡新以为从三日,大盛,改从三田’,是其一也。”按本书七篇上晶部:“杨雄说,以为古理官决罪,三日得其宜,乃行之,从晶宜。亡新以从三日,大盛,改为三田”;而关于“六书”,段玉裁《说文解字注》认为:“与周礼保氏‘六书’,同名异实。莽之六书,即秦八体而损其二也。”

现将汉律“太史试学童”之“六体”,与“新莽六书”,据其后诸贤梳理,逐一分析叙述如下:

一曰古文。孔子壁中书也。

据向夏《说文解字叙讲疏—中国文字学导论》一书按:鲁恭王得孔壁书事,最先言之者为刘歆。《汉书·刘歆传》载《移让太常博士书》,说:“及鲁恭王坏孔子宅,欲以为宫,而得古文于坏壁之中。逸礼有三十九篇,书十六篇。”班固撰《汉书》,采入《艺文志》《景十三王传》。唯《史记》不载此事,《儒林列传》止谓“孔氏有古文尚书,而安国以今文读之,因以起其家”。《史记·儒林列传》的孔氏古文,应该就是《汉书》所记的壁中书。

启功《古代字体论稿》认为:“孔壁中古文经的抄写时代,固然不能知道,但往上不会早于孔子生存的时间,还有汉代政府藏书中所谓‘中古文’和一部分私家所藏萼古文经籍,上限更不可知,但它们的下限都不会晚于秦始皇三十四年(是年焚书—编者注),自然可以说它大致是六国时的写本。”

二曰奇字,即古文而异者也。

段玉裁《说文解字注》认为:“‘儿’下云‘古文奇字人也’,‘无’下云‘奇字无也’,许书(啸东按:即《说文》)二见。盖其所记古文中时有之,不独此二字矣。(《汉书》)《杨雄传》云:‘刘歆之子棻,尝从雄学奇字。’按,不言大篆者,大篆即包于古文、奇字二者中矣。”

而向夏《说文解字叙讲疏—中国文字学导论》(180—181页)一书按:本书除“儿”、“无”两个奇字外,还有五篇下仓部的奇字“?”,又十一篇水部的奇字“?”,又十四篇孨部的奇字“?”(晋字)。至于新莽的奇字,是否就是本书的奇字,虽然没有确证,但段说近似。

三曰篆书,即小篆。秦始皇帝使下杜人程邈(宋本《说文》此字作“之”)所作也。

而《汉书·艺文志》颜师古注曰:“篆书谓小篆,盖秦始皇帝使程邈所作也。隶书亦程邈所献。”

段玉裁《说文解字注》、桂馥《说文解字义证》等两书,皆以《说文解字》所谓“秦始皇帝使下杜人程邈所作也”十三字,当在下文“左书即秦隶书”句下。

传世文献以为,“隶”者,秦之俗书为隶,汉之正体为隶。

魏晋以至唐代之书法文献,真书亦多称为隶,名同则实异。乃是“史掌书记”之署书字体,形改书体名未改所致。如唐孙虔礼《书谱》之中所谓“且元常专工于隶书”者,即专指楷书而言。唐韦续《纂五十六种书》称“程邈隶书”为“古隶”,唐虞世南《述书旨》称晋人“真楷”为“今体”,似都有意无意要与汉隶之说相区别。

西汉的篆书—两汉时代的正体之一,后世文献多以为两汉正体为隶书,揆诸史实,篆书在国家的行政事务之中,仍然是层阶高于隶书的通行体(啸东按:但在出土的西汉以来的简牍署书体中,篆书却稀见,大多数仍为隶书体)。直到东汉晚期的蔡邕所撰《独断》一书仍记载曰:

“汉天子正号曰皇帝,自称曰朕,臣民称之曰陛下,其言曰制诏……印曰玺,所至曰幸,所进曰御,其命令一曰策书,二曰制书,三曰诏书,四曰戒书”;

“策书,策者,简也。礼曰:不满百丈,不书于策。其制长二尺,短者半之。其次一长一短,两编。下附篆书,起年月日,称皇帝曰,以命诸侯王三公,其诸侯王三公之薨于位者,亦以策书诔谥其行而赐之,如诸侯之策,三公以罪免,亦赐策,文体如上策而隶书,以一尺木两行,唯此为异者也。”

直至东汉蔡邕时代,等同汉皇的诏书的“策书”等重要行政文书,一般是以“篆书”书写;只有“三公以罪免,亦赐策”,但其字体要改作“隶书”书写。可知终其两汉四百余年(公元前206年—公元220年)的国祚,重要行政文书仍以篆书抄写;只有级别较低或者有类似贬斥的文书,才会施以隶书。

见于史籍著录最早的一部字书—周宣王太史作《史籀篇》之后,经过秦而迨至西汉文、景以后,闾里书师合《仓颉篇》、《爰历篇》、《博学篇》等三篇,以合成《仓颉篇》,因分上、中、下三篇,又称“三仓”。而据年代略早于许氏的班固《汉书·艺文志·六艺略》一节记述:“《仓颉篇》七章者,秦丞相李斯所作也;《爰历篇》六章者,中车府令赵高所作也;《博学篇》七章者,太史令胡毌敬所作也,文字多取《史籀篇》,而篆体复颇异,所谓秦篆者也。”可知秦“三仓”所用字体仍为秦篆,也是当年秦始皇统一文字—小篆的范本(《说文解字》就是此一体系重要传世承载者,我把它们称作传抄秦篆文献)和当时识字教育的课本。

再至西汉武帝时再有司马相如《凡将篇》、史游《急就篇》、李长《元尚篇》、扬雄《训纂篇》等。其中扬雄《训纂篇》连同《仓颉篇》增加到五千三百四十字,汉和帝(公元89—105年)时,贾鲂又写了《滂喜篇》。后人以《仓颉篇》为上篇,《训篡篇》为中篇,《滂喜篇》为下篇。这三部书也被称为“三仓”。可能已改作汉代通行的隶书抄写了。

经过“秦火”,汉代的篆书逐渐不通行,传世的汉金文,有不少是用篆书书写的。

王愔《文字志》载有所谓“尚方篆”一说,当属于尚方的所造铜器上所铸造或刻凿的篆书。新莽时代的权量、货币文字是极精的。

另一类篆书多出现在汉碑的碑额上,汉篆所书的碑刻则仅有嵩山《少室石阕铭》(是碑无载年月,前人考其系年在延光二年,即公元123年立)、《开母庙石阕铭》(延光二年立)两阕铭,《袁安碑》(永元四年,即92年立)、《袁敞碑》(元初四年,即117年立)以及《议郎等字残石》、《鲁王墓石人胸前题字》等,还包括篆隶法杂糅的《祀三公山碑》《延光残碑》等。其他尚有一些东汉,诸如《孔宙碑》《华山庙碑》《尹宙碑》《三老掾赵宽碑》《郑季宣碑阴》《西狭颂》《韩仁铭》《张迁碑》《郑固碑》《鲜于璜碑》《白石神君碑》《王舍人碑》诸碑的碑额等。其他就很少有篆书了。

唐兰《中国文字学》误征西晋卫恒《四体书势·篆势序》,作东汉蔡邕《篆势》(载卫恒《四体书势》)本文,记载“扶风曹喜,建初称善(原文作‘汉建初中,扶风曹喜善篆’)”,又征同样为卫恒《四体书势·篆势序》:“少异于(李)斯”。后魏江式《论书表》说:“号曰工篆,小异斯法,而甚精巧,自是后学,皆其法也。”文献多载“悬针”(诸如汉碑额中《郑季宣碑》《仙人唐公房碑》等)、“垂露”(诸如汉碑额中《孔宙碑》《华山庙碑》《赵菿碑》等)、“倒薤”等篆,据传说亦均系由他所创始。

另有崔瑗,唐李嗣真《书后品》将崔氏列入“上上品”认为:“爰效李斯,点画皆如铁石”;唐徐浩《古迹记》记述他篆《吕望》《张衡碑》。其中后者,迨至元时还存在,吾邱衍记述:“崔瑗篆,多用隶法,不合《说文》,却可入印,全是汉篆法故也。”唐兰以为:“近年出袁安、袁敞两碑很可能就是他写的。”目下尚无确证,但其笔势、笔法或可仿佛。

而汉代所见简牍中的篆书体,多为:

①习字简;

②签牌以及木楬上所抄古字书或是题写的大字。

特别是后者多具有装饰性意味。

四曰左(宋本《说文解字》此字作“佐”)书,即秦隶书。

《说文解字·叙》叙述“新莽六书”进而曰:“三曰篆书,即小篆,秦始皇帝使下杜人程邈所作也”;蔡邕《圣皇篇》所谓:“程邈删古立隶文”,其后则多沿袭此说,以为隶即程邈所作。《汉书·艺文志》颜师古注曰:“篆书谓小篆,盖秦始皇帝使程邈所作也。隶书亦程邈所献。”

段玉裁《说文解字注》释曰:“左,今之佐字。……左书,谓其法便,可以佐助篆所不逮。”两汉隶书乃文字第二大正体,详述于此“六体”之后。

五曰缪篆,所以摹印也。

《汉书·艺文志》颜师古注:“缪篆,谓其文屈曲缠绕,所以摹印也。”(啸东按:此详“秦书八体”之五曰摹印)。

六曰鸟虫书,所以书幡信也。

段玉裁《说文解字注》解释曰:“书幡,谓书旗帜;书信,谓书符卪(节)。上文四曰虫书,此曰鸟虫书,谓其或像鸟,或像虫。”“按秦文八体,尚有刻符、署书、殳书,此不及之者,三书之体,不离乎摹印、书旛之体,故举二以包三。古文则析为二,以包大篆,莽意在复古应制作,故不欲袭秦制也。”啸东按:秦书八体的“虫书”、王莽六体的“鸟虫书”,这两个术语的意义完全相同。“虫”字在上古的词义,据王力《汉语史稿·下册》提出“曾经一度扩大到动物的总称”,并引《大戴礼记·曾子天圆》为证:“毛虫之精者曰麟,羽虫之精者曰凤,介虫之精者曰龟,鳞虫之精者曰龙,倮虫之精者曰圣人。”所以虫书可以包括鸟书。

再如前所论,西晋卫恒《四体书势·篆势序》一文,则同时征引了“秦书八体”(称作“文有八体”)、“新莽六书”。尤其后者,大多是撮录了《说文解字·叙》所载“新莽六书”的解释。其中对“三曰篆书”,解释作“即秦篆书也”,而无“秦始皇帝使下杜人程邈所作也”句;许慎原作“六曰鸟虫书”者,此处作“鸟书”。

据史载可知,在秦始皇“书同文字”、焚毁儒学的双管齐下的政策而下,迨至西汉立于学官的十四博士皆今文经学,“古文”只是偶见或发现的古文经及出土的古器之上。甚至可以说几乎在整个西汉时期,“古文”已与大众无涉了,而至王莽执政、称帝之时,“寻旧本道,遵术重古。”(《汉书·王莽传》)亦如前《说文解字·叙》所谓:“自以为应制作颇改定古文”;另据班固《汉书·艺文志》载他曾“徵天下通小学者以百数,各令记字于庭中”。原在西汉哀帝时,刘歆与诸博士争立“古文经”于学官而未成,如今却可以正式立于学官。据《汉书·儒林传赞》:“平帝时,又立《左氏春秋》、《毛诗》、逸《礼》、古文《尚书》。”而《汉书·艺文志》在“《周官经》六篇”下注:“王莽时刘歆置博士。”《说文解字·叙》中所谓“及亡新居摄使大司空甄丰等校文书之部。自以为应制作颇改定古文,时有六书。”可与莽新时“好古之风甚嚣尘上”的环境两厢协调。新莽托古改制,“古文经学”大行,“古文”开始由部分人传承,改作立于学官,“王莽六书”的制定者,即是贬抑“今文”的始作俑者。所以也就是在此时,才会把已通行西汉多年的“今文”贬抑作“左书”,并明确作“即秦隶书”。于是晚清康有为:《广艺舟双楫·分变篇》以及《新学伪经考》卷三下,同有一段互相重复的文字,认为“隶书之名,是刘歆欲黜今学”,故“以徒隶之说比之,以重辱之”的结果。

而自出土书迹之字形结构和书体遗存两方面考察,秦代与西汉早期的隶书,其延续痕迹是极重的。著名的如张家山、银雀山等西汉简与放马滩、睡虎地秦简,有些字形如出一辙。我们一般把此一阶段的早期隶书,称作“古隶”,而多把西汉武帝时代定作是隶书由不成熟发展到成熟的过渡期。

而就署书体的载体而言,在两汉时期,竹、木简依旧是主要的书写材料,牍也使用的极其普遍。在西汉简的早期部分,还存在一批抄写于西汉早期墓葬马王堆M3的帛书(1973年出土)这一载体上的文字,该批帛书所书文字字体除少数用篆文书写外,其他均用早期古隶抄写。其中一部分字体跟篆书体比较接近,其抄写时间最早可能达到秦末汉初,其他多抄写于西汉文帝时代。该批帛书可以说是考察秦篆与“古隶”两者之间延续的活化石。20世纪初,以及其后的70年代,在汉代敦煌、居延(应包括肩水金关)的边塞及悬泉置遗址,都曾经发现过少量抄于帛上的隶书,内容是书信和题署,武威东汉墓中也出土过多为篆书体的题署。

东汉中期以至桓、灵时期,文献所谓蔡伦造纸—改进造纸方法以后,西北居延、敦煌汉简出土地以及内地诸省汉墓中出的纸的标本及书写物,开始多起来了。

在以往的传统字体以及书法的研究当中,学者多以其中汉碑名品,诸如《熹平石经》诸刻石以及《礼器碑》、《史晨碑》、《乙瑛碑》、《华山碑》、《孔宙碑》、《曹全碑》、《张迁碑》诸碑,《郙阁颂》、《西狭颂》、《石门颂》三颂摩崖,来讨论东汉后期桓、灵之世的书写状态。虽然据文献载,以后对书体演变发生过重大影响的,诸如被后世尊作“草圣”的张芝、“行书之祖”的刘德昇以及被誉为“正书之祖”的钟繇,他们一生中的多数时间,基本都生活于此一时代,其中后者更是多被视作“曹魏书家”,但使人不无遗憾的是,前两者的书迹早已失传,钟繇书迹也仅有三至四件刻帖本流传,此一时代虽然在隶书、草书较为鼎盛且系行书和正书兴起的时期,但其具体书迹还是要多依靠同时代出土简牍书迹作为确证。用以清理两汉总四百余年的书体存在、日常书写状态以及流变;探讨篆书的沉潜、隶书的演变与兴盛,以及新书体诸如草书、行书、正书先后形成的过程与演变规律。

而迄至南北朝时期,纸作为书写文字的载体,才比较彻底的代替了简、牍。而在晋代,纸在生活中已应用的极为普遍了,但政府的文书、簿籍却往往仍使用简、牍。

简牍上的文字,通常是用日常使用的字体所书写。与之相比较,同时期的金石铭刻,诸如西汉铜器等在选择字体上,就显得较为保守。

在本文经过系年的西汉简中,我们可以看到古隶向今隶过渡,并逐渐成熟以及草书逐渐形成;而在东汉中晚期的简牍上,则可以看到早期的“新隶体”。在这一时期,特别是晚期,出现了在墓葬里放置写有镇墓文的陶瓶的风气,这类镇墓文的书体就多为“新隶体”。而魏晋简上则是“新隶体”、行书和草书以及早期楷书的杂糅。

三、西汉时代的“今文”,东汉以后的“隶书”—两汉时代的正体之二

综合“战国楚简文字研究”以及“秦简文字研究”两节的讨论,使我们认识到:史籍较早使用的字体名称—“古文”者,就是统指“今文”以前的古字而言的。而“古文”、“今文”这一组相对的概念,均系自汉代文献才出现,更确切地说这些文献亦均出自东汉,诸如班固、许慎等古文经学者所撰。此系用以界定先秦,由于“秦拨去古文,焚灭《诗》《书》”(《史记·太史公自序》),到了西汉才陆续发现的用“古文”抄写的经书以及出土的古器物上的文字。用以区别在西汉,才立于学官的十四博士皆“今文”经学所通用的文字。换而言之,西汉的儒家经典多数系由通行的“今文”抄写的,这就是众所周知的“今文经”。

而前代学者早就认识到所谓的“今文”者,即“隶书”也,诸如马端临《文献通考·经籍考四》云:“汉之所谓……今文者,隶书也。……隶书,秦、汉间通行。”清人包世臣《艺舟双楫·历下笔谈》亦记述:秦时的隶书,“汉谓之今文”。虽然前征两者已明确了上述意见,但他们同其前后的其他学者一样,认为两者系“两名并存,无时代区别”的一个问题。

而忽略了截至目下,“没有一只(个)真正的西汉时期的以‘隶’作为书体名称的用例”、“在西汉和东汉(的文献中),就只有‘今文’一词,而无‘隶书’其名。”所以后世所谓“隶书”这一书写实体,西汉以至新莽,只有“今文”这样一个名称。

史载班固《汉书》成书于东汉章帝建初(公元76年—公元84年)年中,据《后汉书·班固传》载“当世甚重其书,学者莫不讽诵焉”。其中《艺文志》之“小学家·序”所谓:“是时(指秦始皇时)始造隶书矣,起于官狱多事,苟趋省易,施之于徒隶也。”班氏是东汉初年的史官,通过他的记述使我们了解到,“今文”是秦始皇时代的重要书体。同时从现存关于“隶书”此一概念的提出时间顺序观之,前征东汉班固此段话,应该是“隶书”概念最早的提出者。

而传统文献学文献中,诸如荀悦《汉纪》卷二五“关于‘六体’的一段文字”,认为班固《汉书·艺文志》可能抄自刘歆《七略》。如果真如晚清康有为《广艺舟双楫·分变篇》以及《新学伪经考》卷三下,即有一段互相重复的文字,提到“隶书之名,是刘歆欲黜今学”,故“以徒隶之说比之,以重辱之。”刘氏系在(西汉)哀帝时已把“今文”改作“隶书”,却为何时隔不久至新莽定“六书”时,要再将“隶书”改名作“左书”呢?这是把“隶书”概念最早的提出者上溯至刘歆《七略》,需要讲清楚的一个问题。

继之,王充《论衡·正说篇》在讲到《论语》时有曰:“宣帝下太常博士,时尚称书难晓,名之曰传,后更隶写以传颂。”其后,许慎《说文解字·叙》中坦言:“诸生竞说字解经,喧称秦之隶书为仓颉时书,云:‘父子相传,何得改易?’”于此可知,时人坚认“今文”亦为仓颉所创造的字体,系自古传承下来的正文。作为古文经学派的许慎,是对此要加以斥责的,斥以上行为作“俗儒鄙夫”,他在《说文解字·叙》中是延续和发挥了班固的观点的,“是时秦烧灭经书,涤除旧典,大发隶卒,兴役戍,官狱职务繁,初有隶书,以趣约易,而古文由此绝矣。”(此条文献《说文解字》之小徐本、大徐本均同,“隶卒”、“兴役戍”,段注本改作“史卒”、“兴戍役”,尚不能知其何据。)

此后,关于“隶书”一词的早期使用例,清桂馥《说文解字义证》一书曾详细征引,其中因为《说文解字》一书强大的影响力,其所谓“隶书”之源之名,遂多为后世所沿袭。诸如崔瑗《草书势》(载《晋书·卫恒传》)曰:“帷作佐隶,旧字是删”;赵壹《非草书》:“故为隶草,趣急速耳”;郑玄《尚书大传序》:“伏生为秦博士,至孝文时,年且百岁,张生、欧阳生从其学而受之,声音犹有讹误,先后犹有差舛,重以篆隶之殊,不能无失。”《汉制度》:“策书者,编简也,其制长二尺,短者半之,篆书,起年月日,称皇帝,以命诸侯王。三公以罪免亦赐策,而以隶书,用尺一木,两行,唯此为异也。”其后,蔡邕《圣皇篇》云:“程邈删古立隶文”;魏晋时成公绥《隶书体》:“虫篆即繁,草藁近伪,适之中庸,莫尚于隶。”潘岳《杨荆州诔》《杨仲武诔》、卫恒《四体书势》、索靖《草书状》、江式《文字源流表》等篇,虽然此处所征文献几乎已全部将“隶”,作为书体名称使用,但该批文献以时间为线索,自蔡邕《圣皇篇》为界,前多贬鄙,后逐渐加以褒扬的语气,则也十分明显。

但就秦代所使用的简牍署书体之一—“今文”(即俗称的隶书)而言,则是在战国时代秦系文字俗体的基础上逐渐形成的。钱玄同较早在为卓定谋《章草考》所撰的序中即指出“当亦始于战国之世,为通俗所用”。20世纪以来,特别是自西汉“马王堆帛书”、“临沂银雀山汉简”以及“睡虎地秦简”出土以来,学界多将此一时期的隶书称之为“早期隶书”,或曰“秦隶”或曰,“早期隶书”,再或曰“古隶”,其中,最后者也可以用作跟楷书的别名—“今隶”相对的专用名称。

此类隶书,在战国晚期就已经在秦系文字中逐步形成,因“汉承秦制”而延续至西汉武帝前期还在使用。诸如战国末期战国秦至秦代出土简牍中者,诸如:

①四川青川县郝家坪M50战国晚期·秦墓出土《为田律》木牍〔M50木牍所记的时间由“二年十一月”至“四年十二月”止,经考证“二年”为秦武王二年(公元前309年),“丞相戊”即武王二年“初置丞相”的左丞相“甘茂”。则该墓下葬时间,只能是在秦武王四年十二月之后,可能在秦昭王元年左右,即M50的下葬时间〕。

②湖北江陵岳山M36战国秦(秦统一以前)墓出土《日书》木牍。

再如处于秦、汉之交的过渡期的出土简牍,诸如:

①湖北省孝感地区云梦龙岗M6秦(系年上限在“秦王政二十四年”,下限则主张定在“秦二世三年”)墓及其中所出土秦律竹简(《禁苑》、《驰道》、《马牛羊》、《田赢》及“其他”等五种内容)及木牍(文书,性质暂无法确认)。

②湖南省益阳市赫山区兔子山遗址(开凿于楚国,秦代沿用,其废弃的时间当在秦末或为张楚、楚汉相争时期)古井J9及其中所出土竹、木简(如秦二世继位诏书,益阳县县署记录簿籍等,主要为行政文书)。

因之,如前述,我们以为就两汉简牍署书体中的隶书而言,西汉武帝以前的“古隶”时代,它的上限也还是要延宽至秦,下限截止西汉武帝以后为宜。所以我们又把西汉“武帝时代”,看作是战国·秦代出现的“古隶”,向“今隶”过渡的关键阶段。西汉青铜器上铭文的存在状况,也颇类似于前述;而西汉石刻文字的书体,较之前者,要更保守一些,如著名的宣帝之《地节二年买山记》《五凤二年的刻石》,都还是古隶书简的面貌,远远古于八分意味。

从我们加以系年的西汉出土简牍实物来看,在西汉早期(为西汉武帝初年以前)简、帛上的隶书字体里,明显有接近篆文的字形,诸如时代在西汉早期的马王堆汉墓帛书,其字体中有的基本笔法是篆书,有的基础笔法则为古隶,诸如:

①广西壮族自治区贵县罗泊湾M1战国末秦以至西汉初期(文帝、景帝时期,南越国)墓及其中所出土木牍(主要内容为从器志,以及东阳田器志,即“农具出入的登记簿”)以及木简、封检(皆系器物的标牌),此文字仍属秦隶形态。

②“马王堆帛书”较全面地反映了篆书与古隶之间的相互影响发展趋势。

③湖北省沙市萧家草场M26西汉(早期,上限在西汉初年,下限不晚于文、景时)墓及其中所出土竹简(遣策)。

而在居延、敦煌等地出土的,武帝晚期以后汉简上的隶书文字中,这种篆隶交杂的字形就大大减少了。诸如“斗”、“自”、“它”以及“大”、“木”等字。在武帝之后至东汉晚期这段时间,署书体之隶书的字形仍在变化,诸如“其”、“五”等,变得与后期的楷书字形愈来愈相近了。据有关学者考察,此时隶书的字形,大都是按由繁到简方向演变。

而在少数东汉晚期的碑刻上,还可以看到有意按照小篆字形来写隶书的复古现象,诸如《司农刘夫人碑》的“农”字,《祝睦碑》的“一”字等。我们在《〈仓颉篇〉之书体研究》一文中所提到的,从文字学角度而言,整理者以为此种字形“是汉代人对先秦古文字的隶书写法”,即文字界通常所谓的“隶古定”,系由篆到隶的一种过渡字体。此说最早见于所谓伪孔安国《尚书·序》,其中有“隶古定”此一说法,但这只是一般读法,或谓“隶古”不与“定”连读,系指以隶书笔法来传写“古文”的字形,后来也把用楷书的笔法来写古文字称作“隶定”。

关于“隶书”的概念,文献记载较为复杂,当下一个较为约定俗成的意见,即“有关徒隶的字”,是以“以趍约易”的俗体字。

而古文献所谓“俗体”者,其一,系指字的构造与结构而言,诸如自许慎《说文解字》而下,如唐初(约玄宗时)颜元孙(颜真卿的叔父)所撰《干禄字书》以及后来的大历十一年(776年)张参所作《五经文字》,再有唐文宗开成二年(837年)唐玄度撰《九经字样》(全书有76部,有的字在偏旁上不好归部的统归杂辨部,共收字421字。),直到清朝的《康熙字典》等书,均系对于所谓正字和俗字的辨别,皆为辨正经传文字形体的书。其二,约系指书写风格者,其年代在书写风格提倡的唐代以后,如所谓“院体书俗”者。

另有三种简牍署书体类型,无法归入前征文献—汉律“太史试学童”之“六体”与“新莽六书”者,梳理如下:

① 西汉武帝后,逐渐成为正体的—规整的隶书 20世纪以来,考古出土或搜集到的两汉竹木简册、木牍以及帛书数量可算是较大的,而且其形制亦是丰富而多样的。如果再将历代传世的汉碑(主要是东汉碑)纳入共同的检验视域,两汉时代,由于书写件类型的有所区别,从而导致的隶书体的种种形态的不同,即比较明了了。就简牍而言,其形制主要有上、下行文书(或抄件)、簿籍、签牌、封检以及名刺、书信、手札等。随写件应用的场合或正式件与抄件的不同,当然还包括书写者的个人因素,则有的写得严谨正规,有的则写得草率流畅。

其中规整的隶书的写法,则通行、通篇中,字形结体较周正、工稳,笔画中的波挑很分明、细劲,“蚕头燕尾”式的横画—“隶波”已经习见。

② 签牌、木楬上的装饰性隶书体,此应算作是规整隶书中的一种特殊现象,主要应用于政府郑重签署的封缄或木楬。此在敦煌、居延汉简中多见。其中的书写章法,横画尽量向两边伸展。明显有设计摆布过的痕迹,其密处多现“密不透风”紧严,或许书写此类,会有其较固定的程式。其书写笔法灵活爽健,波挑明显,挥洒迅劲。

③ 草化的,或曰俗体隶书—书体,从已出土简牍书迹来看,汉代文书与抄件所行用的字体,除隶书而外还兼有草书。此中“草”字,在古代文献中多作简便、粗率而言。草书在最初作为某一书体专有名词之前而言,就是取了这种含义。因此,在文献意义上凡属写得潦草的字,均可冠以草书之名。

有学者举而征之于《玉篇·部》:“士洽切(今音zha),行书貌。”其名称作“?”的书体,用以来界定此部分简牍字体中草率的,而又不能看作狭义的草书的隶书体。再如《广韵·洽韵》:“?,行书。”《集韵·洽韵》:“?,行书也。秦使徒隶助官书艸,以为行事,谓艸行之间,取其疾速,不留意楷法也。从筆从部。”而据《集韵》,此一书体名称,是早在秦代已出现了。睽诸20世纪以来出土的秦与西汉简牍文字,如睡虎地秦M4所出土木牍以及银雀山西汉墓所出土部分古抄本,在这类简册书体中,已经可以看到一批写法类似后来草书偏旁,且整体字亦写得草率,而其字形仍然沿袭“古隶”结构的状况,以此“?”来称述此类自战国以来,秦系文字中“草率的隶书”,似甚恰当。

而“草书”作为一种专门的“字体”或“书体”概念,大约是到了汉代才形成的a。据载约自东晋始,为了与当时“名家体系”中形成的新体草书相区别,遂改称汉代的草书为“章草”,新体草书相对而言被称作“今草”。裘锡圭《文字学概要》一书之“隶书的形成”一节b提出:草书就是在秦文字俗体演变为隶书的过程中,所产生的草率写法的基础上形成的。而其实,同属战国文字的楚系文字(时代略早)当中,诸如部分简册中,已经出现了草率、连续的写法。

约到了东汉早期的隶书,其主笔勒(横)画之“燕尾”处,还出现了正上挑的收笔,这已经和章草中的“走之”草法相接近了,这大约是隶书因急速、草率的写法而导致的。

总的来看,此时隶书之俗体,虽然还保留有“勒(横)画宽结”、“笔笔断开”的隶书书写特点,但其较显著的掠磔翻挑之笔,逐渐减少,其大多笔画的书写已多“弱化弧度”而日趋“简直”,诸如其中之掠(撇)画已多径直引笔而下,直接写作上粗下锐的直掠(撇)。

四、汉代简牍署书正体之一 —“八分”的起始年代问题

在前一节,我们依据汉代署书的字形结构、书写风格以及秦汉书署制度的延续性等实际情况,将西汉早期隶书称作“古隶”,并依旧划入秦系署书文字内。

汉代隶书的成熟阶段又该确定始于何时,随着两汉出土书迹的日渐增多,此一问题已逐渐清晰起来。我们认为应当是在简牍制度基本成熟的西汉武帝时代。

而后世视作标准的汉隶,也是东汉汉碑字体的主要形态,传世文献也称作“八分”。此一名称,据考大约在汉、魏之际才出现d。

由目下所见出土书迹实物来看,秦以至西汉的早期古隶,多只是简捷的篆书,基本的用笔法则尚不固定,直至西汉末年才逐渐整齐起来—“楷法”初具,且有了波势。20世纪以前,大家最先看到的汉代成熟隶书,却绝大多数系来自东汉晚期碑刻上的文字。较早的石刻,诸如元兴元年(公元105年)的《王稚子阕》、元初二年(公元115年)的《子游残石》都是此类新体的代表。

20世纪以来,由于借助出土简牍署书实物,诸如:

敦煌汉简(载《流沙坠简》)中的五凤元年(公元前57年)简已经是精美的隶书体了:居延汉简、定县汉简、尹湾汉简等等,

我们才在年代早于石刻文字百余年的简牍之上,见到了这种成熟的汉代署书文字—“八分”书。

文献记载另一个“创隶书者”—王次仲,蔡邕《劝学篇》仅载“上古次仲,初变古形。”而据《晋书·卫恒传》(此文中收入卫恒《四体书势》一文)则记载:

“上古王次仲始作楷法,至灵帝好书,时多能者,而师宜官为最。大则一字径丈,小则方寸千言,甚矜其能。或时不持钱诣酒家饮,因书其壁,顾观者以酬酒,讨钱足而灭之。每书辄削而焚其柎。梁鹄乃益为版而饮之酒,候其醉而窃其柎。鹄卒以书至选部尚书。宜官后为袁术将,今钜鹿宋子有耿球碑,是术所立,其书甚工,云是宜官也。梁鹄奔刘表,魏武帝破荆州,募求鹄……署军假司马。在秘书,以勤书自效,是以今者多有鹄手迹。魏武帝悬着帐中,及以钉壁玩之,以为胜宜官。今宫殿题署,多是鹄篆。鹄宜为大字,邯郸淳宜为小字,鹄谓淳得次仲法,然鹄之用笔,尽其势矣。”

鹄弟子毛弘教于秘书,今八分皆弘法也。汉末有左子邑,小与淳、鹄不同,然亦有名。

此载传说中的王次仲,当建初(公元76—84年)时始作楷法。唐兰《中国文字学》一书以此推论:隶书“楷法”盛于(东汉)灵帝(始于公元168年)以后,卫恒卒于晋惠帝元康元年(始于公元291年),由他来叙述一百多年的历史,应该是可信的。前徵文献云:“鹄弟子毛弘教于秘书,今八分皆弘法也。”可知“八分”之名系自汉末以后才有的。

王次仲究竟何时人,前征两种文献均未能详。张怀瓘《书断·上》引王愔《文字志》云:“次仲始以古书方广,少波势,建初中以隶草作楷法,字方八分,言有楷模”;又引萧子良说,以为:“灵帝时王次仲饰隶为八分。”分别认为或系东汉章帝时人,或系灵帝时人,一时莫衷一是。张怀瓘以为“二家俱言后汉,而两帝不同”,唐兰《中国文字学》认为:王愔所言的“建初中”,其时代“倒可以仿佛”;而据《四体书势》载,灵帝时能书的人是师宜官,因此主张王次仲的年代应在灵帝前,所以推论萧子良说不足信。目下,仅据对王次仲的以上记述,其时代尚无确证。但有一点可以肯定,班固、许慎的时代,还没有此人与此类传说。

要迨至北魏郦道元《水经·卷十三·水注》与梁任昉《述异记》两书,均记载了王次仲造隶书的传说。张怀瓘《书断·上》所征《序仙记》《太平广记》所征《仙传拾遗》也都有过记述。其中郦道元注载曰:

“上郡人王次仲,少有异志,年及弱冠,变仓颉旧文为今隶书。秦始皇时,官务烦多,以次仲所易文简,便于事要,奇而召之,三征而辄不至。次仲履真怀道,穷数术之美,始皇怒其不恭,令槛车送之。次仲首发于道,化为大鸟,出在车外,翻飞而去,落二于斯山,故其峰峦有大小之名矣。”

张怀瓘还征引阳固《北都赋》说:“王次仲匿术于秦皇,落双而冲天。”在郦道元的注以及其后的文献中,王氏已变为秦人,遇始皇怒,化仙鸟而去,几近童话矣。有关“王次仲作隶书”的诸多记载,近人马非百《秦集史》曾对此辑出《水经·卷十三·水注》、《图书集成》引《镇志》以及《太平御览》卷七四九引《书断》等文献。总览以上史书所记程、王两氏所谓“造隶书说”,历代文献所载,起源既晚,史不足征。尤其王次仲者,如其确系战国秦人,则基本没有可能再是“八分书”的“作”者,而又说程邈作隶书系以王次仲为蓝本的说法,均不见于较早的古文献记载。所以有学者以为此两则传说,究其源,均系自“班、许的隶书说生化而来,层累增益而成”,还是极有道理的。

其中提到“变仓颉旧文为今隶书”,张怀瓘以为“既变仓颉书,即非效程邈隶”、“始皇之世,出其数书。小篆古形犹存其半,八分已减小篆之半,隶又减八分之半。……故知隶不能生八分矣。”并直接指出八分者,乃“秦羽人上谷王次仲所作也。”

“八分”,这个名称的起源年代,考诸文献所载历来多有歧见。孙海波《中国文字学概述》以为始于晋以后;启功《古代字体论稿》据《古文苑》卷十七所录魏时闻人牟准《魏敬侯碑阴文》即有“八分书”一专词,认为其名始于“汉、魏之际”。确切而言,是汉末才有。

关于“八分”得名的原因,古文献和当下学界的说法亦多有不统一处。而隶与八分之辨,亦久成聚讼,仅清人专论此问题者,即有顾蔼吉《隶八分考》一卷,方辅《隶八分辨》一卷等。而有关“八分”得名的原因,撮其要者,主要有四类:

其一,据《古文苑》之卷十七载,魏闻人牟准《卫敬侯碑阴文》云:“魏大飨(碑)群臣上尊号奏及受禅表顗(应作“覬”);并金针(一作“金错”)八分书也。”此中所谓“受禅表顗”者,亦即是说《受禅表》为卫覬所书。

其二,据张怀瓘《书断·卷上》之“八分”一节,征王愔“八分”说云“次仲始以古书方广,少波势,建初中,以隶草作楷法,字方八分,言有楷模。”认为是由于这种书体以“字方八分”的尺度为大小标准。

其三,据《书断·卷上》同一节,认为“隶楷初制,大范几同,故后人惑之,学者务之”,由于这种书体字形较扁,因“八”字有“相背”之义,笔画向两旁伸展,“盖其岁深渐若‘八’字分散,又名之为八分。时人用写篇章或写法令,亦谓之章程书”。

刘熙载《艺概·书概》亦征王氏说,以为:“王愔所谓‘字方八分’者,盖字比于八之分也,《说文》云:‘八,别也。象分别相背之形。’此虽非为八分言之,而八分之意法具矣。”并总结性的提出“八分书‘分’字,有分数之分,如《书苑》所引蔡文姬论八分之言是也;有分别之分,如《说文》之解‘八’字是也。自来论八分者,不能外此两意”。

其四,据群书引宋周越《古今法书苑》所载伪托蔡文姬之名,言此类书体系“臣父造八分,割程隶八分,取二分,割李篆二分,取八分”,所以称为八分a。

再据《魏书·江式传》所谓:“诏于太学立石碑,刊载五经,题书楷法,多是邕书。”此中所谓“碑”者,亦即《熹平石经》也,其中字体与前征所谓《受禅表》及《上尊号碑》b的字体均属一类。而《唐六典》卷十则云:“四曰八分,谓石经碑碣所用。”知此“八分”称谓,即指此类字体。

张怀瓘《书断·卷上》之“飞白”一节征王隐、王愔并记述作“飞白变楷制也。本是宫殿题署。”张怀瓘认为系蔡邕所作也,那么蔡所写的本就是楷法,后世把“楷法”一概叫作八分。徐浩《古迹记》曾误将蔡氏隶书《熹平石经》,作“三体石经”,记曰:“蔡邕鸿都三体石经;八分:西岳、光和、殷华、冯敦等数碑。”李嗣真《后书品》载:“蔡公诸体,唯范巨卿碑风华艳丽,古今冠绝。”窦臮《述书赋》:“伯喈三体,八分二篆。”

目下《熹平石经》残石、残拓,西岳华山庙、范巨卿诸碑均有传世拓本,均存于世,因之唐兰《中国文字学》以为“所谓割程割李的说法,显然是虚诬的”,啸东按:就前征以上所字体来看,就是工稳的隶书体。

其五,唐李阳冰也以为“为像八字,势有偃波”;北宋郭忠恕《佩觽》以为是“八体之后,又有此法”、“八分破而隶书出”;黄庭坚以为“用笔须八方分布周密”。

刘熙载《艺概·书概》之“《书苑》引蔡文姬言”条,康有为《广艺舟双楫·卷二·分变第五》章则均以为“八分”不是定名,小篆取大篆八分,汉隶取小篆八分,今隶取汉隶八分。康氏此一看法正式代表了他“通古今之变”的立场,又与《新学伪经考》卷三下中间一段文字重复。旨在打破传统史学“相承之故,端的可循”源流演变的观念,暗示书法也像经学史今文趋势之变动,认为文字的演变出于自然,并非由某人造出来的。

其六,唐兰同书支持王愔释“八分”之说,认为王氏《文字志》载古书三十六种有楷书而无八分,因此可以推论“楷书就是八分”。像东汉石经之类,正是八分的样式。唐氏以为所以名为“八分”,实际只是一种尺度,其后逐渐演变作一种书体,反而替代了“楷法”的旧名。唐氏再举羊欣《采古来能书人名》所谓:“王次仲作八分楷法。”是用了后起的名称,推论“八分楷法”就是“楷法中的一种”,啸东按:这是把“八分”作为较规整的字体来对待的,应该是符合史实的。但“八分”仍应属隶书体范畴,确切地说应当是“隶书中最具楷法者”,即较规整、规范化的隶书体。

六朝以后,把东汉末年的楷书(或曰楷法)叫作八分,而把魏、晋以后的正书,叫作隶书。唐以后多认为“分先于隶”,是倒置也。

北宋之欧阳修《集古录》于卷六内收唐碑正书,则统称“八分”。

明之张萱《疑耀》卷三《八分隶楷辨》载:“是八分与隶及楷,唐以前皆作一体。唐以后,隶与八分为一体,而楷遂自为一体矣。……余谓今之楷书不宜谓之楷,只宜谓之今隶,而汉之隶为古隶可也。”随着20世纪出土文献的增多,书法史上原来多将秦代至西汉(本论文界定在武帝之前)通行的隶书称为古隶,也称秦隶或程隶。而把唐以后的楷书称为今隶。

由现在所能见出土隶书书迹来看,多为简率的草写体,自有了楷法的八分之后,规范化日趋明显,出土书迹则诸如《武威仪礼简策》《定县简策》等。

其七,系启功先生较早提出,在汉魏之际出现一种所谓“新隶书”或“新俗体”,并认为“这些字实是后世真书的雏形”。既有新隶字,于是“旧隶字必须给予异名或升格,才能有所区别,所以称之为八分”b,故称前者如所谓《受禅表》以及《上尊号碑》的字体作“八分”。并认为汉时篆和篆以前的字体是“古体或雅体”,隶书是“通用的正体”,草和新隶体是“俗体”。较早地提出“古体或雅体”、“通用的正体”以及“俗体”的关系问题。这一状况一直延续到了唐代,一般人还是把当时通行的字体(即楷书)称为隶书,把汉隶称为“八分”。

其八,其后,裘锡圭认为最后一说提到的“程隶”,其实并不是指真正的秦隶而言的。古人缺乏字体发展的历史观念,很容易把他们称之为隶书的新隶体或楷书,跟程邈所“作”的隶书混为一谈。例如《法书要录》卷二所征梁庾肩吾《书品论》记曰:“寻隶体发源秦时,隶人下邳程邈所作……故曰隶书,今时正书是也。”他所说的正书就是我们所说的楷书。但是他们又不得不承认八分的形体实际上比这种“程隶”更接近小篆,所以才会有取“程隶”二分取“李篆”八分的说法。以上各说,究竟哪一说符合或最接近八分命名者的原意,现在学界尚无确证之的论。

但关于这类字体的特点,大家却是基本公认的:即结体一般都是扁方的,秦系简牍署书(早期西汉部分)书写中经常被夸张拉长的笔画,开始逐渐向左右方向转移,并且向下右下方的斜笔几乎都有捺角,这种捺脚的收笔一般又往往略向上挑。横画开始的顿笔开始注意被强调,与收笔的上挑画形成上抑的捺脚式笔法—俗称“蚕头雁尾”。书法的专业术语称为“波势”、“波磔”、“挑法”。同时,向左下方的笔画收笔时也会注意向上挑出。

关于汉代简牍署书—“八分”于20世纪初出土简牍中所见起始年代问题的探讨,裘锡圭《文字学概要》一书中,将敦煌汉简中,西汉武帝天汉三年(公元前98年)和武帝太始三年(公元前94年)以前的“使莎车渎相如”简(此系王国维氏所考定)的署书风格,隶定为古隶(即秦系署书风格)。而将同为太始三年的另一件简文,界定为“跟八分没有多大区别了”—即它们已基本具备了汉代成熟八分书的特征。

从当下我们对敦煌汉简所作系年来看,武帝时敦煌、居延汉简的“八分”书实物,最早大约可以上推至西汉武帝元鼎三年(公元前114年)的《敦》1278A和《敦》1278B号简;还有元鼎六年(公元前111年)的《敦》1298号简。前一简的图录极为模糊,而后一简又枯裂之甚,但其古隶的署书特征尚能分辨出来。并且,在裘先生所举出《敦》太始三年八书署书标准的前六年中,还有两支一支署西汉(武帝)天汉三年(公元前98年)《敦》2165号简,一支署(武帝)太始元年的《敦》1948号简,特别是后者,其结体与用笔,都已是标准的汉代成熟八分书的风格。但也许因为此简是残简的关系,其所残之字形在撇笔与磔笔的书写上,比之其他成熟汉隶署书,强调尚嫌不足。这大概和当时两种署书风格交替时的特殊环境有关。

也许是因为在西汉武帝至宣帝之间署书—古隶与成熟汉隶的书写风格之间,尚有较长时间的交迭与反复的原因。裘先生将八分书的考察标准,定标在出土于居延汉简中的本始二年(公元前72年)“水门燧长尹野简”和敦煌汉简中的五凤元年(公元前57年)简。比照他提出的这一标准,我们试将居延汉简中:

(武帝)征和三年(公元前90年)《甲编》A10—1637、124(《合校》308·45)与始元三年(公元前84年)《甲编》A10—2548AB、180(《合校》557·3)

两简书迹做一一比勘。再由敦煌汉简中找出(昭帝)元凤三年(公元前78年)《敦》d1413与(宣帝)本始元年(公元前73年)《敦》1241。

两简书迹做一一比勘,与前引标准相较,我们可以说,在西汉武帝至昭帝时,前引两例已和本始二年(公元前72年)“水门燧长尹野简”,以及敦煌的五凤元年(公元前57年)简的标准没有太大的差别,说明此时的八分已经完全形成。不过我们也应看到,武帝征和三年以至昭宣年间以后,比较潦草的或异于八分的署书风格,仍占有一定比例。

参考文献

[1]李学勤.古文字学初阶.北京:中华书局,2003 .

[2]罗振玉,王国维.流沙坠简.北京:中华书局,1993.

[3]裘锡圭.文字学概要.北京:商务印书馆,2013 .

[4]四库全书.抄本影印.上海:上海古籍出版社,1990.

[5]王力.中国语言学史.上海:上海古籍出版社,2005.

[6]鲁国尧.“隶书”辨.//语言学论丛:7辑.北京:商务印书馆,1981.

[7]徐坚.初学记.//钱玄同文集:4卷.北京:中国人民大学出版社,1999 .

[8]启功.古代字体论稿.北京:文物出版社,1964.

[9]张啸东.20 世纪出土简牍(含帛书)年代学暨书署制度研究.吉林大学古籍研究所博士论文,2012

[10]马非百.秦集史.北京:中华书局,1982.

[11]唐兰.中国文字学. 上海:上海古籍出版社,1979.

展览作品欣赏(六)

(排名以年龄为序)

沈乐平 有余惯懒联 180×44cm 2020年

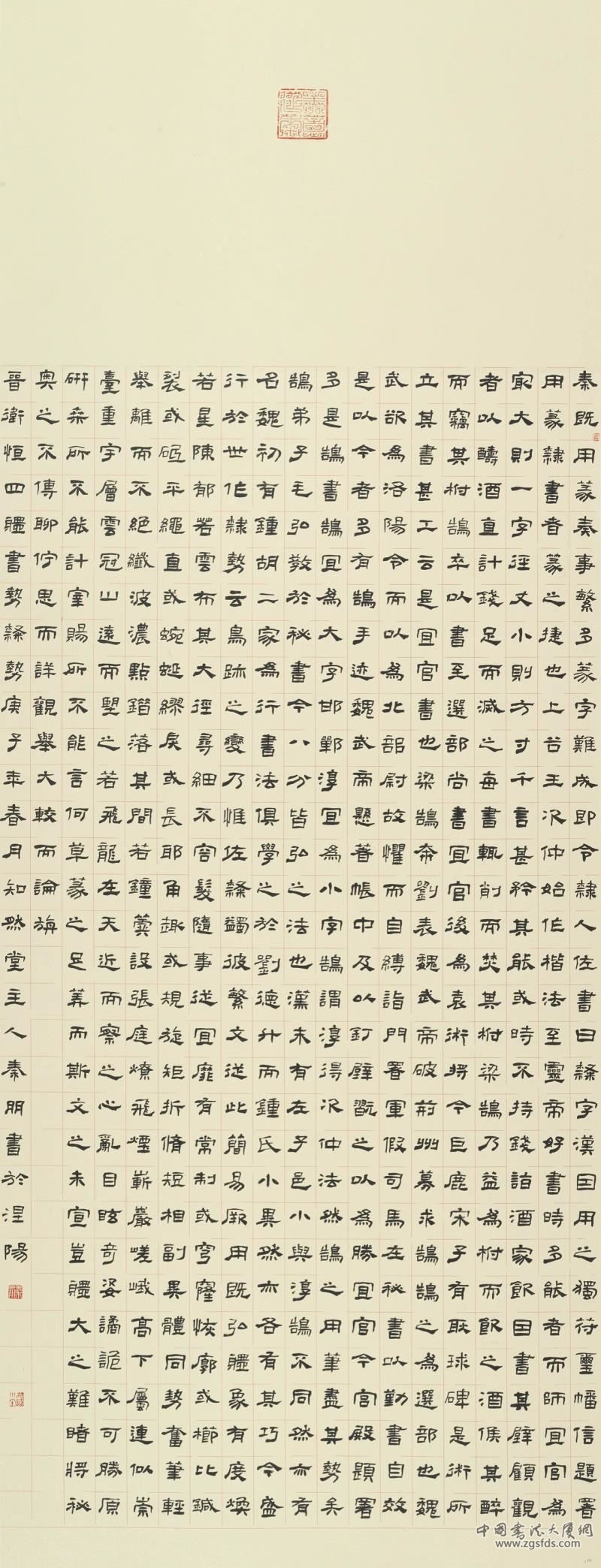

程晓海 诸葛亮《前出师表》 205×23cm×4 2020年

柴天鳞 处处年年联 175×33cm×2 2020年

汪国金 广道太守联 183×32cm×2 2020年

鲁大东 宋子渊《高唐赋》(节选) 180×48cm 2020年

严文学 每临不信联 180×23cm×2 2020年

罗炳生 选临《西狭颂》 180×76cm 2020年

董玮 水归雨流联 180×33cm×2 2020年

李双阳 曹植情诗一首 148×84cm 2020年

程兴林 温庭均《题卢处士山居诗》 180×97cm 2020年

栾金广 意临《西狭颂》 180×97cm 2020年

杜浩 吴均《与朱元思书》 180×97cm 2020年

曾伟子 选临《衡方碑》 180×95cm 2020年

李林 《张迁碑》集字 170×24cm 2020年

王成聚 选临《曹全碑》 180×97cm 2020年

丁剑 《礼器碑》选字 140×34cm 2020年

杜鹏飞 选临《张迁碑》 180×97cm 2020年

乔战雄 选临《石门颂》 180×97cm 2020年

秦朋 临选《史晨碑》 174×67cm 2020年

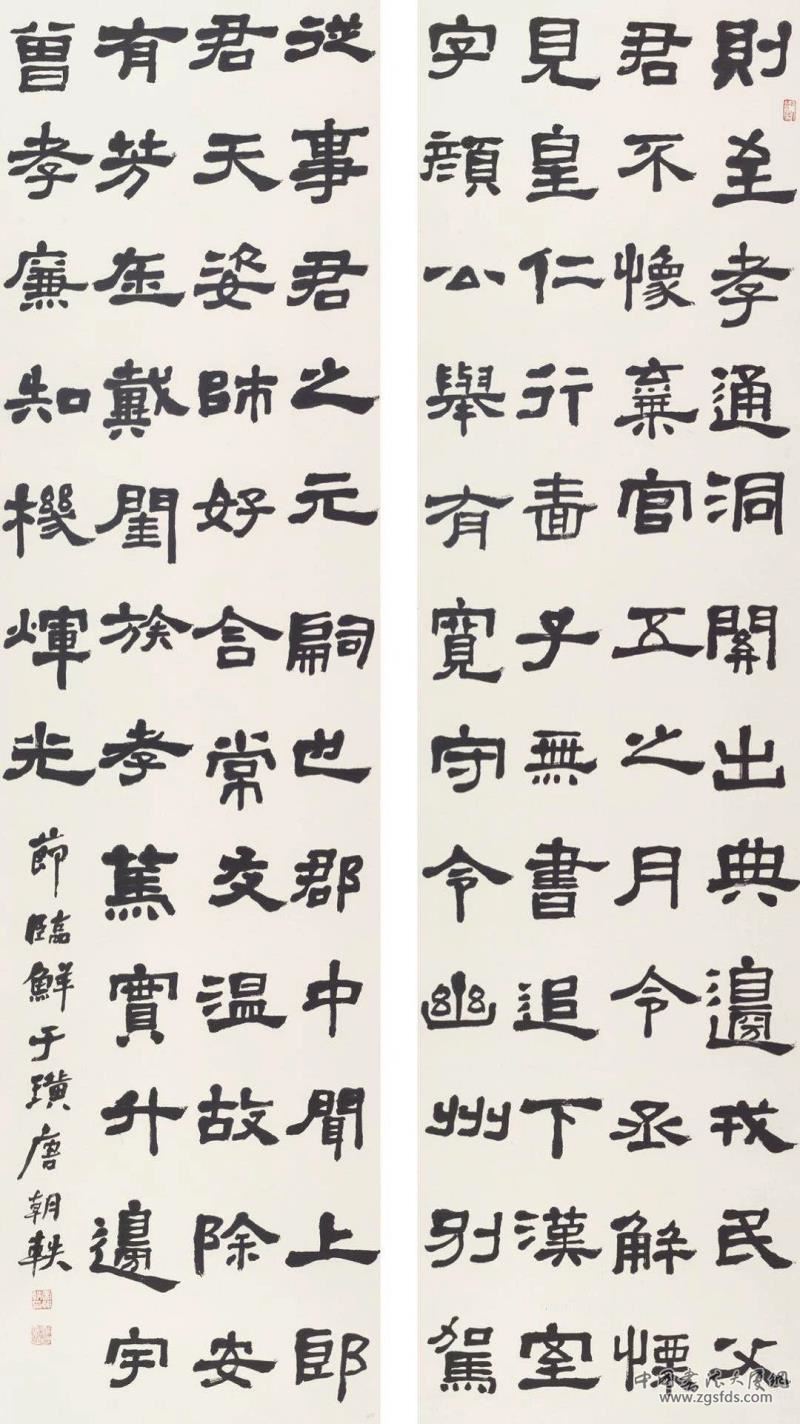

唐朝轶 选临《鲜于璜碑》 180×48cm×2 2020年