杨涛简介

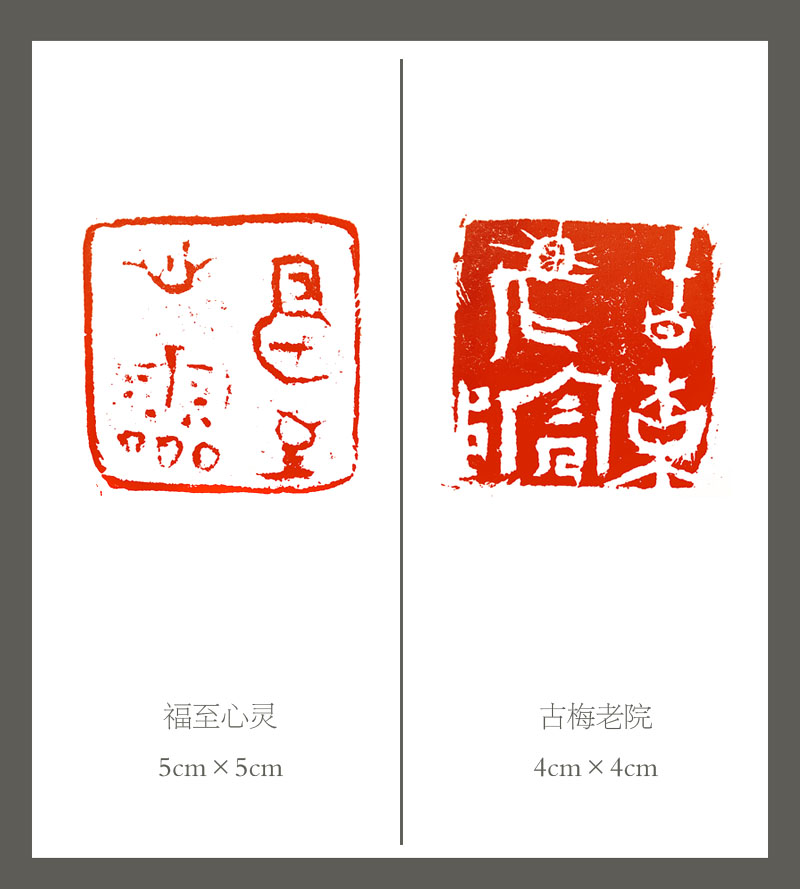

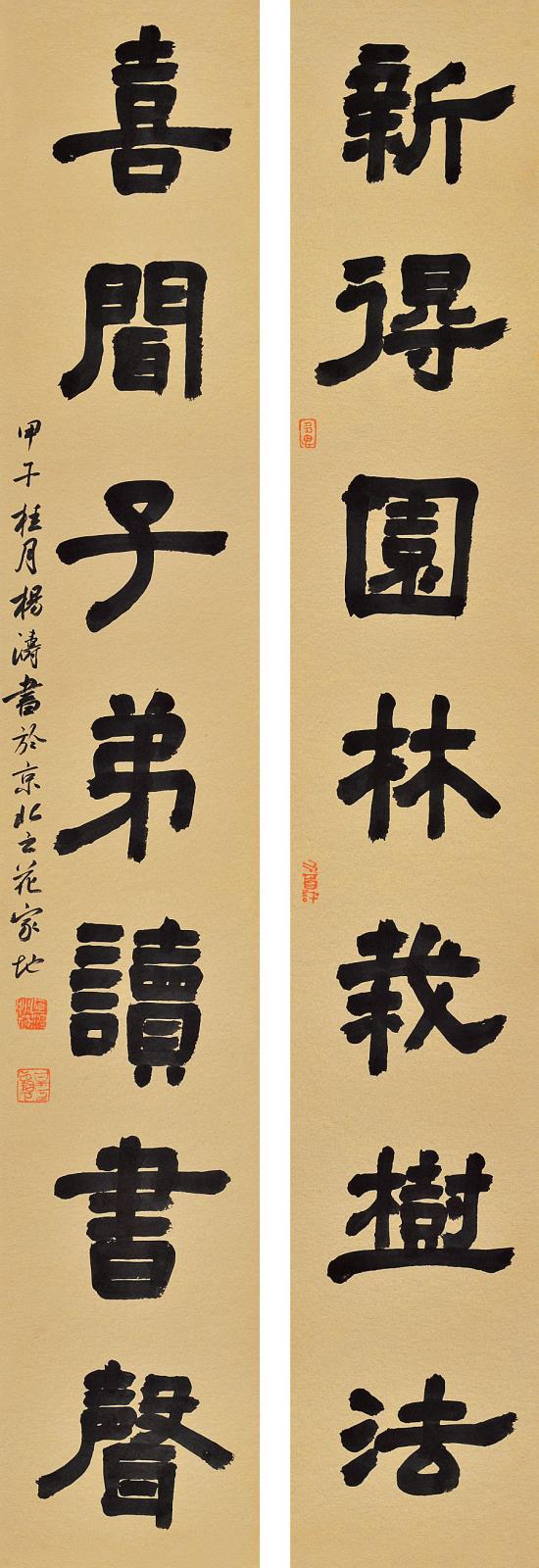

1970年出生于安徽宣城,祖籍舒城。学士、硕士、博士分别毕业于中国美术学院、中央美术学院、中国艺术研究院。从事书法、篆刻、国画创作和研究,导师为王镛先生。

现供职于文化部中国艺术研究院。为中国书法院副院长;中国艺术研究院艺术创作指导委员会委员;国家一级美术师、教授、博士生导师;全国青联十、十一届委员;中国书法家协会青少委副秘书长;文化部青联中国书法篆刻艺术委员会主任;中央美术学院、清华大学美术学院客座教授;西泠印社社员。

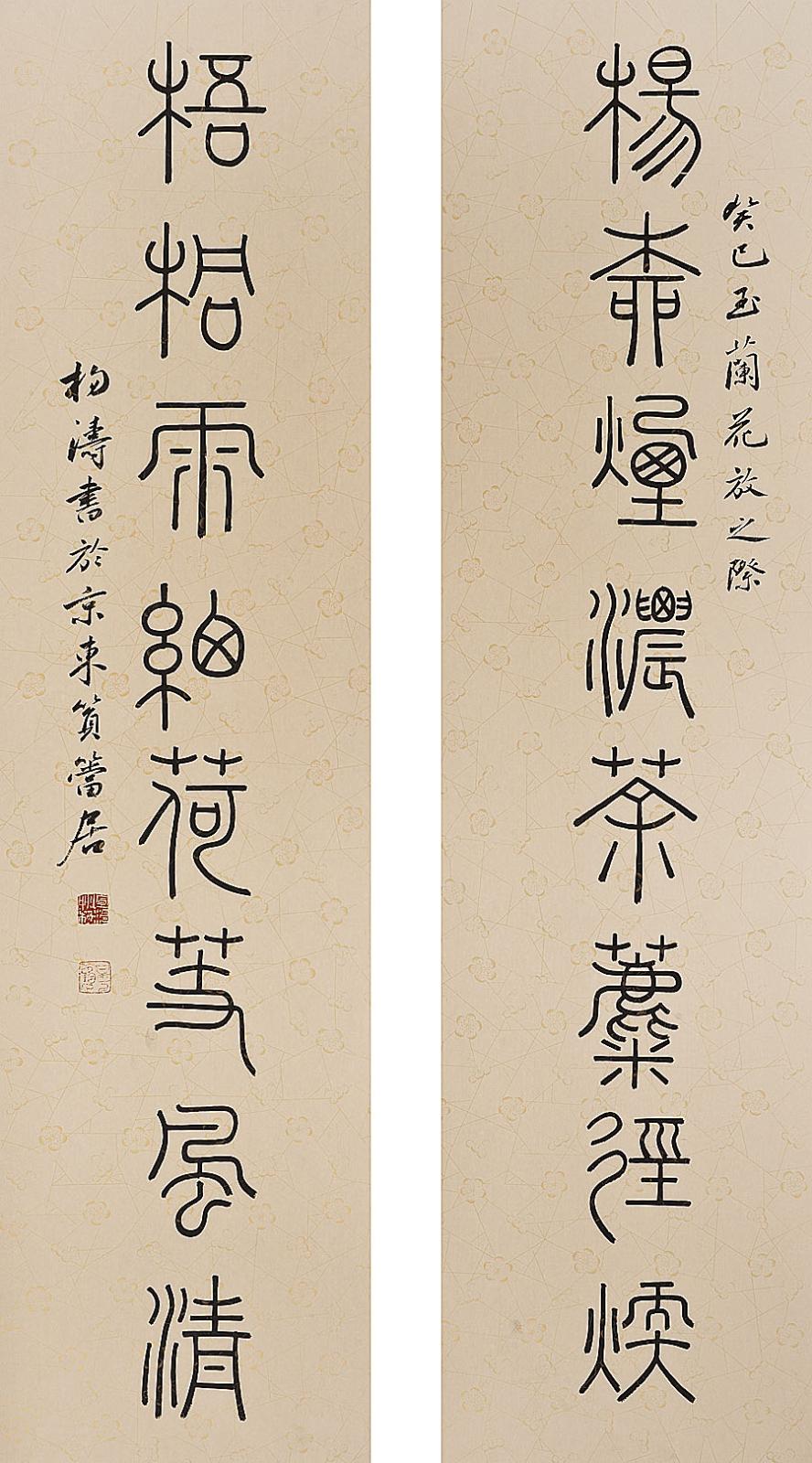

作品数十次参加国内、国际重大展览并获奖。为首届“中国青年艺术家提名奖”获得者。有《看图学篆刻》、《中国书法简史》(合著)、《杨涛书法集》、《全国中青年书法二十家—杨涛》、《杨涛草书心经》、《杨涛楷书梅圣俞诗集序》、《倦寻素影—杨涛楹联书法集》、《当代著名书法家——杨涛作品集》等著作出版,并完成《中国佛门书法之流变》、《东晋“新体”书法成因研究》等论文撰写工作。

智则无涯

——我看杨涛草书

胡抗美(中国书协副主席\中国艺术研究院博士生导师)

我一直在关注杨涛。他作为一名有思想的书法家,具备了书法文化、技法、悟性、想象力及思变求新考量的全面性。杨涛的篆刻不安于现状,有探索气象;篆书取势于史前,隶书取法于两汉,均古朴率真,自然天趣。我不知道他学习书法是否从篆隶入手,但知道他的书法篆刻尤其是草书,个性之所以如此鲜明,皆得益于篆隶。

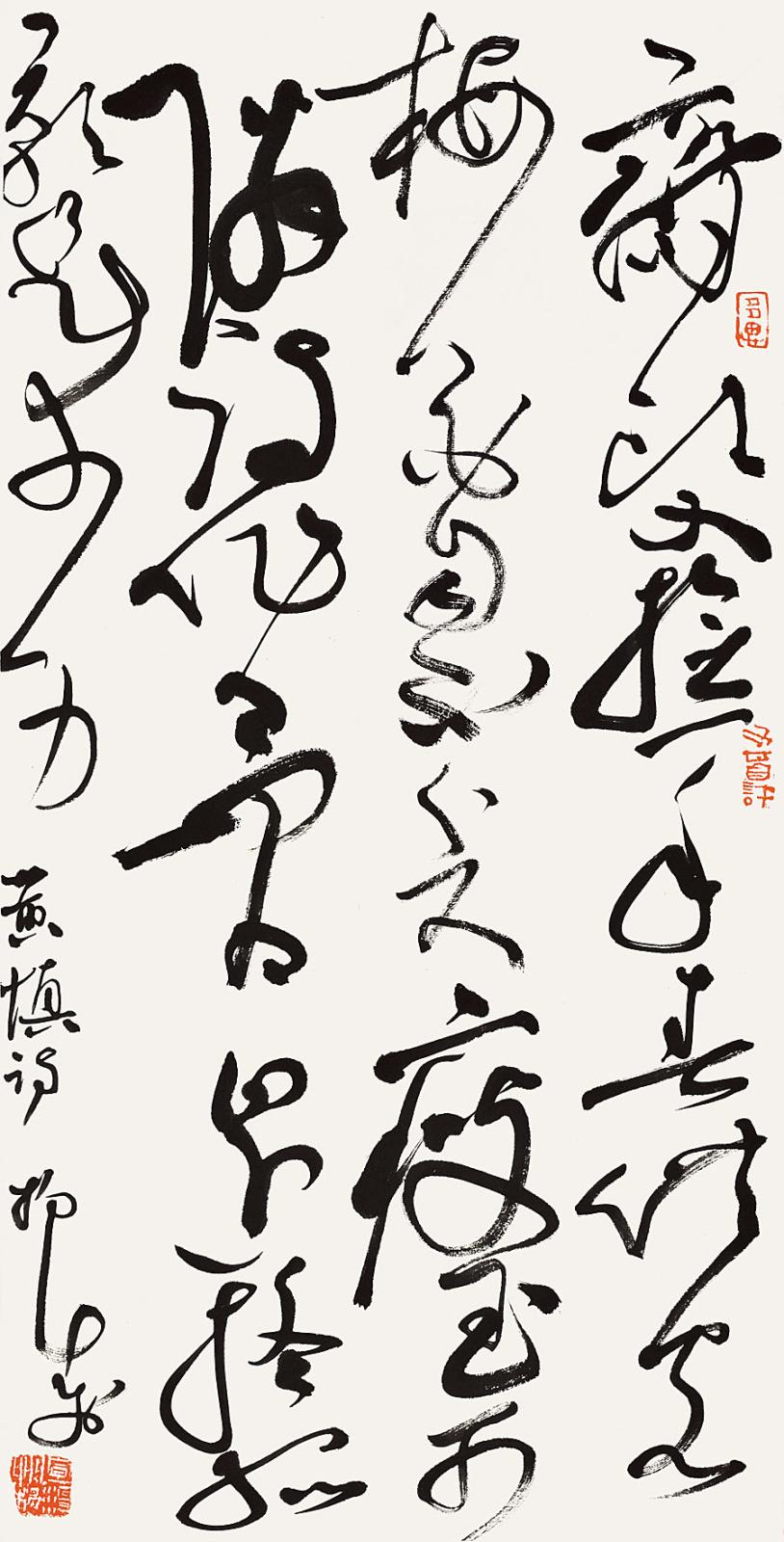

我最关注的是杨涛的草书。

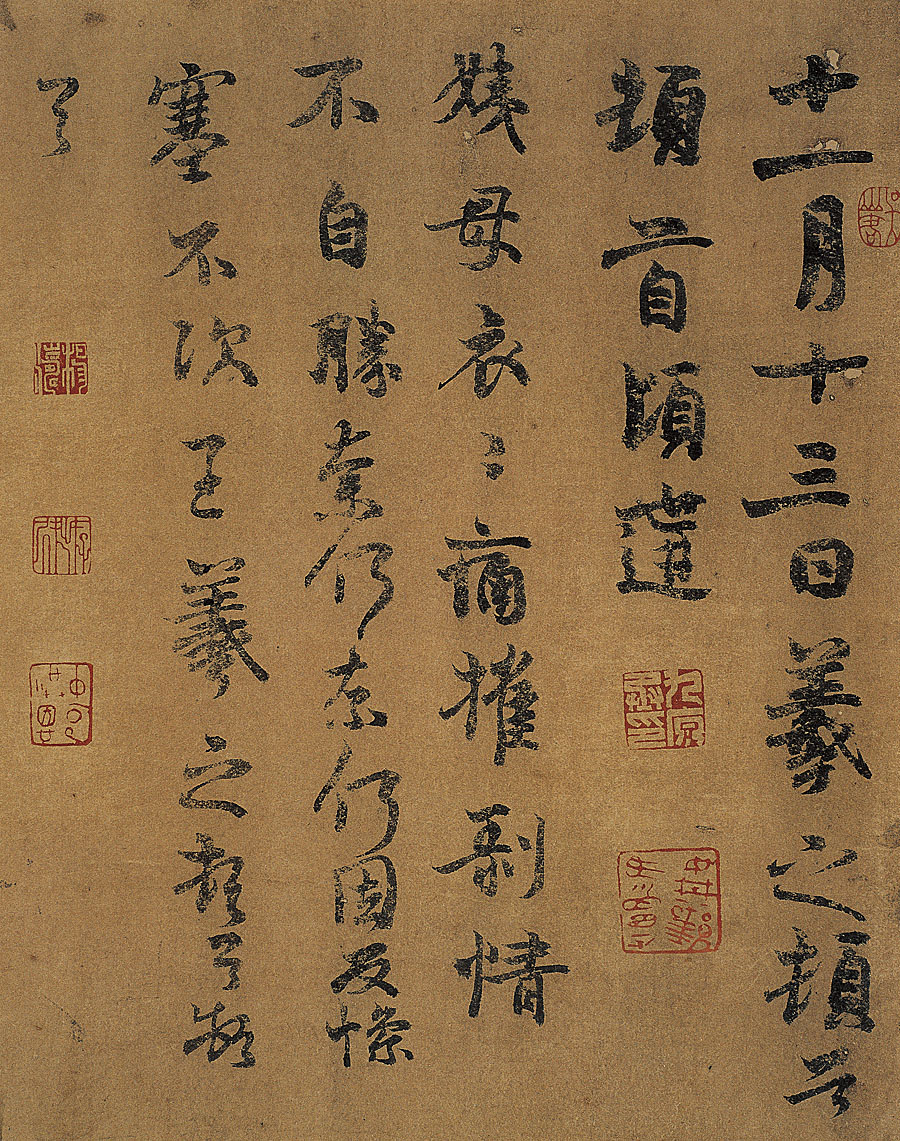

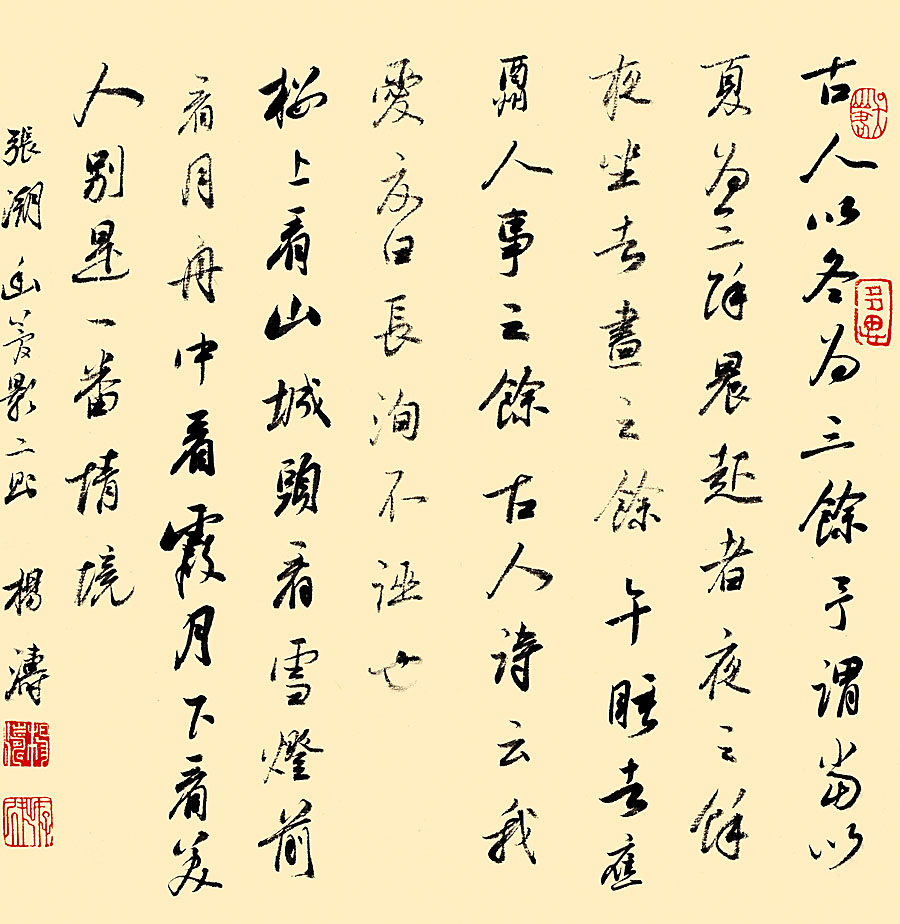

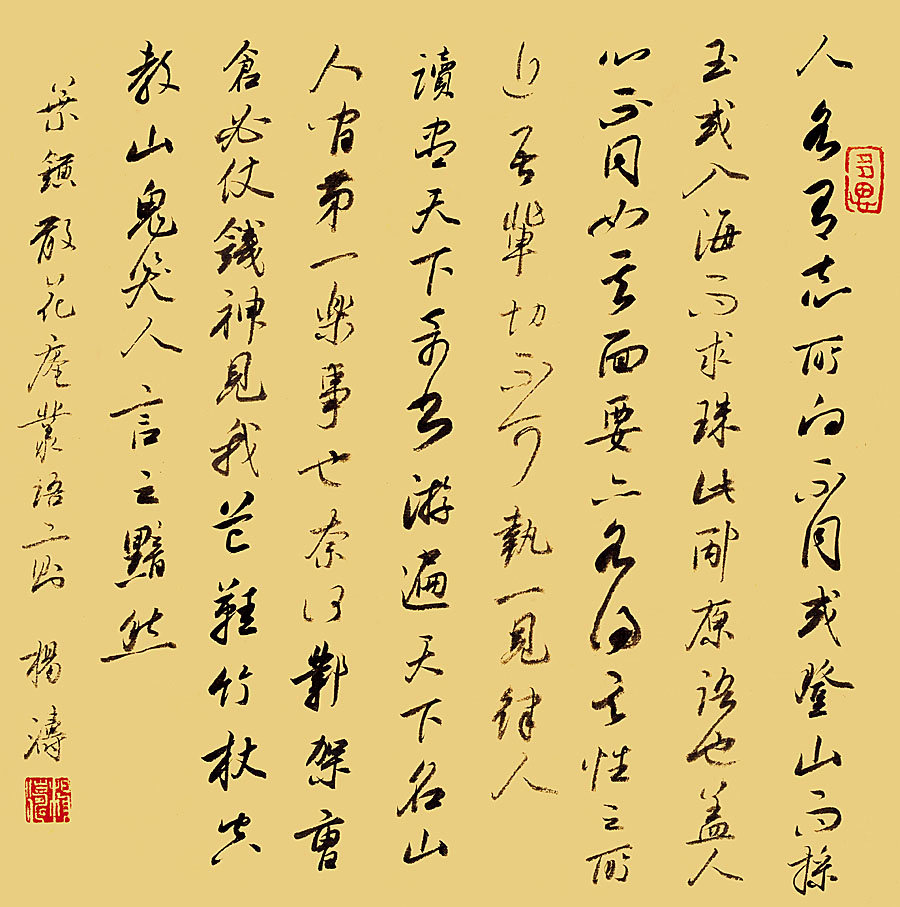

当今草书以一批1970、80后作者成长起来为标志,进入了一个新的繁荣时期。这批青年作者的草书风貌,大都取径二王,间或有些章草,明清调类作品几乎不见踪影。这作为一个历史过程,说不上什么好,也说不上什么不好,作为时代特征,似乎风格多样化更好一些。事实上,魏晋书法之风度,不仅仅只有二王,还有郗、谢、庾、卫等多个家族性书法群体。二王作为那个时代的代表,是书法史的高度概括,作为书法学习的对象,视野不应当忽略其他各家各派的风格特长,也可能视野宽了,对二王书法及其文化的认识会更加深刻、更加自觉、更赋有成效。70后80后的草书后起之秀们,一般都遵古训而入东晋,主攻帖学。有的走进了古人,作品着力还原古人形态,惟妙惟肖,有点儿古装剧目的味道;有的走进了古人又出古人,排在时代前列高扬时代性。杨涛属于后者。杨涛说,创作要脱掉古人的长袍马褂,换上T恤、休闲服或西装。这个比喻颇为生动,说明继承传统不是复制古人,而是向古人讨教技巧,学习古人思想,更为重要的是为我所用。善学者,往往举一反三;泥古者,一是一,二是二,成了古人的奴隶。很显然,上面所列后起之秀中包括“泥古”者,原因很简单,因为既便是泥古,在当今也难能可贵;之所以称之为“泥古”,是因为这部分年轻书家应当拼着命的从古人中走了出来。

古人的点画造型体现的是古人审美追求,同时也因势而变。按照今天的说法,“点”有短点、长点、方点、圆点等等,而且对各种点怎么写,从入笔收笔、提按顿挫的角度做出了硬性规范。殊不知,我们煞费苦心制作的模板,在古人那里却是随心所欲的挥洒,其根本原因是忽视了笔势的介入。草书中的“点”,最有表现力,每一个“点”都有自己的来龙去脉,都有自己的倾向性,都因前后左右的关系而存在。给人的印象,“点”就是个演员,它在不同戏里扮演着不同角色,因此每个角色都是逢场作戏的。由此可以认为,“点”几乎不存在应该怎么写,不应该怎么写的问题,它需要逢场作戏。杨涛对此有自己的见解,他说,点怎么写,无异于人摔跤之后手应该放在什么地方,最科学的答案是:应当放在当时最有利于保护自己的那个地方。因此,同样的摔跤,手着地的地方是不一样的。纵观古代经典作品中的点,就形态而言毫无规定性,千姿百态,变化无穷。可书法发展到明清之后,重形轻势,把笔势当笔画,给各种“点”强加了名目繁多的规定性。长期以来,在书法理论和实践中很少注意到联系的、运动的笔势的研究与运用,这个问题一直影响到至今。高质量的点画是形与势的结合,不能不知道势。永字八法为什么“点”不叫点,叫“侧”?正因为添加了势的内容,强调了变型的作用。杨涛的草书作品变化多端,藏法于形,用法于势,至使不少人既看不懂,也看不惯,问题的关键是,当人们还在用笔画代替笔势的时候,他把握了势的规律,将自己的情感转化入笔势之中。现在,仍然有些人面对一幅法度运用比较到位的作品到处找笔法、字法,看来开口闭口谈笔法的人不一定真的懂笔法,把“点”变成“侧”就不理解了,还谈什么笔法呢?难怪孙过庭在论及书法的知与不知时引用老庄的话,的确切中时弊。孙过庭说,“故庄子曰:‘朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋。’老子云:‘下士闻道大笑之,不笑之则不足以为道也。’”老庄观察事物细致如微,孙过庭引用也恰到痛处。如果懂得了笔法之外还有笔势,如果懂得了笔势比起笔法、行笔法、收笔法更重要的道理,可能改变一些人对笔法一知半解且固执己见的态度。创作,关键是对笔法的运用,决不是复原。我这样说,丝毫没有轻视具体笔法的意思,而是说笔法离开了笔势可能会走向僵化。

传统与创新的统一,从审美观点来看,取法高古了,还要取到高古。同样取“万岁通天帖”为师,有的人学得雅,有的人却学得俗,这与作者的综合素质和审美观有密切联系。年龄与人生感悟和审美积淀不一定成正比。正常情况下随着年龄的增长,知识阅厉都会随之而丰富,书法界“人书俱老”之说便是例证。但这并不等于年小的就绝对不如年长的。其实,那些经过历史长河陶泳的精华,在后人的吸收过程中,靠的不仅是岁月积累,而是悟性、天分与勤奋的竞争。比如对中锋与侧锋的态度,在古人看来,中锋是主流用笔,书法史上一向视其为掌上明珠。而侧锋呢,却被作为病笔看待,尤其宋代以前的经典之作中,几乎没有留下多少侧锋的典范。杨涛的立场很明确,不管中锋侧锋,锤炼线条质量才是重中之重。细观杨涛的草书作品,中锋用得多,侧锋用得巧,就是在同一线条中,有时既有中锋表现,也有侧锋表现,或先中锋后侧锋,或先侧锋后中锋,或中侧互换,内容丰富多彩。这无论“从技”还是“从道”而议,好像与杨涛的年龄不符,但在他的笔下就这么富有变化。应该说,没有任何一个真正的书家会反对中锋,问题是如何能使中锋的作用在自己的作品中突显出来。笔笔中锋,显示不出中锋的重要,只有施用了侧锋,方显中锋英雄本色,只有阴阳互生,中侧并存方显艺术气息。

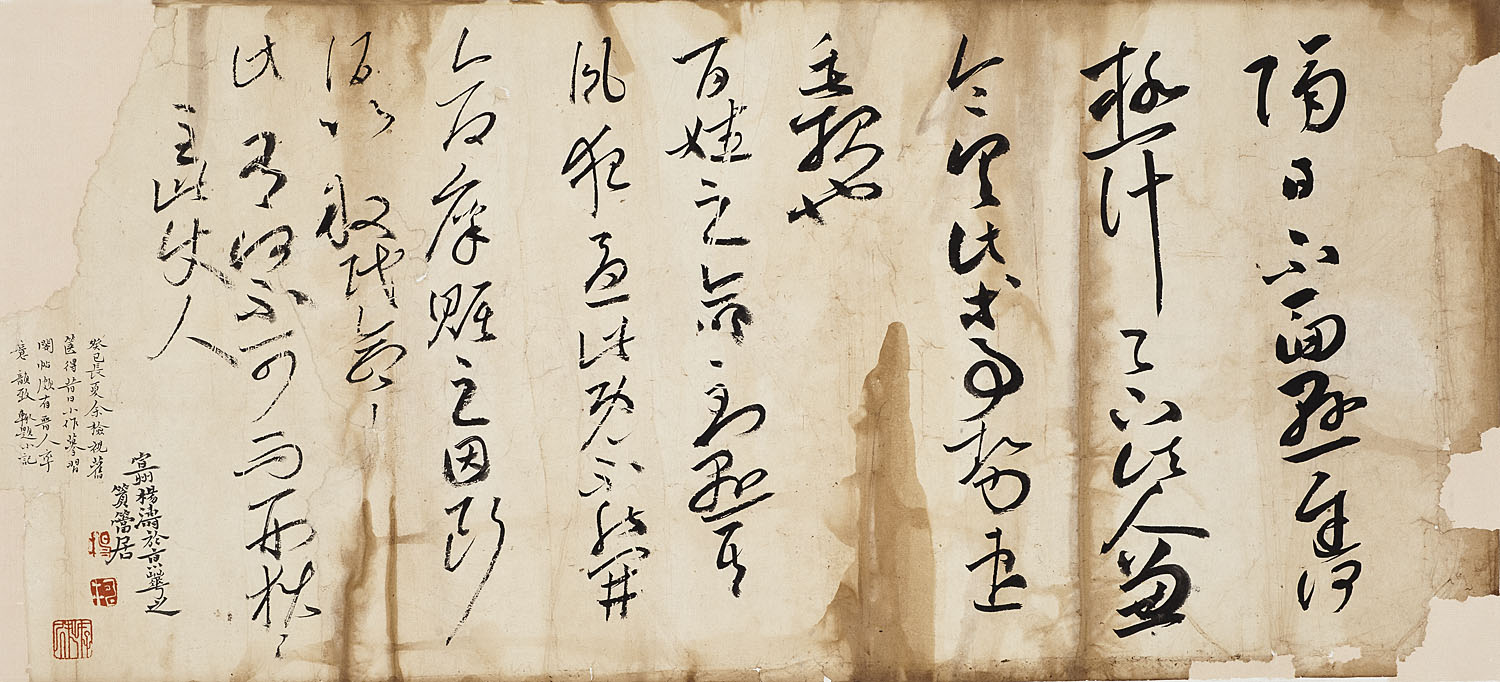

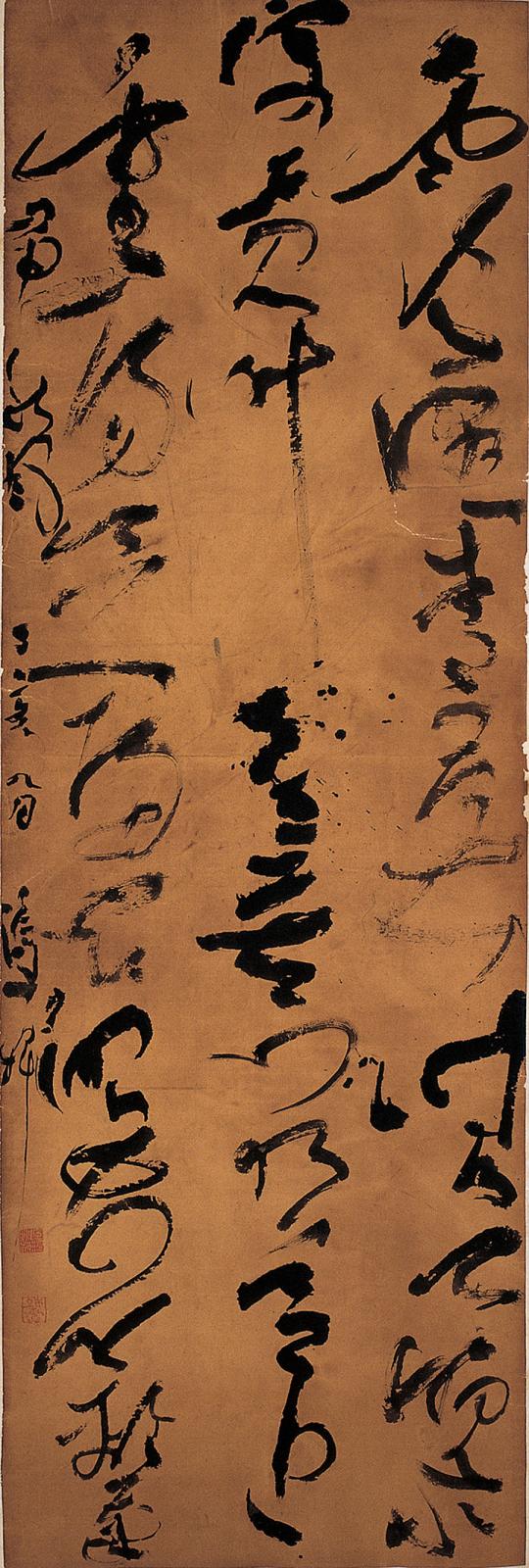

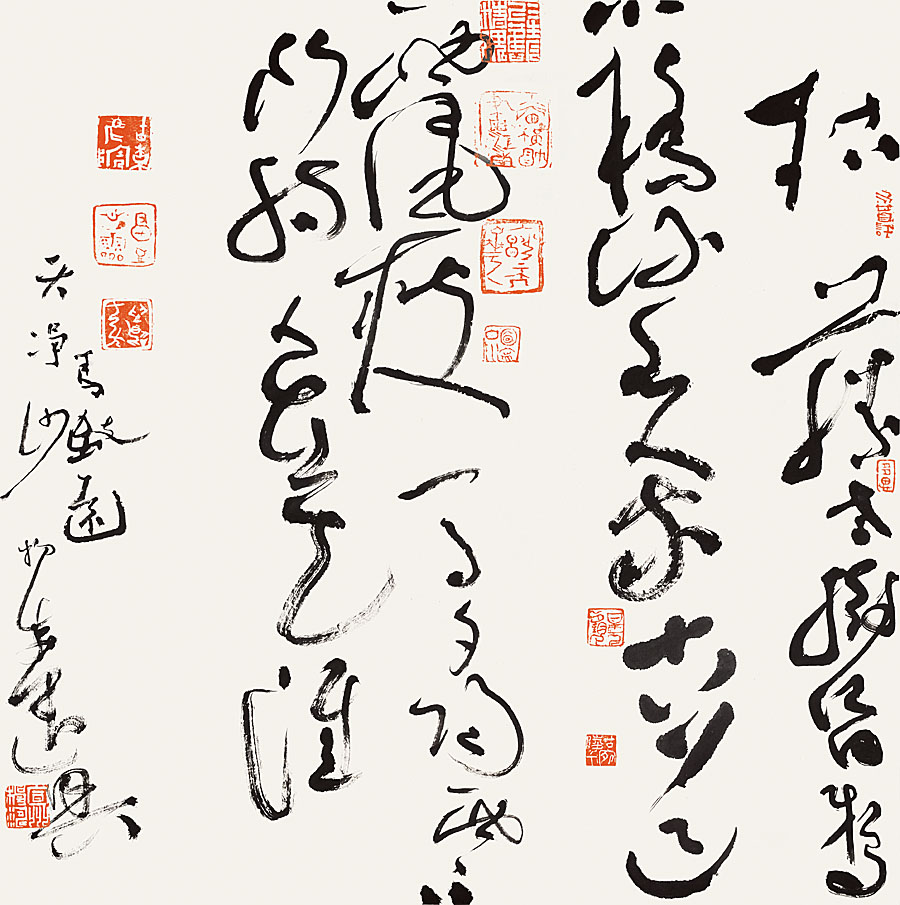

杨涛的草书洋溢着火一般的激情,浪漫、豪放、大气,有张力而不张扬。他不仅把激情散发在点画线条中,而且把激情释放在读者的整个视觉空间。首先,他用激情燃烧厚度。作品的厚度取决于线条的厚度,线条的厚度取决于用笔。这种用笔,蔡邕称之为“书者,散也。欲书先散怀抱。任情恣性,然后书之。”孙过庭则细化为“达其性情”(表达作者独有的个性情绪)和“形其哀乐”(表示作者的感情用事)。杨涛线条厚度一方面用笔深耕,情至锋杪,淋漓尽致的表现出个体性格。另一方面于点画的转折处,于上笔收笔之时,于下笔开始之初叠加复笔。这里所说复笔,无疑是一种感情用事。他在草书创作的瞬间中,运用草书语言演绎着欲上先下、欲左先右,根据通篇势的需要,既把上一笔的收笔当着下一笔的起笔,又把下一笔的起笔当作上一笔的收笔。其间,牵引、连带,或实或虚,完全是情感的自然流露。其次,激情燃烧于空白处和整个视觉空间。在宋以前,古人的书法作品一般为手札、手卷,章法程式比较单一,这为后世书法创作留下了超越空间。杨涛看到了这一点,他在古人留下的有限空间里大力创新。比如他把作品第一行挤压到纸的极端边缘,使字与边的距离变为零,视觉上增加了线条张力。表面上看是物化的无边(没有边缘),内涵却产生了无限无垠的艺术感受。再比如他把作品的第一个字放在相当于第三第四个字的位置上,未下笔先留下一大片空白,险情徒生,非性情中人不敢造次。开篇留出大块空白之后,他又在作品的腰部和底部或不定位处进行配合,制造出新的空白以与之相呼应,形成对称或不对称的和谐美、反差美。在大幅草书作品中,如果自觉营造“空白”的块状形态,必然迫使点画的形态也圈地为块,从而实现了点画对白的分割由线向情的转化。杨涛对“块面”很敏感,善于在不同 “块面”形式的结构中宣泄情感。他的“块面”前实后虚,心情在逐步释放中由压抑到舒缓,作品则虚到极至便出现了动人的节奏。

古人说,楷如立,行如走,草如跑,依此人们认为草书的特点就是快,仔细想来,这些都具有一定的片面性。草书创作过程始终处在制造矛盾解决矛盾的哲学思考之中,怎一个快字了得?行气的摆动、疏密、顾盼,造型的大小、正欹、开合,墨色的浓淡枯湿,通篇的条块分割等等,都要在对立统一规律下找到各自的表现空间,没有一种辩证思维是不能把这些复杂因素有机地统一在笔下的。韩退之在《送高闲上人序》里说到张旭:“喜怒窘穷,忧悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、无聊、不平,有动于心,必于草书焉发之。观于物,见山水崖谷,鸟兽虫鱼,草木之花实,日月列星,风雨水火,雷霆霹雳,歌舞战斗,天地事物之变;可喜可愕,一寓于书。”万物融入草书,靠“跑”靠“快”恐怕难于凑效。看杨涛的草书作品,有快有慢,快慢结合,快速中有节奏,有节制;慢速中有奇崛,有惊险。尤其在追求韵味时,笔触有时缓缓入篆,有时大刀阔斧杀入民间;有时一招一式提按使转顿挫,有时泼墨写意、“胡涂乱抹”,在快与慢中阐述着自己的审美情愫。

我说杨涛是一位有思想的书法家,是因为他的作品都有自己的想法,读者读了之后又会产生一些想象,当然也有读者接受起来有一定的困难。我一直认为当前的书法欣赏、鉴赏、判断缺乏标准。如果在实用审美惯性中或套用连一些人自己也不知从哪里听来的有关写字的笔法的只言片语,或硬搬进连这些人自己也不明白的西方什么主义,那么,书法艺术只能处于任凭蹂躏的可悲状态,既谈不上传统,也谈不上创新。这既是书法批评的缺位,也是书法话语权的错位。

对书法艺术的认识,有时受到时代限制。孙过庭撰写《书谱》的时代与张旭怀素狂草诞生的时代相差半个世纪。假设孙虔礼像研究钟张二王一样研究过张旭怀素,他还会坚持“尽善尽美”的书法标准吗?我相信,他一定会和张怀瓘那样强调“智则无涯,法不固定”。智慧比法度更重要,智慧有无限的创造力,法度只是一时一事的,是可变的。大草创作宏观思考很重要,需要大智慧。如果斤斤计较每个个体造型的完整性,必然导致整体的平淡无奇,有碍整体的完整性构成。我相信杨涛的智慧,也希望他对草书的创新能不断的思考,不断的探索……

读杨涛书法杂述

张景岳

当今高度互动的多元文化生活中视觉艺术无所不在。各种媒体幻化出的图像(实在的,虚拟的)层出不穷,让人应接不暇,引起视觉审美的极度混乱,使人们的情志与意趣无所依从。在这种背景下的书法界更是令人眼花缭乱。一方面大量平庸的作品如过眼云烟,让人提不起精神。形形色色对经典恶劣的翻版如僵尸,所谓的创造大都落于苍白,毫无触动人们审美灵性的力量;另一方面人们渴求着一种超越的艺术。有那么一些有志于超越的书法家竭尽心力摸索创造,企图以真正的艺术书法去振奋昂扬人们的审美灵性。任继愈先生读史咸言:盛世之朝代开国一百年左右才能出大师,这些大师是有思想的引领者。看来快接近出大师的时代了,一批有年龄优势的艺术家有了希望。睁眼看一看有心人所开发的艺术前景,成就一种超越的书法艺术是有可能的。

我喜欢欣赏历史留存下来的经典与民间的书法遗迹,同时也喜欢欣赏当代中青年有活力的书法艺术作品,可以养眼和增加赏鉴能力。我经常通过品读赏心悦目的书法作品来满足自己情趣的需要,这也是一种艺术化的生存状态。在艺术交流中接触到杨涛先生的草书作品,我被作品所体现的个性化意趣所吸引。这些作品显然不是情感单纯的排遣,而是将郁结于心而喷薄欲出的内心情感过滤、醇化,注入经提炼而仍然蕴含着原创野性的草书线条之中。在作品创作中体现出使人佩服的情智合一的操控能力。鲁迅有言:“情感正烈的时候,不宜做诗,否则锋芒太露,能将‘诗美’杀掉。”杨涛能悟入澄明虚静之境,大开大阖自由地驰骋于三维空间,傲岸不随人后,企图将自己的大草书推向“诗美”的极至。他用雄逸奇谲草书录写的戴复古诗句:“意匠如神变化生,笔端有力任纵横,须教自我胸中出,且忌随人脚后行,”全盘呈现出他大草书创作的志趣。

杨涛所说的“不管中锋侧锋,锤炼线条质量才是重中之重”,已深切地体会到线条是艺术生命魂灵的物质载体。因此他承继张旭“心藏风云”的大草精神,不效时流不落野俗,让翻飞的线条遒劲超迈,如海中神鳌、飞天游龙,以彰显大草书的深奥奇变。垂滕樛盘的缭绕线条最需要沉实而灵活,否则死蛇挂树毫无生气。苏东坡谓:“草书难于严重”,杨涛是通过涵泳篆籀古隶去增加线条的厚重宏肆。力求酣畅淋漓、沉实而空灵。去除沉滞重浊。时不时添入笃实的方笔以增加古拙的气韵。甚至别出心裁地将一组方厚长短不一的浓厚线条错落叠放在一起,成为整个作品章法旋律的视觉重心,与虚灵缥缈的用笔形成强烈对比,以造成奇拔豪达的气势。让线条有深奥奇变的另一功夫是墨法。他的乡前辈黄宾虹老人讲:“……老天爷本领大,在地间造出了黑色,又造出白色,还造出五颜六色。我们画画,有时免不了要借用点天公的妙造”。历史上深知绘画的书法大师董其昌、王铎、何绍荃都是善用墨法的妙手。当今书坛艺术家领其衣钵借用中国画墨法成为书法创作的一种时代表征。杨涛借用了乡前辈墨法深厚华滋的妙造,营造了黑墨团中的广阔天地。他并不是简单含燥润于一画。通过墨与水的交融,通过笔的偏正与笔根肚锋的提按深浅、磨擦顿挫、扭动绞转的综合应用,在有意操控与偶然天成中造就线条的丰浓枯毛、湿烂旁沁。墨法与笔法浑然一体去造就奇拔豪达的气势与酣畅淋漓的高韵深情。当情绪激荡之时,墨汁四溅满纸狼藉,天花乱坠夺人眼目。但决不是野马脱缰,他总能将放肆外扬的一面包裹于沉著屈郁的气氛之中,将铿锵置于典瞻的气氛之中,呈现虚灵自由、畅达相谐之内美。他遵从“变动不居,周流六虚,上下无常”的《易》之道。企求将笔墨的重点关照放在挖掘线条意境的妙造上。因而对线条的质量的锤鍊以成为对生命力的锤鍊,重中之重是对当下艺术语境中自我活脱的魂灵的锤鍊。

杨涛对章法空间的构成非常的敏感。他借助了这种敏感来展现大草作品的个性魅力。他将有意味的笔墨线条抛掷空间,顺从自己性情的调遣,以个性化的方式进行空间变奏组合。这些得力于他将传统的草书线条语汇击碎幻化成现代的、个性的、情绪化的草书符号系统。他界破宣纸的二维空间,将这些草书系统符号进一步组合幻化在清明朗照的三维空间章法形式之中。笔丰墨浓处苍古奇诡摄人心魄;虚灵处恍兮惚兮、模糊淡远,纵横交叉处扑朔迷离。全部的笔墨线条犹如在太空遨游,宣纸上三维的幻景兴象宛然,气象苍然,意象万千。机趣、神理、气韵就在这有灵性的虚幻的三维空间章法中展现。

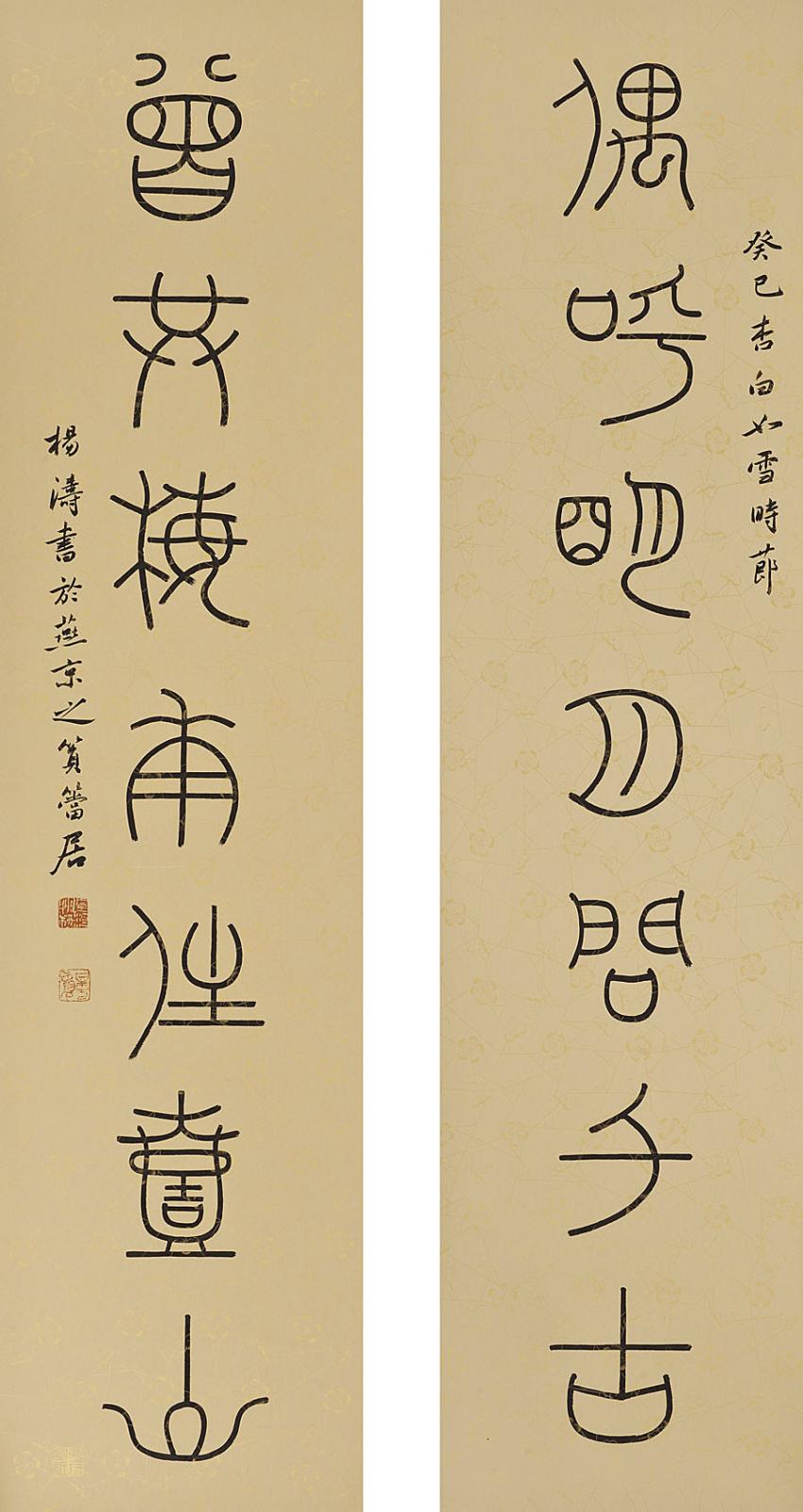

一位书法艺术创作者如果像万花筒似翻出新花样,会被一般欣赏者视为浅薄的玩弄。如果过于单纯用一种模式语言,一种样式,难道不会使赏鉴者觉得单调乏味吗?我们看一看仿真的王右军墨迹与各种刻帖所呈现的整个书法创作历程是那样迷人多样,决不会令人昏昏欲睡。杨涛是当今能承其衣钵多元取向的一个例子。这不仅仅是书写的书体不同,而是在取法上、创造风格样式表现上的多元取向。同样是篆书,他对金文大篆的涵泳与对唐人墓志盖铭文篆书的取法所用心思是有很大的区别。前者在深厚苍浑上,后者在奇巧妙趣上。而草书对二王关照点是魏晋人的意韵,而对旭素是放在大开阖的气势上。这些多元的取法丰富了杨涛书法符号表现的多样内含,给他以自由驰骋的余地,很易于从一种思维构建自由地过度到另一种思维构建,体现了新一代书法家应用丰富艺术语言的述说能力。因此,杨涛所创作的作品不都是天风浪浪、海山苍苍,有时似轻快的小溪细流款款淌过芳甸花丛,有时淌然适意、若其天放。他的书法历程是不断演绎的动态过程。每当问及为何如此?他会十分坦然的回答说:还不成熟,也不想太成熟,我仍然在追求。自己也不知追求何时是了。王铎五十自化、齐白石、黄宾虹衰年变法,谈何稳定的个性。这种回答诱导我想起人生就是无法满足而求索,没有目的地,没有永恒不变的目标。杨涛就是杨涛,多情的人格成就了他书法作品多情的表达。

每与杨涛接触都能激起一种向上的情绪,彷佛自己也成为年青人。他对周遭的社会充满激情,但他是以出世之精神积极投入社会的。他决不追求不实际的所谓“隐”,就是不切实际的文人生活对他也不适合。着实使人感到他有一种向上的人格魅力,这是一种少有的可贵的艺术家品格。豁达大度、吞吐大荒,没有这种精神情绪,创作狂放的大草是不可想象的。孟子曰:“深造”、“自得”、“左右逢源”。明项穆感于此言说出“至诚其志、不息其功、将形若明,动一以贯万,变而化焉,圣且神矣。意,此由心悟,不可言传”。杨涛善“啃”书本,又善预流,有践履乡前辈黄宾虹“卓绝的学识,冲淡的境界”的意愿与行动,定会参透书艺的玄机,达到“入他神者我化为古也”,“入我神者,古化为我也”的左右逢源、圣且神矣的境界。