书法用笔之“力”与“势”

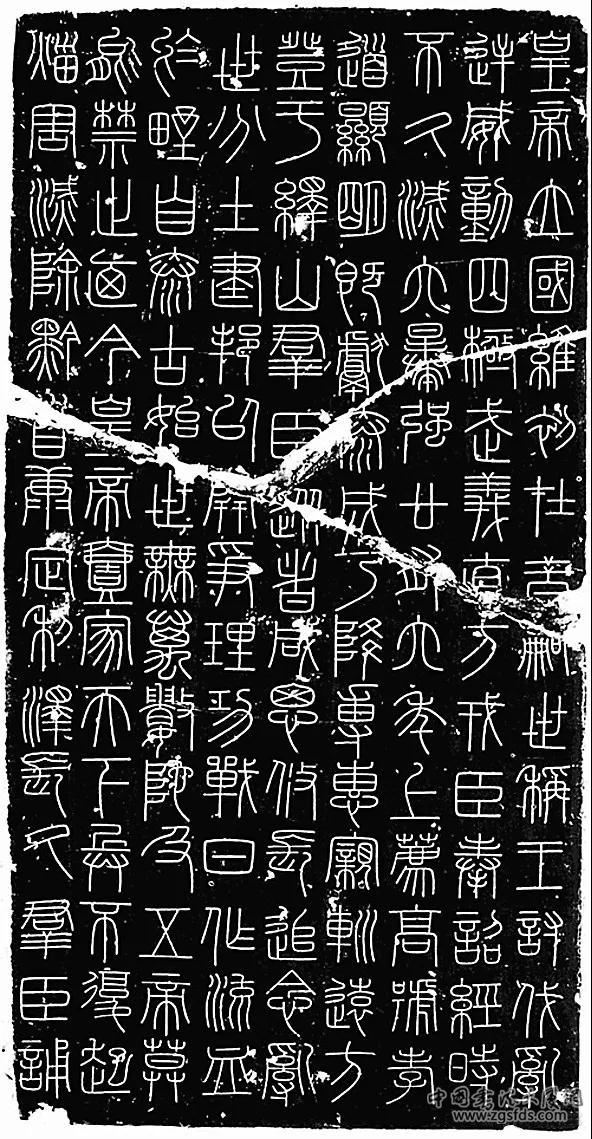

铎山刻石 李斯

古代《诗经》中的作者,曾由老鼠产生灵感,创作出《硕鼠》的讽喻诗篇。秦朝宰相李斯也因为有悟于鼠的不同境遇不同生活,而坚定了择木而栖、修身兼济的思想,博学万卷之后尊用三公。北宋《墨池编》录李斯《用笔法》一文,后《四库全书》所辑《历朝书论》又简约名其《论用笔》;至今真伪之说终不一致,却也能观窥发端。

李斯善篆书,小篆多要求婉丽且遒劲。又因彼时钟鼎文字的影响,婉丽并不重要,遒劲才是首位。遒非刚,是行云流水,游刃有余。好似琴弦,虽细细却能作铿锵之声。荆轲刺秦王所用匕首,与庖丁所用尖刀,都是此种美感,一报金台动撼之恩,一合桑林至诚之舞,全在“专致”一处。李斯言行律令,尽峻极清,每为专固。若秦王所负八尺长剑就好似是钟鼎彝文了,需雍雅挥之才好看。当然偶作奋笔也颇能御敌成效,气力非凡。后来杜甫对李十二娘的描写,张旭对公孙大娘的顿悟等剑舞,一脉相承了钟鼎文字的健捷严谨姿态和倜傥天真的神情,传李斯云“先急回,后疾下;如鹰望鹏逝,信之自然,不得重改。”“来如雷霆收震怒,罢如江海凝清光”。没这一种果敢,或者赴洛举鼎的英韵,就别模拟鸟虫篆字,也更别写大草书了,顶多写成善舞的长袖,不是水袖也不是广袖,却不能有真正剑器的飒爽。不可以有傲气,但须“要有傲骨”,亦是如此。这自然和王氏群贤的“筋骨论”密切有关。“筋骨”非是楷行书专用,而是“下笔有神”的通论,贯穿始终。

但这种英勇,亦须要含而不露,才是真正的壮美。荆轲内勇而外和,他所等待的智盖聂也是,而同行秦国的秦舞阳是外勇内诚,所以此间勇者未如霸者。霸者,除去自身勇武,还要擅择善任,经营得当。荆氏再待,是为成仁;孟母三迁,是为养德;孔子择其善者而从之其不善者而改之,是为修身;良禽择桐木而方栖,君子观鼠而有悟,是为齐家治国;无分清浊无以明天地,不善取舍又怎能知利害。又如词牌《蝶恋花》竟然写热恋,更叫人触目惊心。曹翁笔下,大花园里取个名字,还拿“武陵桃源”和“秦人旧舍”突出强调了避乱的含意,所以不用词牌《武陵春》来歌颂春天也许要好些。所以,达到真正勇、英、豪杰的前提,是深入清醒地了解客观实际;书写真正楷行草转的前提,是深入透彻地学习笔的力与势。

又如陆游有诗句“满村听说蔡中郎” ,记录了赵五娘故事广泛流传的情景。这一故事给蔡邕带来了不少议论,关云长大战秦叔宝,一堆人围着凤姐这张巧嘴等新意,无奈凤姐心思不在此处,于是底下就团团的坐了一屋子,吃了一夜酒就散了,一边是热闹非凡,一边是“冰凉无味”。一厢真一厢假。这首诗虽是陆游闲居所作,意境却饱忧不闲。太史公以李相“阿顺苟合”“听邪、废適”遂“被五刑死” ,司马子正亦感其受惑而“变易神器、本同末异”,民间不仅以其不若百里奚之育智安民及王翦之明势保身,更有误国乱天下之说;以毁大于誉,虽然太史公也称其“功且与周、召列”。蔡邕则是由于董卓所累, “名浇身毁”,尽管当时已“缙绅诸儒莫不流涕”,“执政”亦悔之不及,却也留下了董、蔡一般的印象,后来不少非议而谑。

蔡邕同为乐于选择、博学广智之人,也因为当朝重臣一恨而获罪。与李斯不同处是,他主动选择避开乱权高官,而不是跻身朝堂。为学当中,不能辨则无从学。不是大家都是宝玉那个和事佬脾气,炭篓子戴得嘻哈有趣。王国维认为他这种承载了“所有人之痛苦”的主人公,只能走向极端的解脱方式。古今以来,我们的审美却从来不肯极端,是要中和的。《读书论》,也不能揪住那几个兔走鹰隼飞的词语,一味蛮力、制造秃笔。还是要静下来,仔细读一读。

蔡邕《笔论》开篇:“书者,散也。欲书先散怀抱,任情恣性,然后书之。”这个“恣”字可读。恣,源出于自心的感受,自得自在。参看李白“人生老大须恣意,看君解作一身事”“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”“人生在世不称意,明朝散发弄扁舟”等句子。得意而寓形,散怀而深情。散,本作寄托,向往,也不是松散懈怠之意。散是为有感而发,恣是为意气相倾,所谓后来胸中有画、心手两和之类。不然散开衣袖肆意胡为、心猿意马躁动不安,怎么好“沉密神彩,如对至尊”,如何能顺畅书写?庄子说物我两忘,是为至静,老子谓天真婴儿,是为至诚;摒除杂质,才能够得诸“意”,才能够将自然纳入怀抱、将怀抱托乎自然,才能够是在门室边上转一转,开始谈论艺术。

“为书之体,须入其形。”沸反盈天的一个心灵,不纳外物,如何传神传形。蔡邕后文那一串若此若彼也无用处了, “纵横有可象者,方得谓之书矣”。师旷善听,曾经谏止靡靡之音;中郎从琴声听出杀心也是了得,并有爨下救焦尾的雅事广为流传。

本网编辑:陈甜甜