自唐代确立“二王”书风在中国书法史上的地位以来,1000多年间,帖学一直占据着书法发展的主流。帖学在碑学尚未兴起前虽一统天下,然其作为书学流派概念的提出,其实与碑学同时。盖因有碑学一词而将宋以来崇尚“二王”等晋唐书迹称为帖学(碑学与帖学另有以研究考订碑刻、法帖之源流、拓本真伪及内容等研究对象的含义,与本文所论作为书法流派之义不同。故凡本文以下所及碑学与帖学概念,皆指流派之义)。帖学之在宋元明清流行,原因是多方面的。笔者以为,篆、隶等正体书在唐以前已定型并在魏晋以来逐渐式微,是“二王”书风流行的主要原因。而楷书虽在刻碑、抄经及科举等领域依然实用,但正、古、厚、实、奇、拙等审美特征一直被“二王”流派书风的雅、逸、畅、适等取代着。当然,尽管主流书风帖学据其胜,但一些思想解放、个性独特的书家在创作与审美上也不乏对清、奇、古、厚的眷恋与弘扬,如中唐时的张旭、颜真卿、怀素,五代杨凝式,宋代黄庭坚,元代杨维桢、张雨,明代徐渭、倪元璐,等等。说明在非碑学时代,书家们在学习“二王”书风的同时,也有对厚、拙的追求。而清代碑学中兴,则与清初以来帖学风气日损,金石学对碑版文字的挖掘有关。当然,最主要的原因,在于清代中后期书法家对书法艺术审美的深入与理性。不趋时俗,凡事皆以审美为出发点与归结点,这为篆隶古风的复兴创造了条件,同时也因为理性判断与深入探索,碑帖互融的实践才逐渐在近现代流行起来。

碑与帖既为互相不同甚至相对的两类,其形式的审美特征肯定亦有很大差异。在此,笔者在前人认识的基础上尽力做全面而具体的阐释与分析。

一、碑刻文字的审美特征

我们首先看康有为曾在《广艺舟双楫》中对魏碑的总结:

古今之中,唯南碑与魏碑可宗。可宗为何?曰有十美;一曰魄力雄强,二曰气象浑穆,三曰笔法跳越,四曰点画峻厚,五曰意态奇逸,六曰精神飞动,七曰兴趣酣足,八曰骨法洞达,九曰结构天成,十曰血肉丰美,是十美者,唯魏碑南碑有之。

并紧接着说:

魏碑无不佳者,虽穷乡儿女造像,而骨肉峻宕,拙厚中皆有妍态,构字亦紧密非常,岂与晋世皆当书之会耶?何其工也!譬江、汉游女之风诗,汉、魏儿童之谣谚,自蕴蓄古雅,有后世学士所不能如者。故能择魏世造像记学之,已自能书矣。

康有为的总结并不十分牵强,只是康氏将此十美仅限于魏碑与南碑,似有失偏颇。因为南北朝碑皆由汉而来,而汉碑中诸如《张迁碑》《石门颂》《鲜于璜》《夏承碑》等更具整饬、严正之美,气象甚至更为宏大。故笔者认为,若论碑刻,不能绕过汉碑,而且有汉才有魏,有源才有流,故笔者认为,论碑刻之美,当首推汉碑。

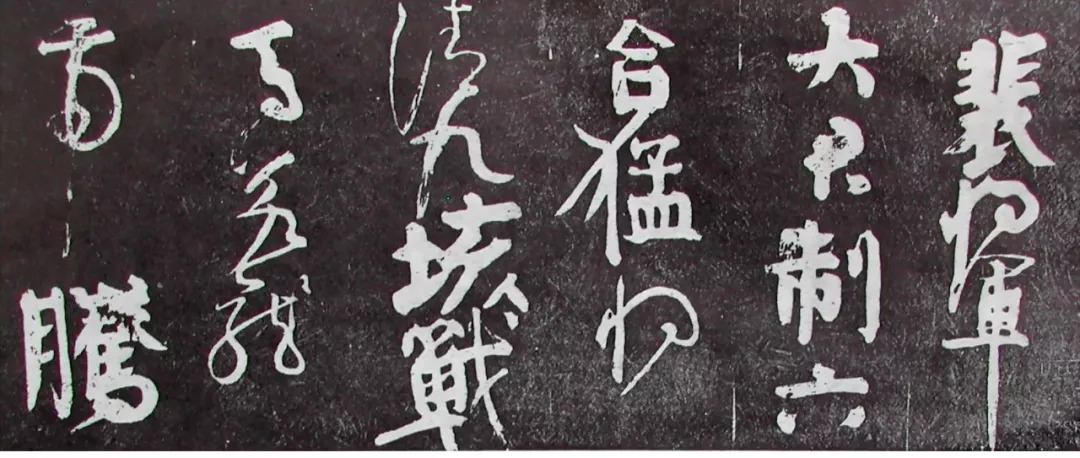

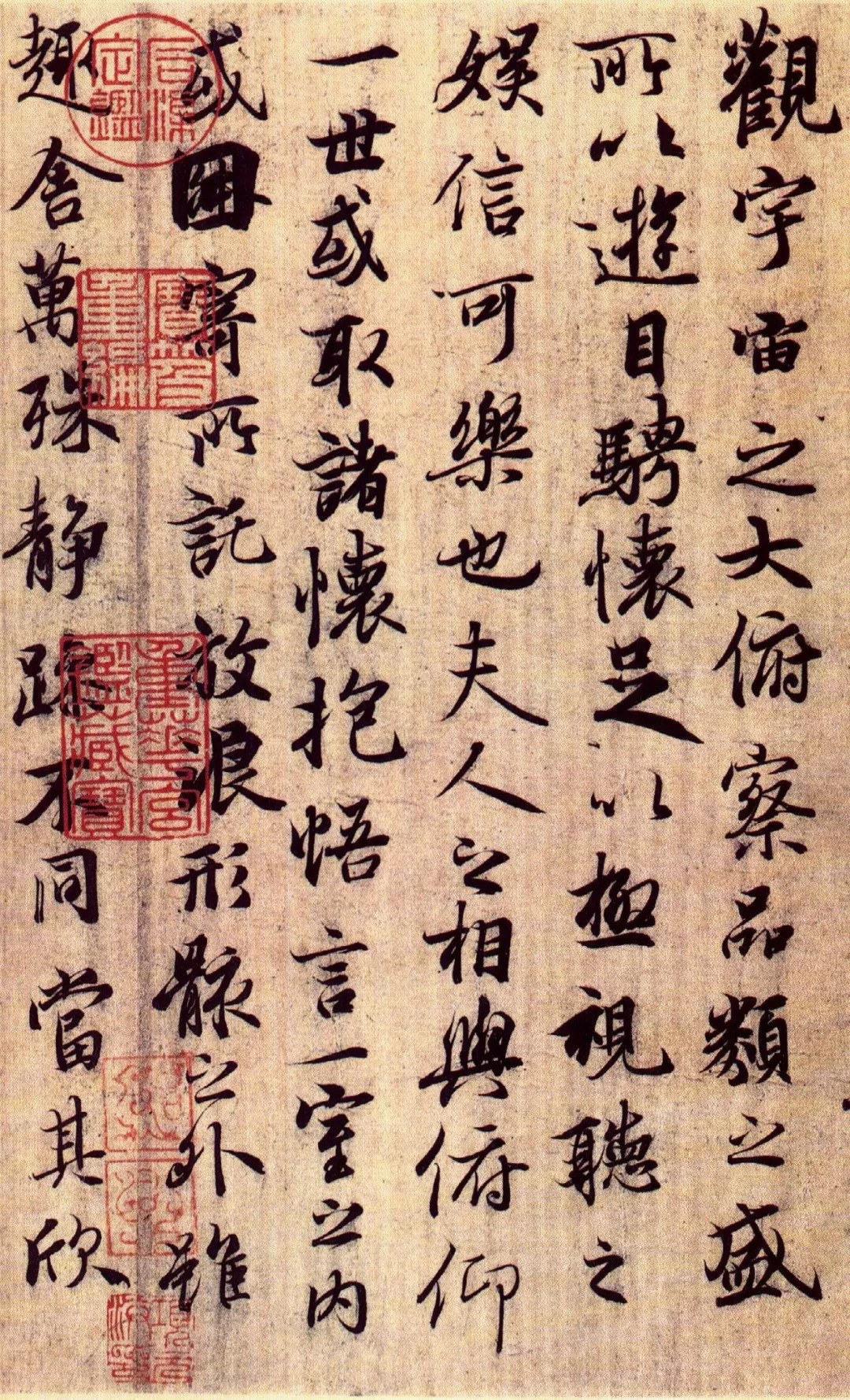

《张迁碑》(局部)

再者,康氏总结之十美,乃整体之概括,非一碑即具此十美。一些格调高的刻石,或能兼数美,但皆有所长,或亦有所不长,须具体问题具体分析,笼而统之有失客观,针对性也可能出现偏差。

(一)气象浑穆

以笔者愚见,刻石文字之美当首推点画浑穆,此也正与帖学可资对比处。康氏十美中之“魄力雄强”“气象浑穆”“点画峻厚”“骨法洞达”“血肉丰美”皆可囊括其中。

所谓气象,即是由内而外表现出的一种精神气息与形象。魏晋之后,篆隶逐渐退出日常书写的舞台,以“二王”为祖的帖学行草书风占有绝对地位。尽管其间仍有漫长的隶楷书的递变,但大多数习书者甚或书法家可能不知有汉,那些浑厚肃穆的美感几无出现在书家或书论家的论述之中。因为缺少对比性,“二王”独占风头也成自然之事。“二王”书在魏晋,其时虽如阮元所说为“江左风流”,但毕竟去汉不远,故其点画之质尚遒,力量依然溢于字表。不过,倘我们将《张迁碑》放置于王书一旁,对比立马显现,那份重度、质度,岂“二王”所可比拟?打个比方,《张迁碑》如重量级拳手,“二王”则最多为中量级,不在一个级别里。“二王”书“点画峻峭”“骨法洞达”,筋骨血肉倒都不失,但却够不到雄强,更未达到浑穆。

由此,构成雄强者,点画首要在粗。粗壮、粗重,体积在一定意义上决定分量。当然,粗不能成为墨猪一堆,故体积与质量须合在一起,若是一堆肥肉,连举手之力都没有,那是万万不能的。

粗之所以会成墨猪,在其内在缺乏力量。在用笔时,肯定因为动作单一,缺乏笔力,控墨又缺少凝聚的本领所致。粗另一方面也可能会走向墨色单一、平面,成为排刷平涂出来的效果,这也因用笔缺乏动作,轻重、快慢过匀造成。

其次,雄强者必须厚,如果说粗是面决定的,厚则是指深度。从几何学角度讲,厚是指构成立体的那部分,如长×宽×高,如只有其中两个(长×宽或宽×高),都只会是平面,而不能成为立体,唯有第三个要素才构成厚。但书法为平面造型艺术,其线条的厚不同于立体之厚,而是一种墨色的力与速度合成的感觉。毛笔按下的力越内在、凝重,其厚感越强。

但雄强与浑穆还存在一定距离。如果说雄强还可以用数据表示的话,“浑”则是模糊的、虚无的一个状态。例如,雄强的点画边缘可以是干净的、清晰的,其力感还比较明朗,“浑”则边缘不清,不规则,甚至漶漫剥蚀。古人谓“锥画沙”“印印泥”,或“虫食木叶”等应是。不仅如此,“浑”是雄强走向柔郁而生的一种现象,即如前所讲以对立面显现的一种境界。大凡通会的境界,皆不是一种单一的美感,也非直观的两相中和,而是一方以另一方显现,而两相对立的感觉皆存的复杂感,其外表显现的感觉,往往为弱面或初级的一面。如柔与刚比,柔为弱面;拙与巧比,拙显初级,所谓外柔内刚,大巧若拙者即是。

正由于两相中和到一种稳定的状态,故而有静穆、端庄、朴茂之感。静而穆,是中国哲学乃至人生的一种至高境界。佛教讲“空”,道家称“无”,其实都是内在十分丰富、复杂而外态安谧静和的一种表示:“空”为大实,“无”乃大有。

浑穆之为静,与一般只是平稳、安定的感觉都有所不同。平稳、安定固也让人觉得静,但却缺少变化,同时自然感觉不足。拿伊秉绶隶书与《张迁碑》比,伊隶从《张迁碑》出,但伊书多平稳少异态,点画多平顺而少律动,外态工匀,故其虽有静气,尚不入“浑”或“浑”意不足。而《张迁碑》则厚重中充满涩动与变化,无一画平顺,外态虽有风化驳泐的作用,但用笔原本的一波三折尚可见出,而动作与动作之间的过渡自然,毫无跳宕之感,边缘溢出的墨气与风化而生的漶漫浑然一体,正是这种内动支撑其“浑”而“穆”的动作基础。

(二)结构古拙

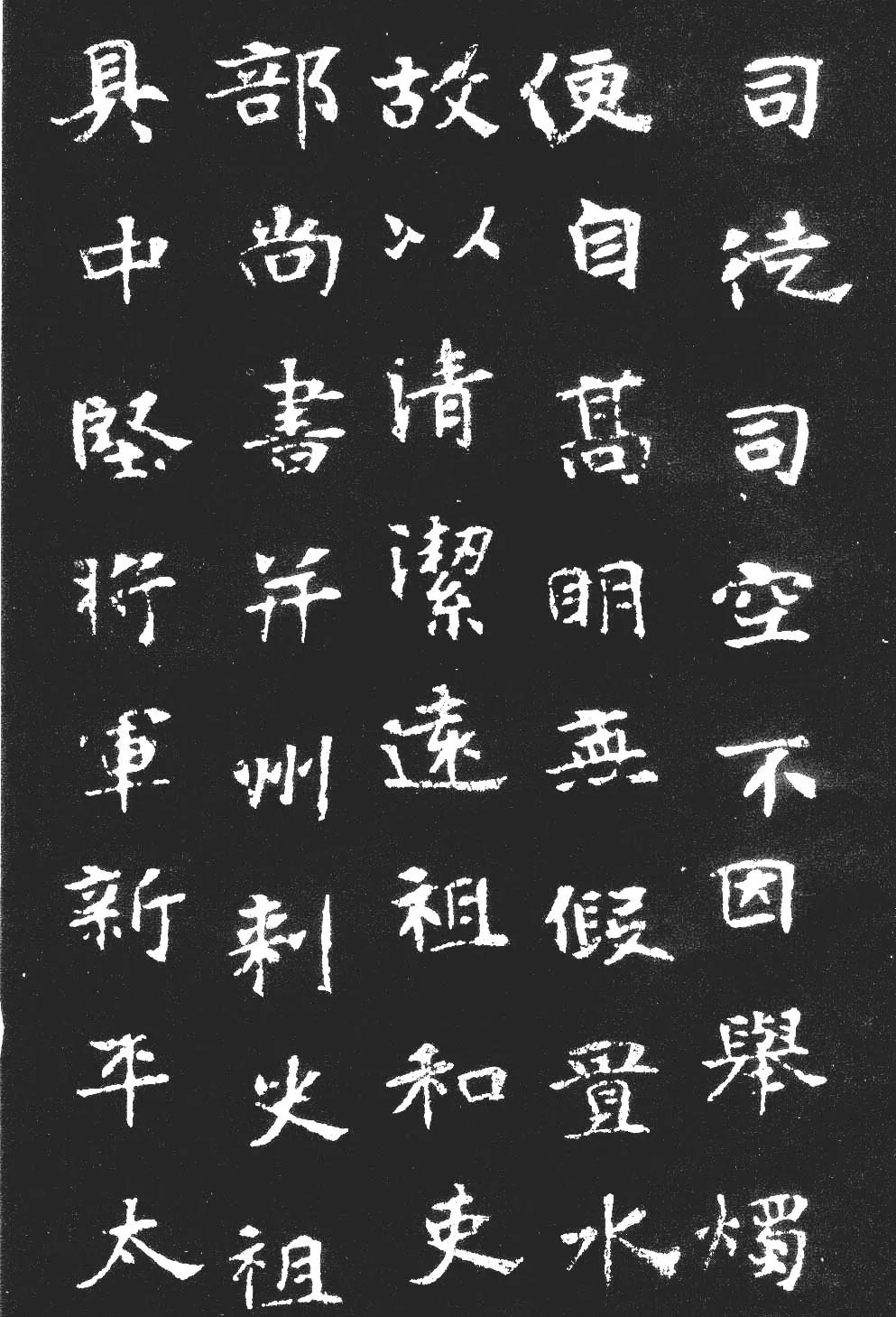

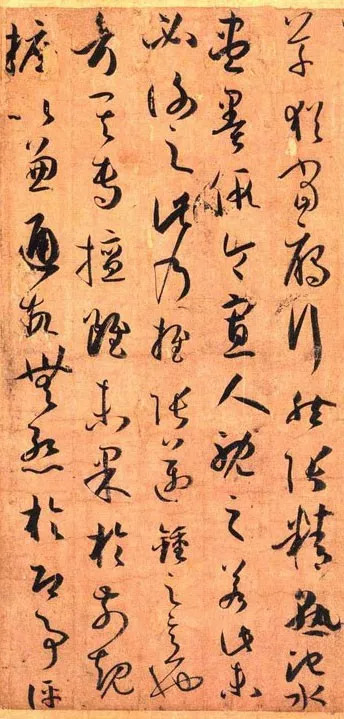

碑刻文字之美,从结构的角度看便是大巧若拙。王羲之的传世作品《姨母帖》尚有一定拙味,盖因其点画尚有古式,多率意而少定势,结字简洁清奇所致。唐代颜真卿楷书《麻姑仙坛记》、刻帖《裴将军诗帖》中的行楷及《守政帖》等结字有一定拙意,此因其结构重心下压所成。颜书之拙也因其厚重的点画衬托与支撑,但其结构多正少奇,这在某种程度上影响了其拙味的程度(这正是汉碑与北碑之长处)。之后,黄庭坚求拙,但显然火候未到。元代尽管赵孟頫“一统天下”,但杨维桢、张雨行草皆有拙意。至明末,倪元璐小行楷、黄道周小楷也多清奇。清初的八大山人书多拙,实为碑学外写拙的高手,格调高古,耐人寻味。后“扬州八怪”金农之小行书极朴素可爱。可见,拙其实并非一定为碑书所有,碑学前的书家也有所追求。

《裴将军诗帖》(局部)

不过,碑版之拙因书体本身的支撑更具整体感。即汉碑北碑之结构多宽博,体势下沉,重心下压,稳如磐石,但重心未必在同一个位置,故与颜楷相比稳重灵活皆有余——颜楷过于方正,结字多平匀。

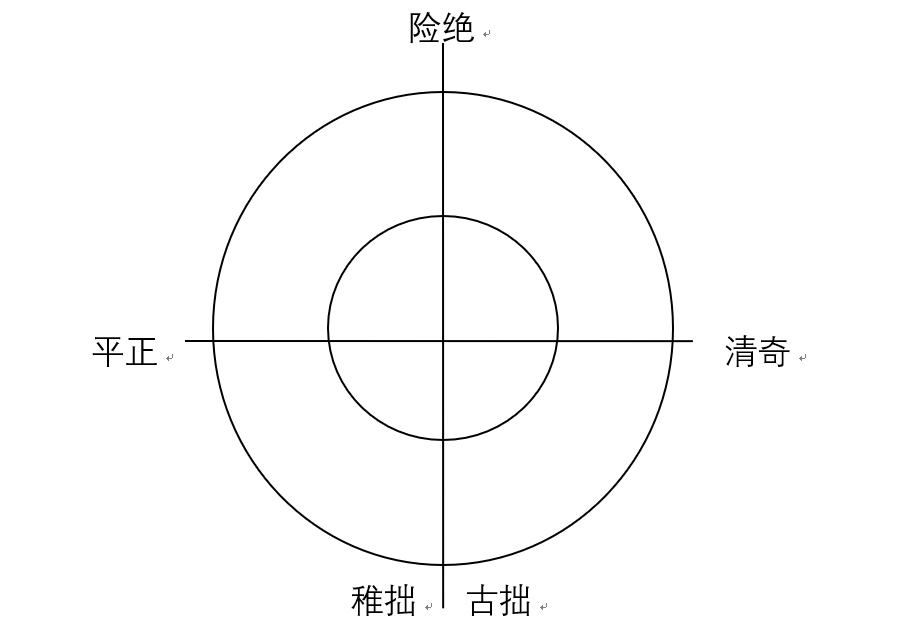

前文已有谈及,古拙者,大巧也。但常人极易将稚拙与古拙混同,其实两者有天壤之别。稚拙乃未经雕琢之美,即通常所说孩儿体,天真可爱。笔者以为,稚拙与古拙间大体须经历几个历程:稚拙——平正——险绝——清奇——古拙,兹简单述之。

我们说“孩儿体”具有未经雕饰的朴素与原始美感,这是人所共识的。古今中外的艺术家,不少有对儿童艺术的吸收,这些艺术家之所以吸收儿童艺术,在于他们认为成人的幻想不及儿童丰富自然,往往被格式与教条的东西所禁锢。我们说理性是一种秩序的美感,但当形式只剩秩序时,则大多会走向雷同而单一乏味。而儿童的天真想象以及无所顾忌的手法大多出成人的意料,实际上是弥补了成人一定的想象力与创造力,而且那些不经意的形式让人时常能够回味。但“孩儿体”致命的弱点在于其未经打造,难经推敲,故一般只能作为创作参考。孙过庭讲:“初学分布,但求平正。”平正即是走向秩序与规矩,这是学书的第一步。此即是说,真正的“孩儿体”,是不能称之为艺术的,不然所有儿童都成为艺术家了。但平正、规矩、秩序绝非是艺术的终极目标,标准化大多被视作技法的堆积,而非艺术的智慧火花,故“既能平正,务追险绝”,险绝是人猎奇、冒险的本能要求。险绝时常会成为粗野的代名词,一旦心绪不再平静,耍一把野吧!但粗野显得没有修养与格调,故在经历一个阶段的“随心所欲”后,人往往会有所收敛,修养一点点介入形式,工夫又逐渐成熟,于是险绝由粗野而入清奇。清奇者,奇而不见怪诞也。奇往往与怪连在一起,故欲得奇,见怪不能怪。奇而有清趣,说明怪的成分去除了,结构开始变得简洁,点画动作开始趋于内在,牵带开始收缩并省减,表面多余的东西逐渐廓清,于是,气息日趋高雅。

奇与拙因有一种内在关联,时常会被混同。也就是说,当奇逐渐有清趣时,它实际上已经步入拙的感觉之中。但拙之所以为拙,在于还有不同于清奇的部分,我们说稚拙之所以与古拙皆为“拙”,在其朴素、率真、自然的感觉一致,故古拙实际是清奇复归于朴,复归于自然除去了人为“奇”的巧作成分,它经历了平正、险绝、清奇一个大圆环,乃结构美之极则。

以刻石楷书为例,我们略作对比分析:

稚拙我们曾以“孩儿体”作为稚拙的标志,不仅儿童,未经训练的成人书写也大都与儿童无异。在魏晋南北朝诸多墓志中,虽不能说当时书写者一点功力皆无,但确实存在一些较为稚拙的刻石,如东晋《孟府君墓志》等,这些墓志的书者并非是有一定功底的书家,有的甚至未书直接刀刻上石或随意刻划。

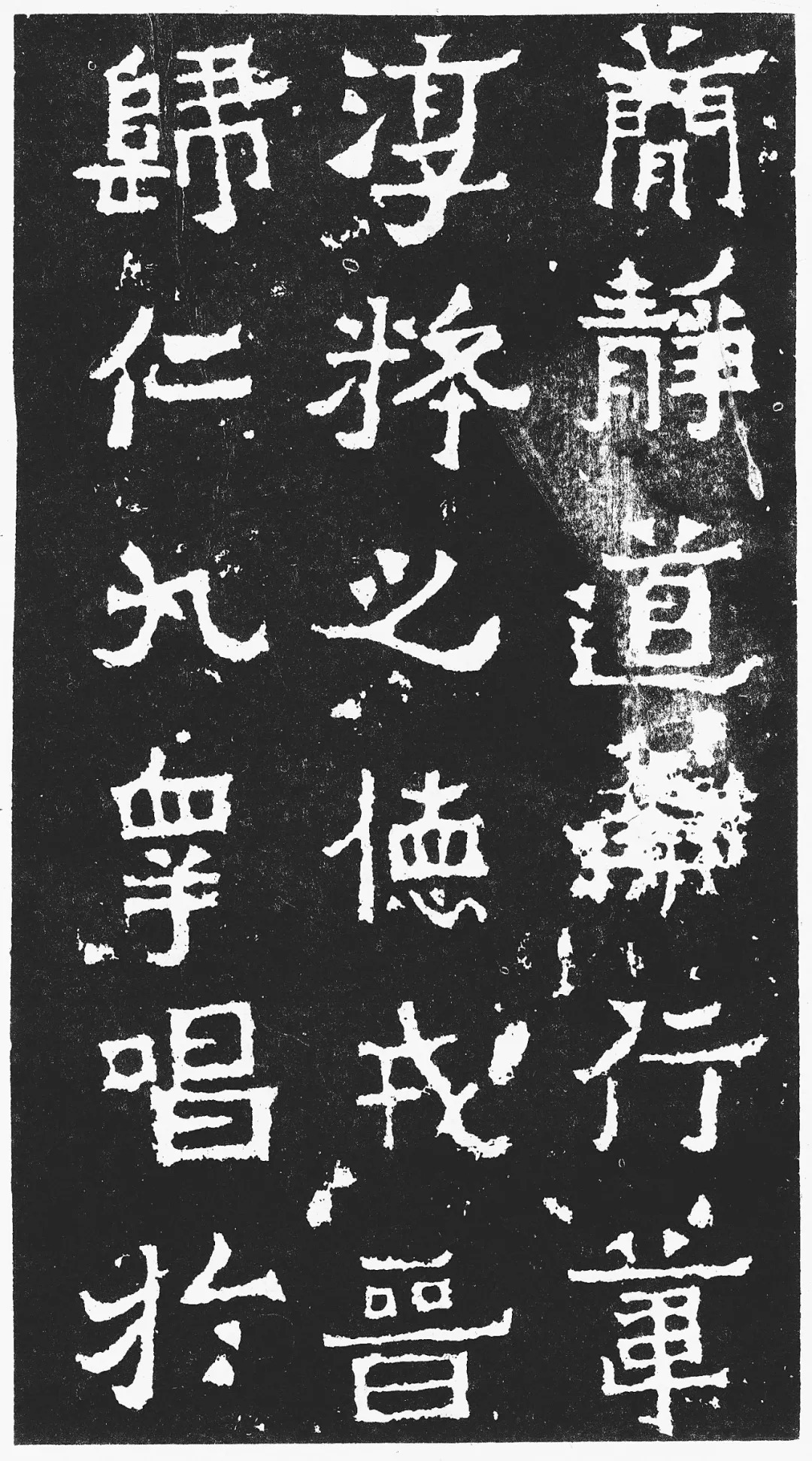

平正六朝刻石因字体由隶而楷演变原因几无很平正的石刻书体,像《张黑女墓志》确实可称为一朵奇葩了,当然这也是相对而言。因为《张黑女墓志》虽较大多数碑志平正,但仍有一些奇的成分。隋唐墓志相对南北朝则平正得多,尤唐代更为工稳。所以,唐碑、墓志可视为平正的代表。

《张黑女墓志》(局部)

险绝隋唐之前的碑石楷书,皆由汉碑隶书逐渐演化而来。其字体早期多隶意,如《爨宝子碑》《好大王碑》等。后发展为隶、楷相间或楷多隶多,如《爨龙颜碑》《嵩高灵妙碑》《张猛龙碑》,故要说险绝,隋唐前之碑石大多属此。

《爨宝子碑》(局部)

清奇清奇为险绝中之格调高者。所谓清,即去除了结构中夸张、变形的成分,当然也非平正,使之变得微妙而耐看。除却结构的因素外,用笔由粗莽而入沉静,也在一定程度上使字之气息变得雅致,如《瘞鹤铭》《泰山金刚经》等。

古拙如果我们对比《爨龙颜碑》与《嵩高灵妙碑》,发现后者比前者更见古拙。而《郑文公碑》与《爨龙颜碑》比,则《爨龙颜碑》相对古拙。古,从质地上看即老而润之谓,老玉之有包浆为古。从结构上看,即大实而虚,实处皆虚,虚处皆实,自然而出,不加雕饰。再比较《泰山金刚经》与《好大王碑》,我们认为两者格调皆高,而后者古意、朴意更足。

以上举例,笔者虽尽力“对号入座”,但由于诸多碑石的审美特征常常具有“跨界”的感觉,不能完全贴准标签,好在大体的特征基本接近,能让读者心眼相应,也就算是圆满了。

上述碑石文字的审美特征——气象浑穆,结构古拙,笔者为表述方便虽从点画与结字上分别开来,但其实相互之间的感觉是互相衬托的,不能完全割裂开来。也就是说,点画之浑穆,令构架更生拙味,而古拙的体态,同时会彰显气象的浑穆。故书法本是一个不可拆分的形式,其时间性与空间性合二为一,时间存在于空间之中,空间又被时间左右。今日许多书家不明其中道理,为求空间形式之美而曲解点画之势,势必会缺乏书写性,这是写碑之大忌,也是书法之大忌。

(三)意态奇逸

刻石文字之美,在气象浑穆与结字古拙外,其意态之奇逸,飘然欲仙,为后世学者所尚。康南海十美中之“笔法跳跃”“精神飞动”“兴趣酣足”等皆可列入其间。

“逸”是中国传统美学中的一个重要概念。北宋黄休复在《益州名画录》中将“逸”格列于神品、妙品、能品之上,其对逸格作如是解释:

画之逸格,最难其俦,拙规矩于方圆,鄙精研于彩绘,笔简形具,得之自然,莫可楷模。出于意表,故目之为逸格尔。

黄休复论及对象为画。书画相通,此释未尝不可应用于书法,但也有将逸品列在神品、妙品、精品之后者,如包世臣《艺舟双楫·国朝五品》:

平和简静,遒丽天成,曰神品;

酝酿无迹,横直相安,曰妙品;

逐迹穷源,思力交至,曰精品;

楚调自歌,不谬风雅,曰逸品。

可见仁者见仁,智者见智。笔者以为,“逸”当于“浑穆”“古拙”相仿佛,只是各有侧重罢了。

“逸”,从形式上讲,是优雅、舒缓而富于质感变化的一种美感。“逸”常常与“仙”联系在一起,所谓“仙逸”,指有“仙气”。古人讲仙风道骨,指人具有超脱于社会而优游于自然的一种境界,多指文人不拘于时节而超然物外的表现。“逸”又常与“飘”连在一起。飘逸与仙逸比,境界略低些,因为“仙”有一种神气,不可名状的意味在内,而“飘”则带有轻、漫、随风而去的感觉。“飘”如不与“逸”合成词组,则多有贬意,指不踏实,质地薄,定力不足,不厚重,又常与滑、浮相连。故“逸”之为逸,在不可以飘之“飘”,它是带有质地的舒展、萧散,其质感涩而酥、松。因为其质地涩,故与浑穆也有一定的相近之处,只不过“逸”更多倾向于涩而展,“浑”则倾向于涩而沉。

从外形上看,逸的形态多细、长;浑的形态多宽、厚。以汉碑为例,《张迁碑》线条粗实、厚重而具涩感,故为浑穆;《石门颂》细劲、绵长而具涩感,故为飘逸。近人林散之先生大草,跌宕之中的点画松涩舒缓,飘飘欲仙。故从美学意义上讲,浑穆与飘逸实为在同一种质感前提下的两种不同表现,格调不相上下。

所谓意态奇逸,除却线条的松、酥、飘然欲仙的感觉外,结构的虚和、散淡也必不可少。所谓“虚和”,指结构虚实相生,但须入微通幽,不紧张,不松垮,不见疏密反差相背,而是相融、浑然一体,具有悠悠然的美感。碑刻书法中的拙,在求巧变的过程中含有紧结感,过于张扬的疏密关系给人夸饰、矫情甚至造作的痕迹,但这又是必须经历的过程,待火候渐至,心态释然,素朴、自然之感随机而现的时候,大巧即成大拙。拙之形在于不可过分伸展,而奇逸则不同,它甚至可以将某些线条拉很长,而其虚实关系以虚显实,去除了对比过程中的人工痕迹。

以上所列气象浑穆、结构古拙、意态奇逸等碑版文字之美,并非指所有碑石皆有,而指其与帖学书法相比,其所有的突出感觉及我们应从中汲取的精要。有些刻石文字或稚拙可爱,但未及至大拙之境,或峻秀雅致,与帖学书法相近,或随意刻画,法度技巧尚欠,这些在我们的学习过程中应有所区分,不可一概而论。而对于学碑或进行碑帖融合实践的有志者而言,尽力达到其终极美感,肯定对于创作与审美是最高品位的追求。

二、帖学书法的审美特征

正由于碑刻文字极少以行草入石,所以其天生的缺憾在所难免。从某种意义上说,魏晋以后的实用书体——行草书,在挥写速度与宣泄情感方面大大超越篆、隶、楷书,某种意象之美正表现在古人对用笔的任意挥洒中——如张旭观公孙大娘舞剑、怀素观夏云变幻,等等。任何站在碑学立场上反帖的观念都会显得不科学。所以,有必要对帖学所拥有的审美特征作分析,使我们对碑帖融合有心理上的期待,便于我们在探索中找准重心,少走弯路。

(一)雅致精巧

“雅”是中国艺术审美中的一个高境界。通常我们说雅兴、雅聚、雅赏、雅玩、雅鉴、雅正,等等,带一个“雅”字似乎具有了超越一般人的审美眼力。“雅”好像是文化人的一项专利。赳赳武夫、阴险政客、朴实乡民,似乎都与“雅”沾不上边。文人之雅,是一种骨气、一种风韵、一份真率、一份精致。

帖学中的雅,其所组成的内容,当首推精致。古人日常所书大都为小字,笔墨精良,以鼠须、狼毫等为原料的笔锋,弹性健硕。自王羲之开创新体,将用笔的提、按、顿、挫及转、承、起、伏运用得清晰明了以后,书法用笔逐渐减弱了原本篆隶书以实按或绞转为主的用笔习惯。这种显于点画两端的动作规范,被后世称为帖学规则或法度,并延续一千多年至今不衰。因为帖学用笔使转多用锋,故毛笔的大部分(即笔肚、笔根部分)功能多被搁置,以使后来帖学书法(明代初中期、清代初中期等)渐趋萎靡,笔力不振,这是帖学书法的弊端所在。不过,就点画线形的精致度看,帖学的兴起与发展无疑功不可没。

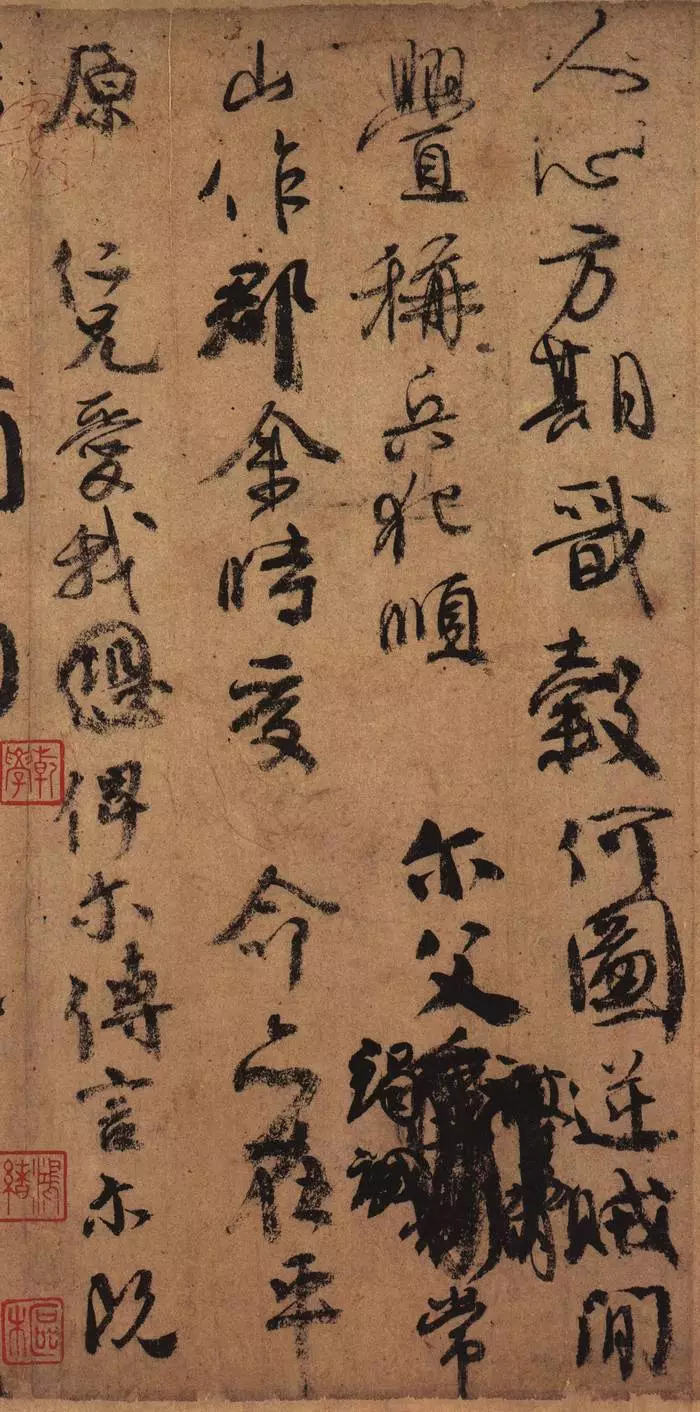

精致即到位、准确、细腻,但若其趋于规则,则可能走向雅的对立面——俗,即当规则变为一种教条的摆设,雅即不复存在。故精致之为雅,当以自然、舒展的动作显示与表现规则,寓法度于随意之中。在这一点上,王羲之的楷模作用无疑千古不朽。我们观其遗世作品(唐摹本墨迹等)如《兰亭序》《姨母帖》《平安帖》《频有哀祸帖》《初月帖》《寒切帖》等皆可见其动作规则的呈现及转带的随心所欲。当然,其转带的随意是一种适度的畅达。后世学王书,有将《兰亭》《圣教》笔法刻意为之,故作挑剔,动作外露,或因动作的固守而使结字平板无奇,即落入俗套。如北宋几大家都曾提及的周越,从其留世作品看,无疑学出右军,有似《兰亭》之处,但动作结构过于程式,类于经体,故为时人讥为“俗书”。明清季的台阁体、馆阁体则将动作程式教条化,成为一种标准的科举字体,也大大损害了其雅的特征,而成为一种俗书体了。

《兰亭序》(局部)

然而,使转动作幅度过大,即转承起伏出现大范围的跌宕,“雅”也将不再雅。譬如唐代中期的狂草,将点画间本来能体现雅的间断处也用线条连贯,让人的视线必须顺其起伏的动作一路追踪。后人评“二王”时多扬大(王)抑小(王),或也因“小王”喜动作幅度过大,破坏了“大王”原有的雅趣之故(从创造意识上应肯定“小王”)。

帖学之雅致与碑学之古意,皆为形式美感中的高贵特征。只不过,碑学之古常与厚相伴,帖学之雅则与清为邻。厚易滞、浊,这是因为笔下压幅度加大后,线质难以拖拉,而多会出现有意识的涩节顿挫;清易轻、滑,或因笔锋入纸不深,随带而过,忽略了动作规则及对筋骨表现不力之故。如果从入纸的深浅程度论,碑学之古厚则要大得多,难度自然也大。故从用笔原则上看,如果说帖学之雅致用笔下按或在三四分,碑学之古厚则在七八分。

雅致精巧在用笔上不激不厉,在形态上须内擫、外拓相间。内擫过多易走向刻板,外拓过多易趋于圆俗。对比“大王”“小王”书,右军内擫与外拓并用,子敬则多喜外拓。初唐孙过庭《书谱》用笔力取右军,但结构多外拓,故亦有轻滑之感(相对右军而言)。如用笔力感不深入,过多的形态外拓也会影响到其精致度与雅致度。颜真卿行草书如《争座位帖》《祭侄稿》等看似圆转多于折转(动作暗过),但笔力深入透彻,故其书不仅雅致,还有古厚之感。

《书谱》(局部)

《祭侄稿》(局部)

(二)跌宕起伏

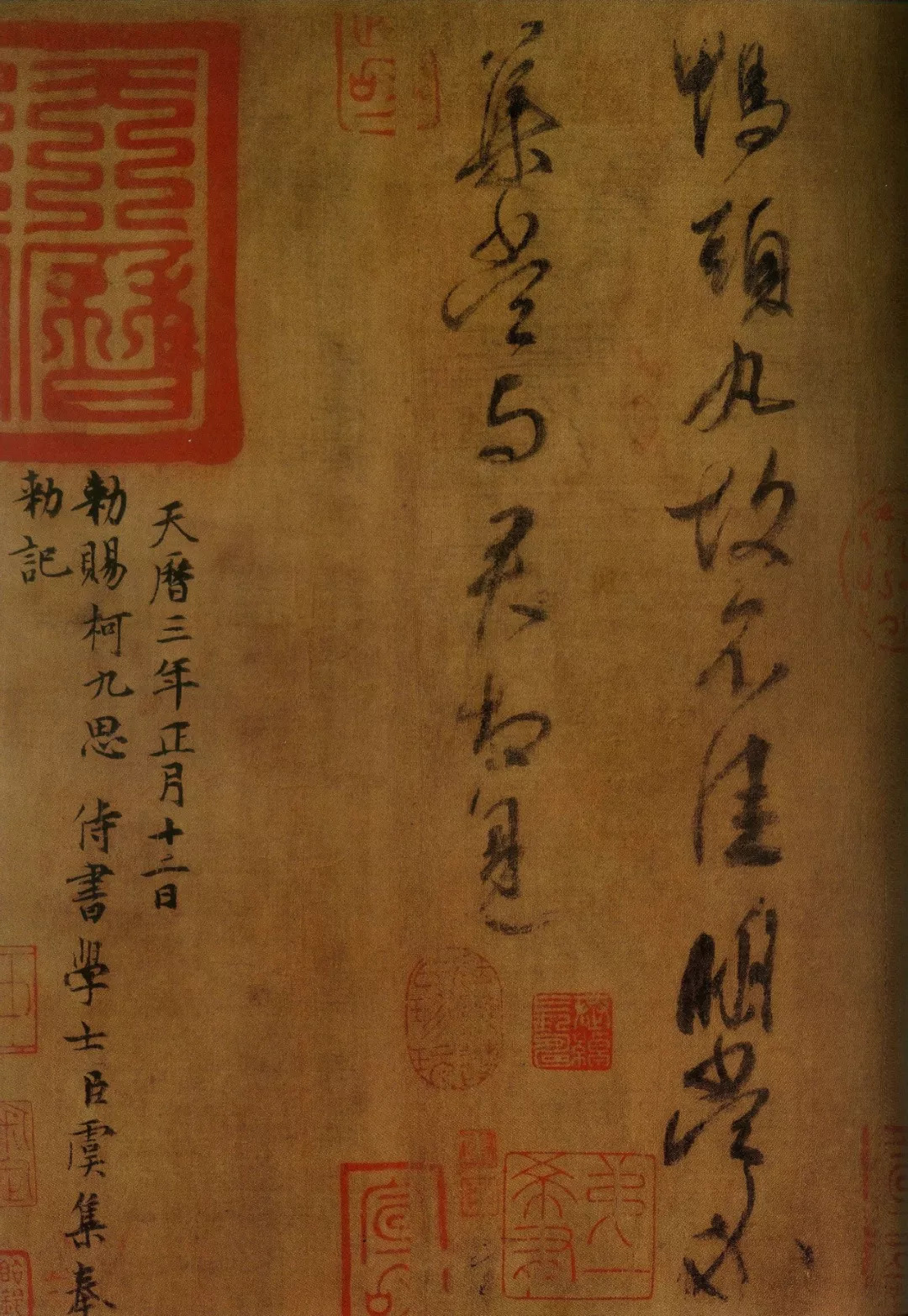

帖学因强调使转,故其在行草书(尤其是草书、大草、狂草)的书写过程中便于一纵千里,将字与字、点画与点画之间完全串通,这一特征,为碑刻书法所无,即使在清代中后期的碑学实践中,也极少有书家能够做到跌宕起伏,连绵数字用一根线条连带。帖学的这一特征,起始于早期的一笔书。传汉代张芝《冠军帖》,点画环转已见大面积连带,惜未有传世墨迹可资证明。而我们见到的汉代简书,尚未有字与字之间的跌宕连接。王献之《鸭头丸帖》可算作早期的墨迹实物证据,此作虽为行书,但点画之间的圆转及字与字之间的大面积牵带已很明显,这是“小王”对“大王”的突破,或也正是这一突破,使后人对“小王”多有贬意。而真正大跨度的跌宕要数唐人狂草。狂草不仅在气势上更进晋人一步,在笔法上也突破了魏晋及初唐的提按顿挫方式——许多人认为狂草为按笔快速拖锋所成,其实不然,它在以按为主的运笔过程中时见起伏与轻重,手感极其微妙,转折处尤见用心。倘手感的微妙变化不存,快速使转的墨迹是不可能有如此丰富性的。

《鸭头丸帖》

张旭、怀素狂草的这种隐动作于线迹之中的做法,与颜真卿一致,说明中唐书家尽管对王羲之不遗余力地学习与取法,同时也不忘突破前人的用笔方式与结构理念。我们在前文已提到中唐书法线质与碑书相近——中唐的大气、沉厚似超越魏晋而与汉代碑刻相接,尽管那时的书家未及对汉碑有足够的理解与吸收。

快速之中如何实现动作转换与变化?从王羲之留世的摹本墨迹看,其书写速度并不算慢,但轻重、张弛富有一定的节奏感,这便于动作的转换。“小王”《鸭头丸》的动作已不再如“大王”般提按分明,但线质古涩凝实,其翻转的动作幅度尚不算大。张旭《古诗四帖》纵横起伏,尤下转与上翻的动作非一般人能及。笔者从其墨迹分析,如此快速地翻转非捻管绞转不能为之。所谓捻管,即手指不定则地捻动,以适应快速使转中提、按、转的动作转换,力避在圆转及折转时出现侧锋。若不使用捻管而以平常的腕转,速度无疑会打折扣。捻管法的使用,使我们想到钢琴中的指法。笔者虽不懂器乐,但可以想象如弹琴者的指法始终只是上下按键而缺乏指与指之间的微妙联动转接,其音色一定是呆板的。捻管非狂草书独有,陆机《平复帖》、王羲之手札等作品皆可见捻管指法,这使他们的使转在保持坚实线质的前提下灵活度大大增加,气息更加鲜活。它规避了一般指法在快速时易一带而过,慢运时易僵硬不化的弊端。绞转不同于一般的提按法,它似侧锋而非侧锋,似中锋而非中锋,常常起笔时用中锋,中运一度偏向于侧,旋即又回到中锋,中间的动作过渡不见停顿,衔接不见缝隙,一气呵成。这种复杂而快速的运笔技法使狂草书的产生与发展成为可能——如果仅就点画的连带而言,一笔书的缠绕盘旋不亚于狂草,但其线质浮滑单薄,故不足为后人所尚,也便没有发展的前景。当然,这也使得张旭立于狂草之巅,成为后世书家无力超越的一面旗帜。相比于张旭,怀素虽然点画也几近跌宕,但其用笔谨守,少捻管与绞转的作用,恣肆放浪无疑不及之。黄庭坚为北宋写得大草第一人,然大草与狂草似还有一步之遥,但就那一步,黄庭坚至死没能跨上去——黄庭坚草书过多的断点,或是其倾向于追求字架形式收放疏密对比的一个结果,这无疑妨碍了其速度的发挥——当然,这也是黄庭坚之所以为黄庭坚之所在,他借用了狂草书之体为其所用。黄庭坚之后相当长的一个阶段无人问津狂草或大草,直至明代中期及清初,祝允明、徐渭、王铎、傅山偶有所悟,但也只是江河日下的场景。祝允明的点画粗率不化,有些狼藉;徐渭时而歇斯底里,时而也能有怀素般的谨守,但其歇斯底里的线条多以牺牲线质为代价,有些故意的顿挫(如虎尾纹)并不美观;王铎是空间大师,他的草书用笔因多折转,气息远非唐人渲畅;傅山缠绕过度,线质又多趋于飘薄,且跌宕在行书之中,繁复琐碎自不待言……笔者曾写过一篇《狂草性格》的论文,曾有“狂草始于唐、盛于唐而终于唐”之语,意即无论是跌宕的幅度、线质的厚度及用笔的变化程度,唐人似乎永远让人无法企及,这也是帖学书法在“二王”之外的夺目之处。

本网编辑:项硕