行书与草书共属于草体,它们在实质上没有本质的办别,只是随意性的程度有所差异而已。所谓行书,就是将正体楷书之中所蕴合的草卷的表现略为明朗化,是有限地表现草意,面草书则是对草意的最大限度的表现,二者在形式上有着相似成相通之处。

随意性是行、草体书法的最大特征。它首先表现在笔画的简约、自由、圆转、流畅.行书将相互对立、各不相同的用笔方法标合在一起,却没有草书的疯狂和难以诼磨,是一种介于带书与章书5之间的字体,因此表现了介于庄重工稳和疯狂之间的各种风各,如直藉、潇酒、通脱、风流等。如张怀瑞《书议》所说:“央行书,非草非真,离方道圆,在平事孟之间。兼真者,谓之直行;带草者,谓之行载...无籍因循,宁拘制则,挺然秀出,务于简易:情驰神似,超逸优游临事制宜,从意适便。有若风行用收,润色开花,笔法体势之中,最为风流者电。”行书是精书的简捷化、放纵化,它简省了惜书详备的笔画,杨弃了槽书的应现人类,共随意性的笔画是对正体规范化笔画的相对自由的变形、强化,成者说明朗化了正体之内的连世,使正体笔两间隐约有了有机联系,变成直观或者直接的一目了然的连接,充分发挥了由于毛笔的柔软性而在顿挫提按的行笔过程中形成的线条相细变化且富有节奏感的完美效果。

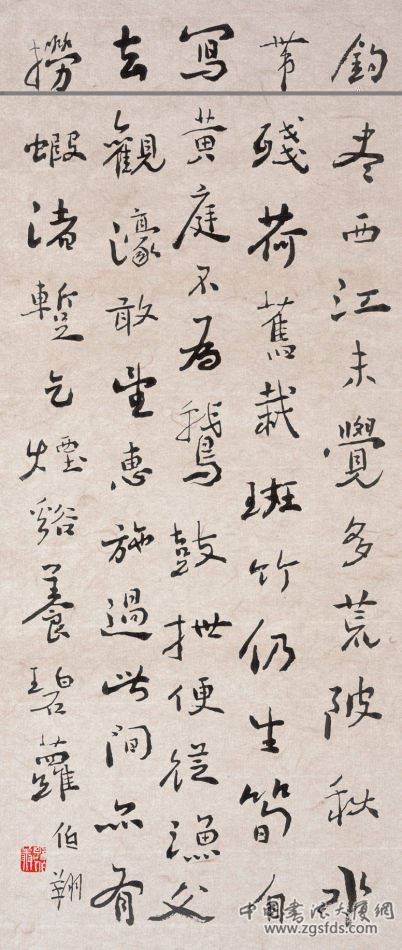

在结体上, 行书既吸收了草书的流动连绵,又保持了章章那种字字独立的特色,以散求正,形成了欧侧、揖让、对比的同架美感,而且与篆书、楷书、隶书所不同的是,行书由于其书写的自由性,在字的结构上极高变化,往往在同一个人的同一个书作中,同一个字会有不同的结体方法,这种对既定模式的超越可以视作书法艺术觉醒的重要象征。以被誉为“天下第一行书”的王羲之的《兰亭序》为例,文中的二十一个“之”字,字法各各不同,有的舒展,有的收敛,有的平稳,有的险峻,有的带偏状,有的旱长形,面目各具,丰富多彩, 正如米芾诗云:“之字最多无一似”,千百年来 无数次为人称赞。而且,行书的这种多样化是因人而异的,因此,人的个性化在行书中就得到比较充分的展示;也正因为如此,行书出现了丰富的多样化的风格流派。例如宋四家中,蔡襄追求晋唐遗韵而表现的蕴藉;苏轼追求自我表现而又不离经叛道的潇洒;黄庭坚则在严谨规范的基础上以肆意纵横的长笔画表现出雄强而又通脱的所谓“辐射体”,米带则在晋人书风的深厚传统功底之上融会自己毫不在乎的强烈个性,从而表现出既遵循传统又疾速变化的酒脱与风流。

从整体上看,行书最主要的风格是行云流水,体现出一种动态美。但是与草书的激流飞瀑般的强烈动感所不同的是,行书的动不激不厉,似一泓清溪,慢流徐淌,行于其所当行,止于其所当止,始终把握着一种不紧不慢的节奏,体现出优美而流畅的风度。这种风度与社会的共性因素是紧密相联的。例如,东晋士人探究玄学,崇尚清谈,追求无拘无束的相对自由等,形成了后世文人所追慕的魏晋风度。

因此,当时的行书也表现出潇洒脱俗的特点;又如,朱代书法是行书的时代,我们联想到此时文化的另领域宋词,与行书是楷书之中所蕴含的草意的有限表现相同的是,宋词也是此前律诗的随意性的有限表现。宋词的长短句错落变化打破了唐代律诗的工整和规范,使之更灵活而便于抒情,这与宋代行书打破了唐代楷书谨严和端稳的发展轨迹是共同的,说明了书法与诗词等其他事物一样, 都是从规范到随意,再由随意到规范的波浪式起伏发展。