弘一(1880—1942年),俗名李叔同,又名李息霜、李岸、李良,学名广侯,字息霜。生于天津,自称祖籍浙江平湖。李叔同出生在一个富庶的家庭,早年留学日本东京美术学校西洋画科,回国后任教于浙江两级师范学堂、南京高等师范学校等处。三十九岁时皈依佛门,从此翩翩佳公子成了一代律宗高僧,法名演音,号弘一,晚号晚晴老人,后人尊称为弘一法师,后于福建泉州温陵养老院圆寂。李叔同是近现代新文艺的先驱,也是一个通才,他诗词、音乐、话剧、油画、书法、篆刻无所不通,而出家后唯独书法一项技能没有舍弃。

李叔同早年曾学苏轼、黄庭坚的行书,而后一直走碑派的路子。出家后为了结合写经的需要,对个人书风进行了改良,将晋唐小楷的写法融入了创作当中,终于形成独具特色的“弘一体”。总的来说,“弘一体”超出了书法技巧的范畴,而是更多地表现出一个出家人的虔诚慈悲之心,因此我们说“弘一体”了绝尘俗之心,寂静古淡,人书合一,达到了极高的境界。本文即以弘一出家后的“弘一体”书法为研究方向,旨在讨论弘一书法的技巧特征及精神意义。

一

1918年正月十五,弘一受三宝戒皈依,五月下旬至虎跑寺入山,并于七月十三日大势至菩萨圣诞日剃度出家。[1]当年八月底,弘一在杭州灵隐山的云林寺受戒,[2]受戒后就在了虎跑寺。3]如果以弘一出家作为书风变化的时间分割节点,那么1918年下半年的两封信就颇值得注意。一封是1918年6月18日弘一写给夏丏尊的“赐笺敬悉。居士戒除荤酒,至善至善!”另一封是致叶为铭“不慧已于十三日卯刻皈依了悟大师剃度。”对照弘一的出家时间,这封信应该写于1918年的七月或八月,两封信相隔仅一两个月左右,因此书风极其相似。字形略方扁,字取横势,并尽量平衡单字左右的高度,与出家前书信(如1917年致刘质平的信)中左低右高的字势已经有明显的不同。单字右侧的用笔较为扁平,如“剧”、“问”等字竖画和折画,起笔笔尖出锋入纸而不作修饰,收笔处也较为随意,带有明显的章草笔意。这一时期弘一的书法用笔质量不高,行笔过程中笔锋时常呈现出游走不定的情况,再加上偶尔笔画上的抖动,显得笔画干枯而单薄。

这种写法与1918年春节弘一写给道尹王仁安的新年贺卡[4]也颇为近似,同年7月14日夏丏尊前来探望刚刚剃度的弘一,弘一写《楞严经偈语》相赠,[5]9月夏丏尊丧父,弘一又为他书写了《地藏经偈轴》。[6]这两件作品显然是精心之作,但从用笔和章法布局分析,和前面的信札基本类似,笔法仍保留了章草的成分,但抖动依然存在,行距疏朗而字距紧密。1919年中伏时期,夏丏尊再来探望,弘一“检手书楞严数则贻之”[7]。一个“检”字说明《楞严经》是弘一日常书写的经卷,而赠送给夏丏尊的《楞严经》书写在一张印有乌丝界栏的纸上,纵25.5厘米,横42厘米,每栏写十八个字,虽然没有横格,但仍写得整整齐齐。单字端方严谨,字形更趋于扁平,字势更趋于平正,与前文的书作相比,这篇《楞严经》书写得更为精到,起笔仍是露锋,但笔锋更加铦利,运笔也更加果敢,楷书化的意味也更强。

这一时期弘一的书法路数和当时的士子基本类似,仍未脱早年深受“白摺小楷”的影响。所谓“白摺小楷”,其实也是适用于官方取仕的一种官方通行书体。康有为在《广艺舟双楫》中描述“白摺小楷”为“应制之书,约分二种:一曰大卷,应殿试者也;一曰白摺,应朝考者也。试差大考,御史、军机、中书教习,皆用白摺。”[8],弘一自己在《致李晋章》中也说:

兹有奉托者二事:一、乞仁者为余刻印二三方,寄下以为纪念。大小约如□或□(略大)、或○或皆可。其文字乞于下列数名中随意选之。亡言、无得、吉目、胜音、无畏、大慈、大方广、音、弘一。二、四十年前津人习白摺小楷,恒用《昨非录》,系翰林分写小楷石印精本,共二册。其文字皆嘉言懿行,颇可流传。乞向旧书铺或亲友处觅求一部,惠施寄下至感。”[9],

弘一信中提到的《昨非录》既是旧时道德读物,也是书法临习的范本,是多位翰林用白摺小楷书写的,几乎每个想考取功名的青少年都临习过《昨非录》。《记弘一大师之童年》是由弘一亲手修改的,文中也记载说“师(弘一)于闲居时,必习小楷,摹刘世安所临文徵明《心经》甚久”[10]。刘世安是己丑殿试中一甲第三名探花,[11]手书《心经》书迹目前已经不可得见,但从文徵明所书《心经》可以看出,这一路小楷字形方扁,字势疏朗开阔,而在这一时期弘一的书迹中,同样也出现了字形方扁、横画水平、中宫不收的特征。出家前的弘一熟谙魏碑书体,而出家后的这一时期,基本还是在延续原来以魏碑为核心的路子,而弘一所做出的改变就是,用传统帖学中的方圆疏朗的用笔结构,来减弱魏碑中方笔刚猛的杀伐之气。

二

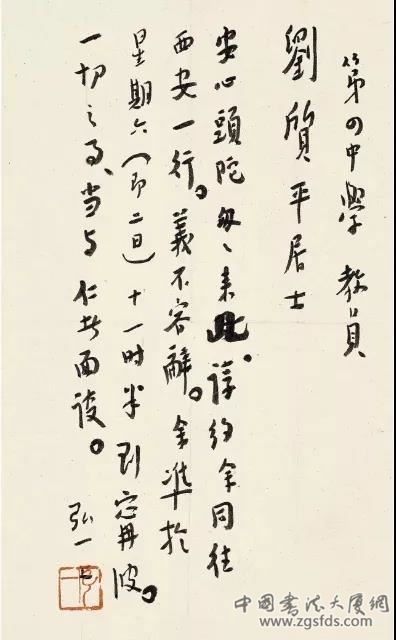

1921年三月,弘一驻留在了温州庆福寺,直接促成了他出家后“弘一体”书风的剧变,直接表现为这一时期三十余封信札墨迹,其中致杨白民十四封,致刘质平八封,致夏丏尊二封,致郭奇远七封,致杨雪玖一封,致陈则民一封。

这种改变从1923年十一月初二日弘一致刘质平的信中已经初见端倪。此封信札凡五行,言及弘一向弟子筹措款项一事:

“久未通信,时以为念。朽人今岁多病,九月间来衢州,不久将返温州养疴。惟乏行旅之赀及零用等费,倘承布施,希寄衢州莲花村莲花寺内朽人收,至感。率上,不具。弘一,十一月初二日。”[12]

此信乍看之下极其普通,特别是“通”、“返”、“之”、“及”、“零”等字的捺画,“念”、“养”、“旅”等字的撇画,“病”、“间”、“疴”、“用”等字的竖钩,“病”、“疴”、“等”等字的横画,不仅线条臃肿笨拙,甚至迟缓犹豫。但是,这封信札最后落款处“衢州莲花村莲花寺”八个字,与前文写法截然不同,如“莲”、“村”、“寺”等字的横画,用笔绝不同于前文的臃肿迟缓,这几笔横画用笔挺括爽净,仍是出锋入纸,但毛笔的运行过程则一直受手的控制,比如“寺”中间的一横画,就明显和其他两笔横画不同,落笔时笔尖朝着左上方,但由于手的控制,使得这一笔长横画最后落到了右上方,而正是这种控制,才使得横画出现了明显的弧形。此外,这八个字在结构上与前文相比也颇为含敛,中宫较为紧收,横势要弱于纵势,已经可以看出帖学影响的影子,更重要的是,如“莲”字的“走”字旁,已经出现了成熟“弘一体”才有的接笔断开的情况。

1924年春,弘一手书《佛说大乘戒经》卷和《佛说八种常养功德经》卷赠予南社旧友尤玄父。[3]其中弘一自撰的跋文和经文在书体上也有所区别,经文以北碑为根本,暗含了魏晋小楷笔法,因此减弱了凌厉刚猛的特征,而彰显出温和端庄的一面,与早期的书风迥然不同,更加切合写经的主题;跋文字体偏小,则纯以魏晋小楷笔意写出。正如前文所说,出家后的弘一试图通过魏晋小楷来打破自己原先的北碑书风,进而初步形成自身的楷书新风格,而《佛说大乘戒经》卷和《佛说八种常养功德经》卷这两卷手书佛经就是这一时期弘一书法实践最明显的体现。按照弘一最初的实践意愿,他获得了两种更切合自身特性的书写风格,一种是将早年临习的严谨小楷与刚硬北碑相结合,形成上述经文部分的风格;一种是以上述跋文为代表的书风,这种书风再一次褪去了古人的书写痕迹,也更符合出家后弘一自身的特质。这两种风格的形成,恰恰说明了弘一这一时期书法探究实践的成功,为后面“弘一体”的正式形成做足了准备。

三

1927年四十八岁的弘一在丰子恺家中小住了一段时间。彼时丰子恺发愿画戒杀画五十幅以为弘一五十岁生辰祝寿,到了1928年四月十九日,弘一致信丰子恺说:“前答彼一信片,想已收到。《戒杀》画文字甚愿书写。”信中提到的《戒杀》其实就是后来的《护生画集》,可以推断出当时已经基本竣工,丰子恺希望弘一给画集题诗,弘一欣然应允。

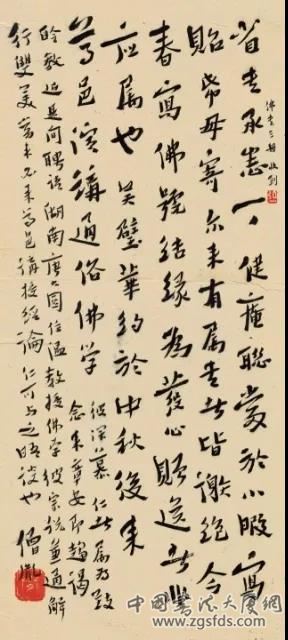

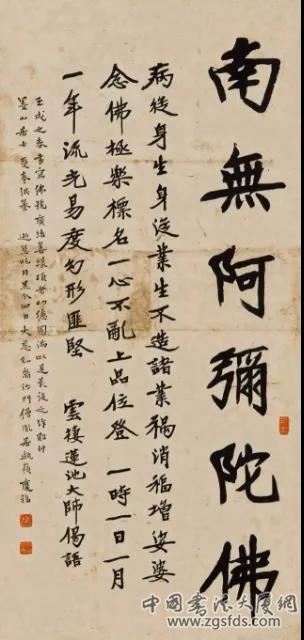

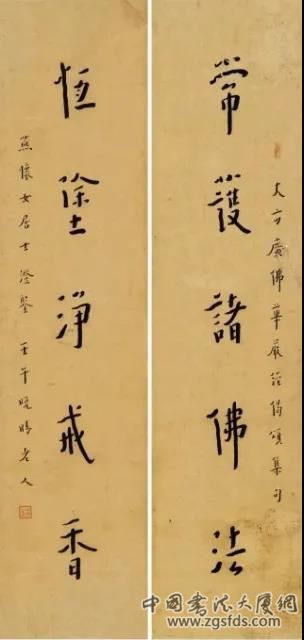

弘一为《护生画集》初集(1928年)所题写的诗文,体现出“弘一体”形成后的基本面目。“弘一体”字形偏瘦长,每一笔画连接时常常断开,笔画粗细匀一,缺少变化,运笔过程也存在较多的抖涩现象,略有章草的笔意,形成“刊落锋颖”、“一味恬静”的个性书风。这种书风被马一浮称为“在书家当为逸品”[14],即标志弘一书风成熟的“弘一体”。至1928年底,《护生画集》竣工并出版,此后屡次再版。1936年红印致信夏丏尊云:

“开明版《护生画集》因印刷太多,拙书之字已肥粗不清楚。又杜甫诗,脱落一个字。拟再书写瘦体之字,重制锌版印行。倘承赞喜,即书写奉上也。”[15]

由弘一重新书写的《护生画集》在1939年完成。此外,与初版《护生画集》的书风相近的作品,还有弘一1926年所书《莲池语录》、《李息翁临古法书序》、1928年致刘肃平信、写奉寂山和尚《慈照宗主法语》轴[16]、赠给李玉麟的《华严经偈》[17]等。

四

1929年夏天,白马湖晚晴山房竣工,弘一在此地长住到1932年秋天才离开,这四年中他常于白马湖及周边地区修行,同时这段时间也是他个人书法创作实践的高峰期。

判定弘一白马湖时期相关作品的标志,主要还是根据弘一在经文、信札等诸多形式上书风的高度统一。与前一阶段的书风相比,弘一白马湖时期的书风更加稳定,而如果真要再仔细研究的话,那么艺术性更强的书作,如写经、楹联、横批等形式的书法,显然书写得更加严谨,而更偏于实用性的书写形式,如信札等,则书写得更加率性随意一些,但这两种风格仍笼罩在“弘一体”的大风格之下,这种区别也是极其细小的区别,这也是白马湖时期书法与前一阶段最大的不同。需要注意的是,随着弘一年龄的增长,以及他个人身体状况等原因,白马湖时期的“弘一体”实际上也表现出前后不同的差异,总体上来说,白马湖时期的“弘一体”是由丰腴渐渐趋于疏瘦的过程。

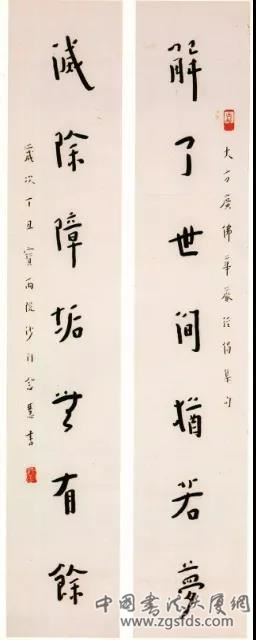

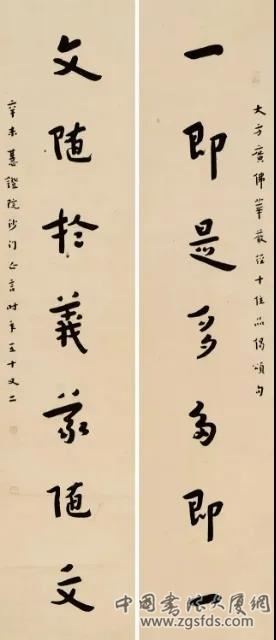

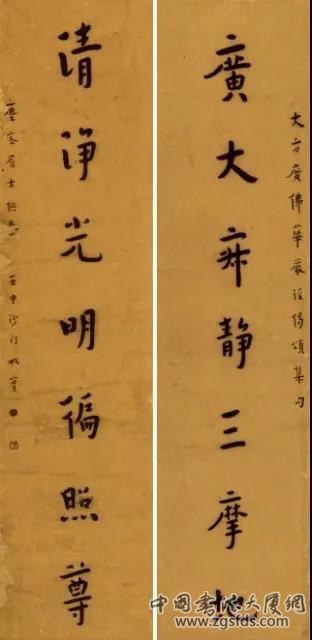

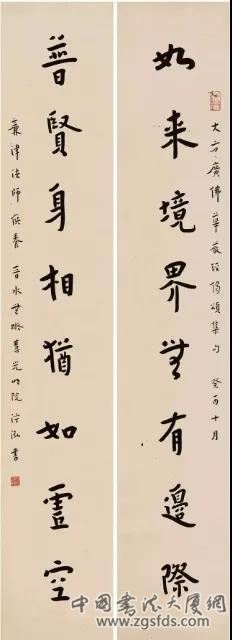

1931年,弘一书《慈光照十方为众作归依,平等观诸法其心无可染》、《如来境界无有边际,普贤身相犹如虚空》两长联,其中《慈光平等》联与他的写经“弘一体”十分接近,同样的瘦长结构,用笔连接处也多留空白缝隙,但线条已经基本绝去了原来弘一帖学书法的抖动运笔,形式上反而更接近北碑铺毫的写法,线条粗细趋于一致。《如来普贤》联乍看之下是北碑写法,但如果仔细观察,下联的“普”、“如”、“虚”则出现了牵丝连线式的用笔,这又完全是帖学的写法,这说明从这时开始,弘一的书法开始出现碑帖相互融合的倾向。

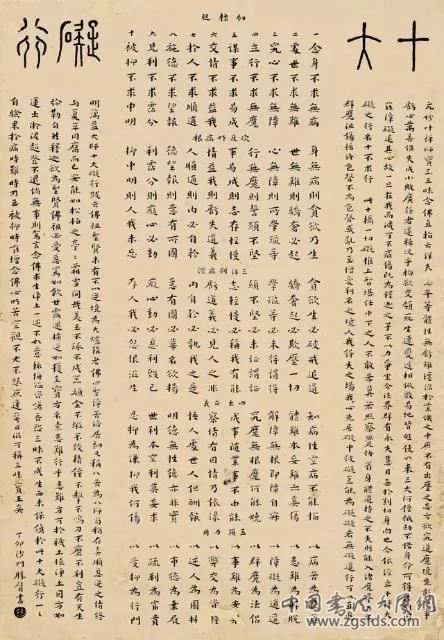

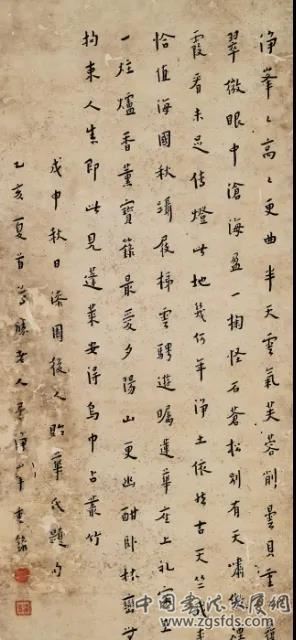

以弘一手书《清凉歌集》五首为代表,从1932年开始,弘一的书法真正进入了碑帖圆融的过程。《清凉歌集》是弘一与弟子共同为佛歌所谱的曲,分为“清凉、山色、花香、世梦、观心”五篇。[18]其中《清凉》云:

“清凉月,月到天心,光明殊皎洁。今唱清凉歌,心地光明一笑呵。清凉风,凉风解愠暑,气已无踪。今唱清凉歌,热恼消除万物和。清凉水,清水一渠,涤荡诸污秽。今唱清凉歌,身心无垢乐如何。清凉,清凉,无上究竟真常。”

这是典型的《护生画集》字体,其中“清”、“到”、“明”等字出现了简写与连笔的情况,但大体上仍延续了标准“弘一体”的写法,线条粗细也较为匀一。《花香》云:

“庭中百合花开。昼有香,香淡如;入夜来,香乃烈。鼻观是一,何以昼夜浓淡有殊别?白昼众喧动,纷纷俗务繁。目视色,耳听声,鼻观之力,分于耳目丧其灵。心清闻妙香,用志不分,乃凝于神:古训好参详。”

字形趋于瘦长,单字结构更偏含敛内擫,但笔画线条匀一,笔毫全然铺开,这显然是碑帖圆融的表现形式。成熟“弘一体”这种碑帖圆融的写法,在气息上端正平和,笔画匀一而显得不急不躁,再配合弘一惯写的佛经、悟道题材,形式与内容已经实现了高度统一,使得他的书法兼具形式美感与精神意味。

另外值得注意的是,也是从1932年开始,弘一的信札风格也发生了剧变,渐渐和写经书风趋于一致。1932年弘一信中云:

“行李数件。乞永川轮船稽查员陈居士,带至至温州。送交大南门外飞霞洞前面(即是以前居住之处)庆福寺内主持因宏法师收。费神,至感。弘一敬托。”[19]

从信文中可以看出,弘一与陈居士应当很熟悉,语气也十分谦和。在这封信中,字形已经完全变为竖势了,笔画多中锋入纸运笔,起笔与收笔均准确到位。笔画匀一而缺少变化,刚柔相继,清腴干净,单字右肩呈外托圆转状,显得神态安详,气息平和。与前一阶段不同,白马湖时期的“弘一体”更加统一,不仅写经书法尤其适合,包括日常较为随意的信札,用笔、气息也随之改变。

五

1942年十月七日至十日这四天,在弘一的书法生涯中至关重要,因此这短短四天有必要单独列为一个时期。这一时期的书法仍属于“弘一体”阶段,最重要的有两件作品,一是十月七日(农历八月廿八日)写在一个废旧信封上的临终遗嘱,书云:“余于未命终前、临命终时、既命终后,皆托妙莲师一人负责,他人无论何人,皆不得干预。”并致刘质平信云:“君子之交,其淡如水。执象而求,咫尺千里。”[20]一是十月十日(农历九月初一)下午写在为黄福海题纪念册草稿的废旧稿纸上“悲欣交集”四字绝笔。弘一这两件书法一反常格,并没有用最具代表性的“弘一体”书写,而是全随性而出,再不讲求章法结构与用笔。

需要指出的是,此时的弘一虽然病重且自知不久即将往生西方极乐世界,但他却并非不能运用造诣熟稔的“弘一体”来书写。从这一角度来看,“弘一体”实际上仍是弘一毕生对于书法创作实践的审美追求,而既然是追求,则必然要有后天人为锤炼以及控制的痕迹,必然有刻意为之的心态。临终时写下“悲欣交集”的弘一,此时他的心境虽然不得而知,但必然是最真实的弘一,其书天然放达,了无挂碍,具有极高的精神内涵。可以说弘一这一阶段的书法,才是真正意义上出乎本心最真实的个性书风,才是真正意义上的“人书合一”。

参考资料:

[1]见于《弘一书法研究》

[2]弘一书《地名山名及寺名院名略考》,见于《温州博物馆平湖李叔同纪念馆珍藏弘一大师墨迹》,浙江古籍出版社,2010年版。

[3]见于《弘一大师全集》第八册,福建人民出版社,2010年版。

[4]同上。

[5]原作见于《夏丏尊旧藏弘一法师墨迹》,华宝斋书社,2000年版。

[6]同上。

[7]同上。

[8]见于康有为《广艺舟双楫》,转引自《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年版。

[9]见于林子清编注《弘一法师书信》,三联书店,2007年版。

[10]见于胡宅梵《记弘一大师之童年》,转引自《弘一大师永怀录》,上海佛学书局,2005年版。

[11]见于吴雁诗、黄明编撰《中国状元谱》,广州出版社,1993年版。

[12]见于《温州博物馆平湖李叔同纪念馆珍藏弘一大师墨迹》,浙江古籍出版社,2010年版。

[13]相关资料见于方爱龙《弘一书风分期问题再探讨》,转引自《中国书法》,2015年第7期。

[14]以上三处引用均见于马一浮《跋弘一〈华严集联三百〉》,原作见于2011年上海天衡秋季拍卖会。

[15]见于《弘一大师全集》第八册,福建人民出版社,2010年版。

[16]见于《温州博物馆平湖李叔同纪念馆珍藏弘一大师墨迹》,2010年版。

[17]同上。

[18]此集与其后内容引用均见于弘一《清凉歌集》,上海开明书店,1936年版。

[19]见于《温州博物馆平湖李叔同纪念馆珍藏弘一大师墨迹》,浙江古籍出版社,2010年版。

[20]同上。